Stories

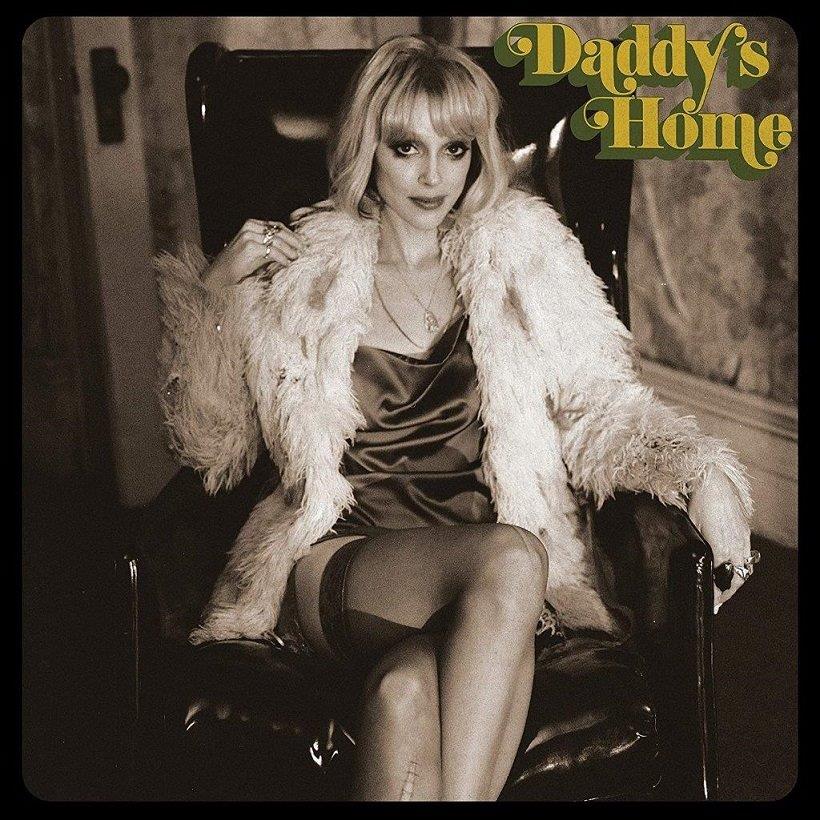

セイント・ヴィンセントが語る、父が出所したという意味の新作アルバムとYOSHIKIのゲスト参加

セイント・ヴィンセント(St. Vincent)名義で活動するアニー・クラークが2021年5月14日に発売した新作アルバム『Daddy’s Home』。父親が刑務所から出所したことをアルバム・タイトルに付けたこのアルバムの制作過程や楽曲の内容、そしてゲスト参加したYOSHIKIについて、本人が語るインタビューを掲載。

<関連記事>

・ポール・マッカートニー最新作を他ミュージシャンがカヴァーする新作発売

・セイント・ヴィンセント、5月発売の新作『Daddy’s Home』から新曲を公開

――こんにちは。

ハロー、アニーです。お元気ですか?

――はい。今日はお時間をありがとうございます。このコロナ禍はどのようにお過ごしですか?

実は良い感じです。幸い、親しい友人の中に病気になった人もいないので。しかも、すごく生産的に活動できています。それ以外の生活に関しては、以前の生活が今となってみれば夢のように思えますね。

――この最新作『Daddy’s Home』は、2019年のコロナが始まる前にNYのエレクトリック・レディ・スタジオでレコーディングを開始したそうですが––。

そうですね。

――その後LAのあなたのスタジオでレコーディングしたそうですね。それがどのように影響しましたか?

LAに自分のスタジオがあるので、とにかくスタジオにこもってレコーディングをし続けました。そこでできたファイルを、同じくスタジオを持っているジャック(・アントノフ)に送っては戻して、というやり取りを繰り返しました。それから、バッググラウンドシンガーにファイルを送り、『こんな風に歌ってくれない?』と依頼しました。私が最初に歌ってみて、それを彼女たちに歌い直してもらうという感じで、つまりプロキシ(ネット上)で作った作品でした。それはクレイジーだと思います。というのも、結果的に出来上がったものを聴くと、みんなで同じ場所にいて一緒に演奏しているようにしか聴こえないと思います。

――あなたは前作『Masseduction』(2017年)で、最も大胆で、最も深い作品を作る目標で作り、結果それが傑作と評価されました。2017年の年間ベストリストにも軒並み入りました。それはあなたとしても嬉しかったのではないかと思うのですが。

(笑)。

――前作から、このアルバムへの目標はどのように変わりましたか?

前作では、自分の限界に行けるところまで近づけたと思っています。私は、『Masseduction』のツアーを日本のサマーソニックで初お披露目しました。あれは、マルチメディアによる体験で、ビデオがあり、完璧に全感覚を刺激するような公演でした。ラテックスのスーツを着たり、変わった服を着たりしました。あのツアーでは、心地良いものは何も身に着けないと決めていました。きっちりと構築されたものばかりを着用し、ステージ上の全てが構築されたものでした。ハイヒールも履いていましたね。それを私がコントロールできると証明するのが目的でした。

『Masseduction』では、これまでなかった方法でパワーとは何かを表現しようとしていました。今作『Daddy’s Home』に関しては、グルーブにどっぷり浸かったサウンドを鳴らしたいと思いました。目標は、古い音で新しい曲を作るということです。サウンドも、温かみがあって、欠陥のある人達が、欠陥がありつつ最高なことをしようとしている、という事を描きたかったのです。それは、私の人生そのものでもあります。

――具体的に、アルバムを作り始めたのはいつだったのですか?

楽曲制作を開始したのは2019年の夏頃で、その時ちょうど映画のスコアを書いていました。親友のキャリー・ブラウンスタインと一緒に『The Nowhere Inn』という映画を作っていたからです。あれは2人で主演したメタドキュメンタリーと言える作品で、アイデンティティや、人が自分をどう見ているのかを追求しすぎたがために、本当の自分が一体誰なのかが分からなくなることについて描いた作品でした。そのスコアを書いている時に、このアルバムのちょっとしたアイディアを思いつきました。例えば、その時に「Somebody Like Me」などができたんです。このアルバムの中でも最初の方にできた曲でした。

――ロサンゼルスに行って、アルバムの制作は一時停止したりしなかったのですね?コロナのせいで制作が影響を及ぼすということはありましたか?

当然、制作の仕方は変えなくてはいけませんでしたが、影響を及ぼしたとは言えないです。というのも、自分のスタジオがあったおかげで、1人で作業は続けられましたし、ドラムから、全ての楽器のレコーディングもできました。リモートでの作業ではありましたが、どんな作品にしたいのかは自分の中で決まっていました。なので、コロナでむしろ1人で時間をたっぷりかけて制作できました。歌詞に関しては、納得できるまでとことん追求できたと思います。ギター・ソロも自分で満足のいくまで時間を費やせました。

そういう意味では、逆に恵まれていたと言えると思います。ただ、全員バラバラの場所でレコーディングしたのに、みんなが同じ場所でレコーディングしているように聞こえるアルバムになったのは、本当に奇跡だと言えると思います(笑)。というのも、当初(コロナ前)は、みんなでただ演奏して、ジャムしながら作ったアルバムだったんです。

ジャックがこのアルバムでは、ドラムをたくさん叩いています。まず彼が、ドラムを3、4テイク叩き、次に私がボーカルを入れたり、アコギを演奏したりして、みんなが一緒の場所で制作できた時は、そんな風にレコーディングをしました。ジャックは、その他ワーリッツァー(エレクトリック・ピアノ)も演奏してくれているし、しかも最高の音を鳴らしてくれています。コロナ禍で各自バラバラになってからは、私は歌詞によりフォーカスし、ストーリーテリングがしっかりできているかを確認しながら作りました。フィーリングやバイブスを重要視しながらも、曲と物語が大事なアルバムだと考えてたんです。

――サウンド面での目標はあったのですか?

前作とは全く違うサウンドに挑戦したかったですね。今回インスピレーションになったのは、1971年から76年のニューヨークのダウンタウンで作られたサウンドで、スティーリー・ダンやスティヴィー・ワンダーなどです。それらは、父が持っていたレコード・コレクションの一部でもあり、私が小さい頃から聴き続けてきた音楽でもあります。そういうサウンドの作品はこれまで作ったことがありませんでした。フラワーチャイルドの後で、ヒッピーな理想主義を蹴飛ばした時代です。それに私はある世界観を作り上げるのが好きですね。数年ごとにそれを変えて、その世界観にどっぷり浸かるんです。同じ場所にずっといたくはないでしょ?

――70年代の特定のサウンドを実現するために、特に今回拘った楽器はありますか?

重要だったのは、ワーリーツァーです。それから、クラビネット(キーボード)。その他にはドラムです(笑)。ペダルスティールも今回少し使って、ギターも、アコギも、シタール・ギターも、ホーンもですね。それから、参加してくれたメンバーも素晴らしいんです。クレジットを見てもらえれば分かると思いますが、たくさんの人が参加しているわけではありません。とても小さいメンバーで作りました。

――アルバムのタイトルの意味は?

10年間刑務所にいた父が出所したという意味がひとつあります。それから、その10年で本当の父は私になった、という意味もあります。私が成長したという意味です。

――ちなみに、あなたのお父さんが刑務所にいたことは誰も知らなかったと思います。今回公にしたことで、取材で必ず訊かれると思いますが、それについて話す心の準備はできていたのですか?

今回話すことにしたのは、私の知らないところで、私の承諾なしに、ある意味すでに語られていたから。メディアに取り上げられていたんです。数年前に私がタブロイド紙に追いかけ回されていた時期があり、その際に表沙汰になりました。私の意志にも、私の家族の意志にも反して世の中に知られてしまったんです。でも、これは私たち家族の物語です。つまり、今回は自分にとってそれが何だったのかを、自分の物語として語りたかったのです。他の誰かに私の物語を語られたくはありませんでした。私の物語をユーモアと、許しと、思いやりとともに語りたかった。それが理由のひとつです。

それから、文脈に当てはめて説明がしたかったんです。かと言って、同情してもらいたいからこの物語を語っているわけではないし、その他のことのために語っているわけでもない。でも、私自身の物語であり、自分の中ではもう折り合いを付けられたことなので、自分なりに決着のついていることです。これが本当に起きたと伝えたかったので、その出来事を書いておきたいと思いました。

――タブロイド紙があなたを追いかけている時に、あなたは何かしらの心の痛手を受けたと思いますか?または、どのように自分を守りましたか?

そうですね…もう数年前のことなので…。もちろん、とても考えさせられました。それで感じたことは、あれは金儲けの機械のようなもの。ある人は、他の人より興味深いところがあるのだと説得できたら、その人たちを追いかけまわし、何か興味を引くようなものを見つけて売って金儲けをする。なので、それがどういうものなのかは理解できます。そこに幻想なんて抱いていません。それが、ある特定の企業であるという以外は。でも一瞬でも自分がその一部に関わったというのは、もちろんものすごく変な気分でした。ただそういう企業に関わるのが自分にとっては新しく、未知で、奇妙でした。だからといって、そのせいで傷跡が残ったとも思っていません。単に本当に不思議な経験だったというだけです。

――レトロなサウンドを使いながらも、今のサウンドにするために気をつけたことは何だったと思いますか?

今回のアルバムでは、ある特定のジャンルを勉強したわけではなくて、サイケデリックなサウンドも鳴らしたいと思っていました。自分が実際に子供の頃に聴いていて、大好きで影響を受けたサウンドを追求してみたかったのです。なので、なぜ今のサウンドになったのかは、自分ではよく分からない(笑)。ですが、実際そうなって良かったと思っています。

それから今回大きかった点としては、自分で自分のバックアップを歌っていない初めてのアルバムなんじゃないかなっていうこと。自分が自分のハーモニーを歌っていないことで、アルバム全体にどこかより自由な感じが生まれて、よりパフォーマンスが主体となった作品が完成したと思います。それからここで私が語っている物語も影響しているのかもしれないですね。ボーカルに関しては、かなりレイドバックして歌うことに挑戦したり、自分がスクリームできることも今回分かりました。

――ジャック・アントノフがプロデュースするのは2度目ですが、彼を起用する理由は?

ジャックは友達でもあり、本当に気が合います。この作品で彼は、ものすごい量の楽器を弾いてくれました。ドラムも最高だし、ワーリーツァーも最高だし、すごくファンキーな演奏で、しかもベースも弾いてくれました。彼は夢のような存在です。私がどんなバイブスのレコードを作りたいのか、説明しないでも彼は理解してくれました。どこか懐かしい、聴いたことのあるようなサウンドにしたかったのです。多くの人たちを招き入れているような。これまで語ったことのないような手法で物語を語りたかったんです。

私はジャックとエレクトリック・レディ・スタジオでレコーディングを開始した時は、どん底いる人たちを主人公にしたNYのダウンタウン的なサウンドのアルバムを作りたいと言っていました。どこかいかがわしくて、汚れた感じのするアルバムを作るのが目標でした。

――「Pay Your Way In Pain」について。

この曲は私にとってはすごくたくさんの意味があります。基本的には、この曲は2021年のブルースです。

――この曲は、デヴィッド・ボウイを彷彿とさせます。

そうですね。

――ちなみに、あなたはニューヨークに住んでいますが、デヴィッド・ボウイに会ったことはありますか?

会ったことはありません。いや、ないとは言えませんね。(自身がツアーメンバーとして在籍していたこともある)ポリフォニック・スプリーがデヴィッド・ボウイとツアーした時(2004年)にバックステージで彼に少しだけ会いました。私はその時まだバンドメンバーですらなかったです。彼はすごく優しかったけれど、まだ私は何も活動していない時期でした。

――タイトル・トラックの「Daddy’s Home」について伺いたいのですが、ここでは「誰もが生まれた時は潔白だけど、でも良い聖人だって間違いを犯す。だから自分の中にアウトローがいる時、一体どこに逃げればいいの?」と歌っていて、これはこのアルバムの大きなメッセージのひとつだと思うのですが。

そうですね。ここで伝えたかったのは、自分の中のどれくらいが親から譲り受けたものなのか?ということです。親の間違いを自分も繰り返す運命にあるのか?ということです(笑)。私の半分があなたでできているなら、あなたの良い部分を引き継いだことを願うわ、と言います。良い部分であって欲しいと。でももしそうじゃなかったらどうしよう!?っという感じです(笑)。そういうことを描きたかったのと、それに実際私は、みんな生まれた時は、”潔白”だと思っています。だって、赤ちゃんが何もするわけないですよね。赤ちゃんが人を傷つけられるわけがありません。

――「My Baby Wants a Baby」では世間に期待される女性の役割について歌っています。「私は1日中ギターを弾いていたいだけ」と歌っています。

この曲も色々なことを描いていますが、私はこれまでの人生、私が育った場所(テキサス州)では当たり前ではない選択をたくさんしてきました。人によっては、人生の重要な瞬間を、子供の誕生や成長などで記してきたと思います。でも、私はこれまでの人生、ひたすら作品を作ることのみを考えて生きてきました。アーティストになることだけを考えて生きてきました。だからここで私は、女性というのは、多くの場合、完全に自分のなりたいアーティストになるか、そうでなかったら、母親になることのどちらかを選ばなくてはいけない選択を迫られてきたことについて歌っています。つまり私の強迫観念を探究した曲と言えると思います。

――「Candy Darling」も、このアルバムの大事なインスピレーションの1人ですよね?(Candy Darling=キャンディ・ダーリン:アンディ・ウォーホールと親交のあったトランスジェンダーの俳優)

間違いなくそうです。彼女は私のヒーローの1人であり、私が理想とする人の原型になってくれました。彼女みたいに、信じられないぐらいグラマーでありながら同時にブーツの中には飛びナイフを潜ませているような人に憧れました。思い切りグラマーでありながら、最高に強い人たちです。だからキャンディ・ダーリンは、その象徴と言えるような人だと思います。この曲は彼女のために書きました。彼女が乗るアップタウン行きの最終電車が、天国行きであることを想像してみました。それから、私のインスピレーションとなってくれた強い人たちへのラブレターでもあります。

――「Somebody Like Me」ではペダルスティールがあり、これはラブソングと言えますよね。

そうですね。それもラブソングです。

――先ほどこの10年間で自分が『Daddy’s Home』の『父』になっていたと言っていましたが、この10年間で、あなた自身どのように変わったと思いますか?

より落ち着いたと思います。音楽についてもっと学んだと思うし、その過程についても学びました。自分の本能をいかに研ぎ澄ませばいいのかも学びました。それから自分をより信じられるようにもなりました。だからと言って同じ場所にとどまっていたくもないと思ったし、退屈もしたくないし、退屈な人にもなりたくないと思っています。

――このアルバムがライブ演奏するためのアルバムと言えますが、あなたの今の計画はどのようなものですか?

わからないです(笑)。誰も分からないし、私も分からないです。でも絶対にライブミュージックは復活すると思います。それだけは間違いないです。単に時間の問題。ライブが再開したら、本当にみんながとてもハッピーになると思います。ステージに最初に上がった瞬間に、私は絶対泣くと思いますね。もうものすごくライブが恋しくて仕方がないんです。ライブの代わりになるものは何もないんです。それは教会に行く人たちと同じで、ライブというのは、私にとっての教会です。今回それを完璧に失ってしまうまで、自分にとってそれがどれだけ大事だったのか分からなかったような気すらします。

でも、みんながそれまで好きだったものは、コロナ後はもっと好きになるんじゃないかな。みんなより研ぎ澄まされた集中力を持つような気がします。みんな自分にとって何が必要なのかを、より理解したとも思います。アートにとってはこれからエキサイティングな時代が来ると思います。それに前作のツアーでは、マルチメディアのステージでしたが、今回は大掛かりな仕掛けもなしで、みんなでステージでただパフォーマンスして最高の音を鳴らすことに挑戦したいですね。

――あなたは、これまでに多くのレジェンドとコラボレーションしていますが、ニルヴァーナのメンバーと共演したロックの殿堂や……。

わあ!あれは最高でした。

――ナイン・インチ・ネイルズのカバーもして、デヴィッド・バーンとも共演し、スフィアン・スティーヴンスとオスカーにも出演しましたが、最も心に残っている共演と言ったらどれになりますか?プリンスのトリビュートも見事でした。

どれが一番良かったのかは選べませんね。本当に全てが最高でした。しかもそれぞれが違った理由で。それにデヴィッドとは、ツアーも全部一緒に周り、巨大なホーン・セクションとツアーをするという大きな体験もしました。それだけでも、これまでとは全く違った体験です。でも全部最高だったとしか言いようがないですね。

――ニルヴァーナとの共演はどうでしたか?

オーマイガッ。いまだに共演したことが信じられません。それから、オスカーでのパフォーマンスは私は嫌いではなかったです。ただ、ステージの下でスタンバイして上に上がっていくと言うものだったのですが、それがあまりに狭くて、私はハイヒールを履いていたので、すごく怖かったという思い出があります。あの華やかなステージの舞台裏はこうなっているのかと思いました(笑)

――日本盤には昨年8月に配信リリースされたYOSHIKIさんとのリワーク曲「NEW YORK FEATURING YOSHIKI」が収録されています。同曲では、アニーさんはヴォーカル、YOSHIKIさんはピアノの演奏と、ストリングスのアンレンジでコラボレーションしていますね。

そうです。

――制作(リワーク作業)は全てオンライン上で行われ、作品が完成したあとにお二人は対面したと伺いましたが、制作作業はどのようなものだったか詳しく教えていただけますか?

彼は本当に素敵な人です。彼が作った「NEW YORK」を送ってもらったのですが、それがあまりに美しくて、きれいだったので、そこで私が歌い、彼に送り返しました。その後に、少しストリングスを加えたりして、今みなさんが聴いているバージョンとして完成しました。彼とは実際に会い、一緒に過ごす時間も少しありましたが、本当に素敵な人でした。それ以前に本当にミュージシャンとして最高の才能を持った人です。

――YOSHIKIさんとは、ロサンゼルスで会う機会があったということですね?

そうです。実際に会い、話もして、彼のスタジオに行きました。

――スタジオにも行ったんですか?

はい、行きました。

――でもこの曲はネット上でのやり取りで完成してしまったんですよね?

この曲を作った後に行ったんです。曲が完成した後に、みんなでコロナの検査を受けて、彼のスタジオに行きました。そこで彼に会いましたが、彼のスタジオは本当に素晴らしくて。

――じゃあ一緒にそこで演奏したということですか?

そうですね。一緒に演奏しましたが、大体は話をしていた感じでした。

――何を一緒に演奏したんですか?

えっと、まだ話してはいけないのかもしれません(笑)

――それではボーナス・トラックを作っている時は、彼の送ってきたサウンドをすぐに気に入ったのですか?それともここを変えて欲しいなどお願いしたのですか?

彼が送ってくれたサウンドを私はすぐに気に入りました。基本的には、彼が最初に送ってくれたものが、今皆さんが聴いている完成形です。そのトラックに私がボーカルをいれました。だから彼にこうして欲しいとお願いする必要もありませんでした。受け取った瞬間からとてもゴージャズなサウンドでしたから。

――昨年の8月の同曲の発売時には、日本ではテレビや新聞などに取り上げられ非常に大きな反響がありましたが、アニーさんもソーシャル・メディアなどを通じて日本からの反響は感じましたか?

はい、見ました!日本のファンからの反応は見ましたし、色々なメディアで取り上げられているのもわかりました。すごく嬉しかったです。というのも、日本は私が一番好きな場所でもあるし、行くのも、滞在するのも好きです。日本に行ける理由があったらどんな時でも行きます。日本に行くと幸せな気分になります。

――あなたは今まで3度の来日公演を行っていますが、日本滞在中に特に印象に残っていることや思い出があれば教えてもらえますか?

いいえ、もっと行っていますね。日本には何度も行っています。日本は私がアメリカ国外から出て初めて行った場所でもあります。私が15歳の時に、私の伯父と叔母のバンドのタック&パティのツアーマネージャーをしていたので、その時にも訪れました。

――ああなるほど。

日本のカルチャーが好きで、もちろん日本食も、買い物も大好きです。観光するのも好きですね。日本のカルチャーは本当に興味深いです。私のバンドメイトのトコ(・ヤスダ)と一緒に何度か日本に行っていますが、彼女の幼馴染がまだ日本にいるので、彼女の友達に色々な場所に連れて行ってもらえます。観光客向けの場所ではなくて、最高の日本酒のバーに連れて行ってもらえました。最高と表現するのはおかしいかもしれませんが、地元の人が知っている美味しいお店やお酒が飲める場所に連れて行ってもらえます。買い物にも連れて行ってもらえます。それから、私は個人的には舞踏を見るのが大好きです。

――日本のファンに対してメッセージをお願いします。

(日本語で)こんにちは!皆さんがこのアルバムを楽しんでくれたら嬉しいです。それ以外になんて言って良いか分からないですね(笑)

Interviewed & Written By akemi nakamura

セイント・ヴィンセント『Daddy’s Home』

2021年5月14日発売

CD / iTunes / Apple Music / Spotify / Amazon Music

- ポール・マッカートニー最新作を他ミュージシャンがカヴァーする新作発売

- セイント・ヴィンセント、5月発売の新作『Daddy’s Home』から新曲を公開

- 【全曲試聴付】最高の女性ロック・シンガー・ベスト30

- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達

- ミュージシャンの主宰によるレコード・レーベル11選

- ロック界最高のパワー・トリオ10選(ビデオ付き)

- 史上最高のプロテスト・ソング10曲:不朽の政治的アンセム