Stories

ジャケでアルバムの中身はどこまでわかる? アートワークと音楽ジャンルの関係性

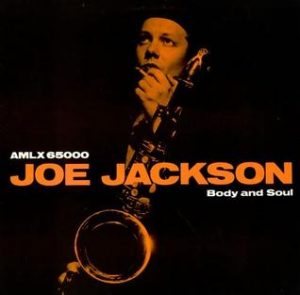

1984年と85年にジョー・ジャクソンは『Night And Day』と『Body And Soul』という2枚のキャリアを決定付けるアルバムを発表した。彼のファンは買う前から、二つのアルバムともにそれまでの彼のパンチの効いたニュー・ウェイヴ・サウンドではないことがわかっていた。なぜならどちらもジャズ・アルバムを思わせるデザインだったのだ。特に、後者はあるジャズ・アルバムによく似ていた。サックスと煙草を持つソニー・ロリンズの『Vol. 2』のムーディーなポーズをジョー・ジャクソンは再現したのだ。『Night And Day』では、ニューヨークの摩天楼をバックにピアノの前で物思いに吹けるジョー・ジャクソンのイラストを起用。こちらも、ニューヨークの線画の巨匠アル・ハーシュフェルドへの明らかなオマージュである。ほんの2年前に『I’m The Man』をリリースしたばかりのジョー・ジャクソンにとって、どちらのアルバムも大きな飛躍だった。しかしファンはジャケットを目にした瞬間、何を期待すべきか既にわかっていた。

アナログ・レコードの時代は特に、どの音楽ジャンルも、パッケージの中身がどんなものかリスナーへのヒントとなる独自のヴィジュアルを確立していく。当然、例外もたくさんあれば、デザインの模倣も大いにあった。たとえばわざわざ特売品カントリー・アルバムのように見せたリプレイスメンツの『Hootenanny』のように。

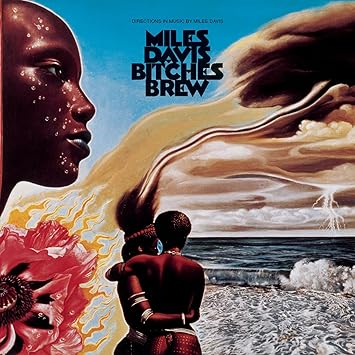

ジャズにおけるヴィジュアルは、ポップ・アートのグラフィックと、もっぱら影の掛かった又は物思いに耽る(或いはそのどちらも兼ね備えているソニー・ロリンズのジャケットのような)ミュージシャンの幾分神秘的な写真を組み合わせたプレスティッジやブルーノートがリリースした50年代及び60年代初頭のアートワークによって確立された。70年代になると、マイルス・デイヴィスの野生味溢れる『Bitches Brew』が転機となりジャズ・アルバムは次第にロック・アルバムのような装いを持つようになるが、その流とは別にECMレーベルは独自のヴィジュアルの方向性を打ち出していく。ECMのアートワークを見てみると(特筆するならパット・メセニーの初期の6枚の作品)より美の高みを探求するレーベルの姿勢が伺える。

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-812821-1373050257-5569.jpeg.jpg)

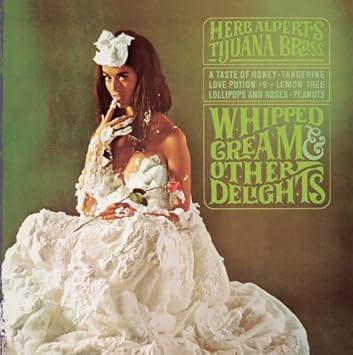

独身男性の部屋に飾る女性の脚線美写真が一番輝きを放っていたのは60年代中盤のイージー・リスニングのアルバム・ジャケットだろう。モデルたちが誘惑するようなポーズを取り、その多くはソフトでロマンチック路線だったものの、ボンデージ・モデルの草分け的存在とされているべディ・ペイジがどう見ても田舎の誰かの家の裏庭にしか見えないジャングルで縛られている写真を起用したいかにも質屋に置いてありそうな一連のアルバムもあった。そしてこのジャンルの真骨頂と言えば、ジャケットのモデルが体を砂糖衣だけで覆っているように見えるハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラスの『Whipped Cream & Other Delights』だろう。ただ、残念ながらその神話はCDの到来によって打ち砕かれる。90年代に高解像度でジャケットが復刻された際、彼女が下に白のウェディング・ドレスを着ていたのが明らかになったのだ。

ザ・ビートルズ出現前のロックは健全そのものだった。大抵の場合、ニッコリ笑うバンドの写真の背景にどぎつい蛍光色を敷き、それさえも霞んでしまうくらいぶ収録曲の曲順リストが表ジャケットの目立つ場所に印字されていた。そこに登場したのがバディ・ホリーである。彼はあらゆる面で時代の先を行っていた。1958年のセルフ・タイトルのソロ・デビュー作は、パッとしないセピア色の、写りの悪い本人の冴えない写真を使い、あんなに楽しげな「Peggy Sue」を2曲目に収録したような音楽とはかけ離れたシリアスな雰囲気を打ち出した。まるで現代のオルタナ・カントリーのアルバムのジャケットのようだ。議論の余地はあるかもしれないが、サウンドも近いものがある。

一方で、プログレッシヴ・ロックの世界においては、そのヴィジュアルの方向性はこの名前に尽きるだろう。ロジャー・ディーンだ。プログレッシヴ・ロックはそもそも異次元から発せられるものであったわけで、ロジャー・ディーンの作品は、とりわけイエスのものが有名だが、その異次元の世界を我々に見せてくれたのである。宙に浮かぶ情景や空想的な生き物(イエスの『Relayer』の人間っぽくさえ見える大蛇、あるいはグリーンスレイドの『Beside Manners Are Extra』の5本腕の魔術師など)アルバムそのものよりもジャケットの方が話題になることさえあった。

プログレッシヴ・ロックのジャケットでロジャー・ディーンの手によるものでなければ、おそらく手掛けたのはヒプノシスだろう。このイギリスのデザイン会社は、ピーター・ガブリエルの溶ける顔、ピンク・フロイドの空飛ぶ豚、レッド・ツェッペリンの裸の子供達、そしてジェネシスの『The Lamb Lies Down On Broadway(邦題:眩惑のブロードウェイ)』のシュールな3枚綴りの絵画といった画期的なジャケットを世に送り出した。興味深いのは、ヒプノシスに後に加わったピーター・クリストファーソンが自身でやっていた音楽がプログレッシヴ・ロックとは程遠かったということ。彼は音響テロリストのスロッビング・グリッスルのメンバーだったのだ。

シンガー・ソングライターの場合、ジェイムス・テイラーが『Sweet Baby James』のジャケットで数世代先に向けて道を切り開いたと言える。より思慮深い表情をする、若干の苦悩と深い感受性を見せる、それでいて色気を醸し出す、というのを全て同時にやってのけ、男女問わず多くのアーティストがこれを越えようと試みてきた。ライアン・アダムスの『Heartbreaker』やエド・シーランの『2011』といった作品のジャケットで彼らがこちらを見つめる表情を見る限り、まだその挑戦は続いているようだ。

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1024037-1286456379.jpeg.jpg)

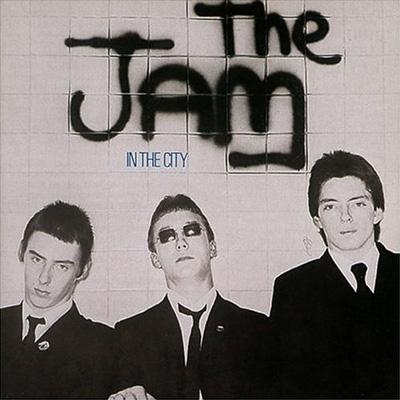

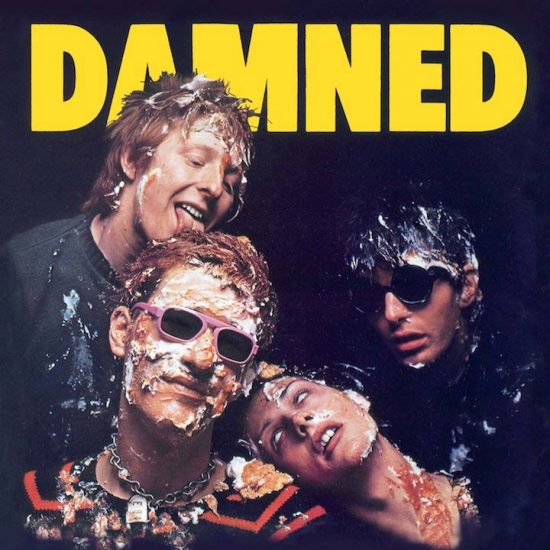

パンク(一生モノのデザイン:パンクというアートを参照)が当初アルバム・ジャケットに持ち込んだものと言えば、音楽史上最も実物より写りが悪く、不機嫌なアーティスト写真の数々だろう。ザ・ジャムの『In The City』や、ワイアーの『Pink Flag』の裏ジャケット、そして何よりも衝撃的だったザ・ダムドのデビュー作。ジョニー・ラモーンに至っては、バンドのデビュー作でカメラマンに向けて中指を立て、モビー・グレープのデビュー作以来途絶えていた崇高な伝統を復活させた。しかし、多くのパンク・アーティストは実はアート・スクールに通っていたのだ。今もなお、パンクの最も象徴的なイメージはセックス・ピストルズの『Never Mind The Bollocks… Here’s The Sex Pistols(邦題:勝手にしやがれ!!)』の身代金要求の手紙を装ったデザインだろう。威嚇と安っぽさを兼ね備えている、これ以上にパンクなことはない。

概して、カントリー・ミュージックはヴィジュアル面においてカウボーイ・ハットと空間をたっぷり取る、というその伝統を重んじ続けてきた。ジェイソン・アルディーンの『They Don’t Know』やルシンダ・ウィリアムズの『West』といったかなり最近のアルバムでもそれは見ることができる。しかし、古き良きカントリー作品にも音楽史上最も奇抜なジャケットがあったことを忘れてはならない。例えばルービン・ブラザーズの今では名作となった『Satan Is Real』やポーター・ワゴナーの『The Cold Hard Facts Of Life』の浮気発覚現場、そして言うまでもなく『Rubber Room』のジャケットも。曲も気味が悪いが、それ以上にジャケットのポーター・ワゴナーはデヴィッド・リンチの『Eraserhead』そのものだ。

ソウル・ミュージックもまた、ヴィジュアルにおいてジャンルならではの特徴がある。手っ取り早く歴史のおさらいをするのなら、60年代のモータウンのアートワークを見れば、公民権運動の時代にどういう変遷を辿ったのかがわかる。60年代初期のジャケットは、『Hi, We’re The Miracles』のジャケットで白のタキシードを着た笑顔のスモーキー・ロビンソンと仲間たちのように、古臭く、上っ面だけである。1965年には『The Supremes A’ Go-Go』のジャケットでシュープリームスの3人が、まるで古い慣習を払い落とすかのように喜びに満ちた様子で踊っている。そして60年代末には、アーティストの本質が讃えられている。『What’s Going On』における賢者のマーヴィン・ゲイ、『Everything Is Everything』で威厳に満ち輝くダイアナ・ロス、『Music Of My Mind』のシャーマンのようなスティーヴィー・ワンダー然り。それでもモータウンは作り込んだジャケットを完全に止めることはなかった。テンプテーションズに兵士の格好をさせた『I Wish It Would Rain』のように。

その音楽性同様、ヒップホップのアートワークもこの数十年の間に幾つもの変遷を遂げている。初期のシュガー・ヒルの作品は手っ取り早く作るK-Telレーベルっぽさが出ていて、ラップがまだシングル主体の時代には合っていた。N.W.A.とIce-Tの絶頂期には、強面のジャケット写真が最も注目されたが、フラワー・パワーをデザインに取り入れたデ・ラ・ソウルや、ジョージ・クリントンの漫画スタイルを拝借したデジタル・アンダーグラウンドのようにその真逆を行くものもたくさんあった。現在、ヒップホップのアートワークはオレンジの時代に突入したようだ。ジェイ・Zの『4:44』やカニエ・ウェストの『The Life Of Pablo』に見られるように、どちらの作品も好奇心を唆るアートワークに見合う納得の内容だ。

Written By Brett Milano

<関連記事>