Stories

プログレッシヴ・ロック界のベーシスト・ベスト20:サウンドの根幹を支えるミュージシャンたち

ベーシストというのは、昔からバンドの中でも“静かな男”というイメージが強く、映画『スパイナル・タップ』に登場するデレク・スモールズにいたっては“ぬるま湯”のような役割だとさえ言い放っている。

しかしながら、プログレッシヴ・ロックというジャンルに括られるベーシストでこの例に当てはまる人物はほとんどいない。彼らは素晴らしいリフを弾いたり、パワフルな低音で演奏を支えたり、時には目も眩むようなソロを披露したりすることさえあるのだ。

ここではそんなプログレッシヴ・ロック界を代表する名ベーシストたちを紹介していきたい。4本の弦(場合によっては、その数は8本や12本ということもある)を操ってプログレ・サウンドの根幹を支えるミュージシャンたちを讃えていこう。

なお、下記のリストから漏れていると感じるプログレッシヴ・ロックの名ベーシストがいると感じられた方は、ぜひ下のコメント欄を通じてその名前を教えてほしい。

<関連記事>

・世界中の素晴らしいプログレッシヴ・ロック・バンドのベスト20組

・ムーディー・ブルース『To Our Children’s Children’s Children』特別版発売

20位: ニック・ポッター (ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーター)

ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーターは、そのキャリアを通じ、ベース専属のメンバーが在籍していない時期がほとんどだった。しかしニック・ポッターは、初期の2作のアルバムと、1978年にリリースされたライヴ・アルバム『Vital』で絶大な貢献を果たしている。特に、このランキング入りに相応しいと思えるのは後者におけるパフォーマンスである。

『Vital』で彼は、ほかのプログレッシヴ・ロック作品にはないほどの荒々しいパンク調のベースを披露。この直後に彼がパンク・バンド (A&Mに作品を残したタイガース) に参加したこともなんら不思議には思えないプレイである。

彼はまた、このランキングに入っているミュージシャンの中でもっとも特異なキャリアを歩んできている。例えば、チャック・ベリーの『The London Chuck Berry Sessions』のライヴ・パートでベースを弾いているのもこのポッターなのである。

19位: タル・ウィルケンフェルド

オーストラリア出身の天才ミュージシャン、タル・ウィルケンフェルドは、チック・コリアやジェフ・ベックといったミュージシャンのツアーで主役級のパフォーマンスを披露し、フュージョン・ベース界の怪物として名を成した。

その後、ソロ・アーティストとしてコンサート・ツアーを行い、アルバム『Love Remains』をリリースした彼女は、洗練された曲作りの能力を開花させ、プログレッシヴ・ロックや、ジョニ・ミッチェルのようにジャズの影響を滲ませたポップ・サウンドも作品に取り入れるようになった。彼女はトッド・ラングレンやトレヴァー・ラビンの作品にも参加している。このランキングに入る資格は十分にあると言っていいだろう。

18位: スコット・チュニス (フランク・ザッパ)

フランク・ザッパのバンドにおける最後の正ベーシストであるスコット・チュニスはザッパのバンドで活動したベーシストの中で最も長い在籍期間を誇り、おそらくもっとも多くの仕事をこなしたベーシストである。

1980年代を通してザッパ・バンドでのレコーディングやツアーに勤しんだチュニスは、ヒット・シングル (「Valley Girl」で強烈なリード・ベースを弾いているのもチェニスである) から、ステージで披露されたマザーズの往年の楽曲群、そして大編成のバンドによるザッパ最後のツアーでの果てしなく入り組んだセットリストまで、彼はそのすべてを見事に弾きこなしてみせた。

17位: ビリー・シャーウッド (イエスなど)

現代のプログレッシヴ・ロックの世界には音楽的才能と独創性に秀でたミュージシャンが数多く存在するが、ビリー・シャーウッドもその一人である。彼は実に多くのバンドやプロジェクト (プログ・コレクティヴや数々のトリビュート・アルバムに名を連ねてきた) でヴォーカリストとして活躍する一方、あらゆる楽器を担当してきた。

数度に亘り参加しているイエスだけを例にとっても、これまでにキーボード、ギター、ベースを担当しているのである。しかし、それらの楽器中でも、彼の奏でるベースは友人であるクリス・スクワイアをも感心させるほどだった。現在でも彼はイエスのメンバーとして、スクワイアのスタイルを想起させつつ単なる模倣とも違う見事な演奏を披露している。

16位: エスペランサ・スポルディング

懐が深いジャズ・プレイヤーにはめずらしいことではないが、エスペランサ・スポルディングもロックの世界に片足を突っ込んできた。そして、彼女がロックに手を広げたときのサウンドは紛れもなく“プログレ的”だった。その最たる例が2016年のアルバム『Emily’s D+Evolution』である。

『Emily’s D+Evolution』のハイライトとなっている楽曲は、ラッシュやキング・クリムゾンにパワフルな女性メンバーとR&Bの素養を加えたようなサウンドだ。また、共同プロデュースにトニー・ヴィスコンティを迎えたことで、デヴィッド・ボウイの作品を思わせる演奏もみられるこのアルバムだが、その本質には揺るぎない彼女らしさがある。プログレッシヴ・ロックに接近した作品は現時点でこの1作のみだが (のちに発表した『12 Little Spells』にも一部でプログレッシヴ・ロック風の演奏がみられる) 、これからも彼女はその作品で私たちを魅了し続けてくれることだろう。

15位: レス・クレイプール (プライマスなど)

現代のジャム・バンド界隈の名ベーシストたちの中で、レス・クレイプールほどに古き良きプログレッシヴ・ロックに対する愛情をはっきりと示している人物はいない。特に彼はラッシュへの愛をプライマスのバンドメイトとも分かち合っており、2022年には本格的なトリビュート・ツアーを敢行している。

だがクレイプールにとっての影響源はそれだけではない。彼はファンク、メタル、フュージョンといったジャンルにルーツを持ち、それらのすべてと独特のユーモアを融合させることで、ほかにはない唯一無二のスタイルを確立している。それこそがまさに“プログレッシヴ”という言葉の意味するところなのである。

14位: ペッカ・ポーヨラ (ウィグワムのメンバーおよびソロ・アーティストとして)

ポーヨラは、国際的に一番有名な (そしておそらくは唯一の) フィンランドのプログレッシヴ・ロック・バンドであるウィグワムのベーシストとして名を上げた。ウィグワム時代から彼の持ち味だったメロディアスなベースラインからは、彼が作曲家としての活躍を夢みていることが感じ取れる。

そんな彼の能力がもっともよく表れているのは1977年のソロ・アルバム『The Mathematician’s Air Display』だろう。同作ではマイク・オールドフィールドが、 (自身の作品を別にして) 彼史上最高に魅力的なギター・プレイを披露している。

13位: グレン・コーニック (ジェスロ・タル)

ジェスロ・タルは ―― ザッパのバンドにこそ及ばないが ―― それ以外のどのプログレッシヴ・ロック・バンドよりも多くの名ベーシストを輩出してきた。中でもグループの創立メンバーの一人であるグレン・コーニックは、初期のサウンドの鍵となったジャズの影響をグループに持ち込んだ人物として特筆に値する。

彼はまた、UKにおけるヒット・シングル「Bourée」でベース・ソロを弾いた数少ないベーシストでもある。ジェスロ・タルを脱退したコーニックは、見過ごされることの多いグループ、ワイルド・ターキーを結成。同バンドでは主に彼自身が作曲を手がけたが、それらはほとんどがベース・リフを中心としたものだった。

12 位: パーシー・ジョーンズ (ブランドXおよびセッション・ミュージシャンとして)

プログレッシヴ・ロック界きっての名ベーシストの一人であるパーシー・ジョーンズが操るウォル製のフレットレス・ベースの音は、極めて独特なものだった。そんな彼のベースがリードするブランドXの代表曲は数多く存在するが、中でも彼が自ら作曲した、目が眩むほどエネルギッシュな1曲「Malaga Virgen」は出色の出来栄えである。

また、ブライアン・イーノのインストゥルメンタル・ナンバー「Energy Fools The Magician」における、ムードたっぷりの美しい演奏にも要注目だ。

11位: ジュリー・スリック (エイドリアン・ブリュー、エコーテスト)

元キング・クリムゾンのエイドリアン・ブリューがベストを発揮するのはいつも、彼の演奏にぴったり付いていくと同時に、彼に刺激を与えることができるミュージシャンを従えているときだった。彼の演奏技術の高さを考えると、それは無理難題ともいえるほどの要求である。

だがブリューは、自身の対抗心に火をつける若きベーシストに出会った。ステージでの二人は、最高にスリリングな絡み合いをみせてくれる。まずは、「Ampersand」の数あるライヴ・ヴァージョンをチェックしてほしい。同曲での彼らは、ヘヴィなロック・チューンの枠からはみ出すことなく、激しい掛け合いを繰り広げる。また、スリックが自ら率いるエコーテストも、高い演奏技術とメロディー・センスを見事に両立させたグループである。

10位: デイヴ・ペッグ (ジェスロ・タル、フェアポート・コンヴェンション)

名ベーシストであるデイヴ・ペッグは、フェアポート・コンヴェンションでの在籍期間が長かったため、フォーク・ロックのジャンルに分類されることが多い。しかし、伝統を重んじるプレイヤーだったアシュリー・ハッチングスに代わって加入した彼は、同グループのサウンドをよりハードなものへと進化させた張本人でもあった。

その後、彼はフォーク・ロック調の作風から脱却しつつあったジェスロ・タルに加入し、同バンドが現代的なロック・サウンドに挑戦した『A』や『The Broadsword And The Beast』に参加。フォークの素養があったことで、彼は難解な楽曲にも軽快なタッチを加えることができた。

9位: ホルガー・シューカイ (カンなど)

カンの結成メンバーであるシューカイは自身のことを熟達したベーシストとは考えていなかったが、そのことはここでは問題にならない。彼はベースのフレーズやサウンドの可能性を広げ、音楽史を振り返っても飛び抜けて風変わりなグルーヴを生み出してきた。

特に、型破りだがファンキーな「Pinch」や「Soup」 (いずれも1972年作『Ege Bamyasi』収録) のベースは後進に大きな影響を与えた。シューカイはのちに、パブリック・イメージ・リミテッドのジャー・ウォブルやU2のジ・エッジなど、彼のことを敬愛するミュージシャンたちとのコラボレーションも果たしている。

8位: ヒュー・ホッパー (ソフト・マシーンなど)

ヒュー・ホッパーは、多くの傑作が生まれたカンタベリー・シーンを代表するベーシストだ。彼は、ジャズ、ロック、アヴァンギャルドといったジャンルの垣根を“踏み越えた”というより、むしろそれを“完全に無視した”といっていいだろう。

例えば「Facelift」 (アナログ盤では2枚組だったソフト・マシーンのアルバム『Third』の各面に配された全4曲のうちの一つ)では、あらゆる形態のベース・プレイを聴くことができる。冒頭の無調のパートにおける唸るような低音から、全体の演奏が盛り上がるパートでのヘヴィなリフ、そして最後に訪れる不気味な静けさまで ―― そこではほかのメンバーの演奏が逆再生される中、ホッパーのプレイだけは逆再生ではないように聴こえる ―― 実に多様なサウンドが1曲の中に含まれているのだ。

7位: ジョン・キャンプ (ルネッサンス)

黄金期のUKのプログレッシヴ・バンド、ルネッサンス(Renaissance)のラインナップは、きわめて稀なことにリード・ギタリストを擁していなかった (マイケル・ダンフォードが弾くのはアコースティック・ギターだけだった) 。その上、キーボードのジョン・タウトは確固たるクラシック志向のプレイヤーだ。そのため、ルネッサンスのプログレッシヴ・ロック・サウンドにロック色をもたらすのはキャンプの役割だったのだ。

彼のベースラインは分かりやすく力強いもので、「Running Hard (孤独の旅路)」などの曲では実質的なリード楽器として機能している。カーネギー・ホールで録音された「Ashes Are Burning (燃ゆる灰)」の長尺のライヴ・ヴァージョンにおける彼のソロも、実に驚くべき名演である。

6位: グレッグ・レイク (エマーソン・レイク・アンド・パーマー、キング・クリムゾン)

プログレッシヴ・ロックの歴史にあってもずばぬけて派手な演奏で知られるドラマーとキーボーディストに挟まれれば、安定感抜群のベーシストであろうとするのはごく自然なことだろう。実際、グレッグ・レイクはELPで (歌っているときやアコースティック・ギターを弾いているときは除いて) その役割を果たし、強大な力でバンドの低音部を制御してきた。

例えば「Fanfare For The Common Man (庶民のファンファーレ)」で彼は、ジョン・リー・フッカーの楽曲を基にしたリフで全体の演奏を支えている。他方、『Pictures At An Exhibition (展覧会の絵)』の一部を構成する「Blues Variation」では、ほかのメンバーを駆り立てるようなプレイを披露している。

5位: マイク・ラザフォード (ジェネシス)

ジェネシスのリード・ギタリストの座を引き継ぐことになる遥か前、マイク・ラザフォードは挫折したリード・ギタリストのようにベースをかき鳴らしていた。だが、それは実に喜ばしいことだった。彼のベースが、バンドのキャリア屈指にパワフルな演奏をいくつも生み出したのである。

バンド全体をリードする「The Lamb Lies Down On Broadway」でのファズ・ベースや、休みなく繰り返される「…In That Quiet Earth」のリフ、聴く者に浴びせかけられるような「Los Endos」のリズムなどはその好例といえるだろう。だが彼はそれだけでは飽き足らず、自ら作曲した「Ripples」のように、真逆ともいえる上品な演奏をすることもできた。

4位: ジョン・ウェットン (キング・クリムゾン、エイジア、ファミリー)

ジョン・ウェットンは歌声があまりに優れているために(特にエイジア在籍期はその歌唱力で有名だった)、プログレッシヴ・ロックを代表するベーシストとしての腕前は見過ごされがちだ。だが、キング・クリムゾンの往年の名曲に耳を傾けてほしい。

例えば「Larks Tongues In Aspic, Part 1 (太陽と戦慄 パートI) 」ではワウを効かせた彼のベースによって、猛烈なバンドの演奏がさらに激しさを増す。他方、UKの「In The Dead Of Night」のような楽曲では、ヘヴィなベース・リフを披露している。彼はまた、ファミリーの「Burlesque」にも明らかな通り、ファンクの素養をしっかりと備えたプログレッシヴ・ロックの世界では数少ないベーシストの一人でもあった。

3位: トニー・レヴィン (キング・クリムゾンなど)

トニー・レヴィンはチャップマン・スティックの第一人者と言って間違いないだろう。12本の弦が張られたその巨大な楽器を使用すれば、ベースライン、コード、メロディー・ラインを一人で担当することが可能になる ―― もちろん、それが奏者の手に負えればの話だ ――。

そんなチャップマン・スティックは、ポリリズムを大きな特徴とする近年のキング・クリムゾンには最適なツールだった。だが、彼は演奏への強い探究心を持ちながらも、楽曲そのものを喰ってしまうようなことは決してない。そのため、クリムゾンへの加入以前の彼は、一流のソングライターたち (ジェームス・テイラー、ポール・サイモン、ピーター・ガブリエルなど) から引っ張りだこのベーシストだったのである。

2位: ゲディ・リー (ラッシュ)

グループ内の全パートがほとんど常にリード楽器として機能しているという点で、ラッシュはほかに類を見ないタイプのスリー・ピース・バンドである。ラッシュの楽曲は情報量があまりに多いために、誰がどの部分を弾いているか分からないこともある。だがそれでも、ゲディ・リーの巧みなベース・プレイや力強いその音色は聴き間違えようがない。

この上なく難解なインストゥルメンタル・ナンバー「YYZ」は、プログレッシヴ・ロックというジャンルに足跡を刻み始めたばかりの若いベーシストたちが必ず習得しようとする1曲であり続けるだろう。そして同曲を終えたら、今度は複数のパートに分かれる「Leave That Thing Alone」など後年のインストゥルメンタル・ナンバーが、さらに上級の課題曲として彼らを待ち受けるのだ。

1位: クリス・スクワイア (イエス)

1位は彼以外に考えられないかもしれない。スクワイアはプログレッシヴ・ロックを代表するミュージシャンであり、唯一無二のスタイルを持つベーシストだ。彼が響かせるリッケンバッカーの素晴らしい音色は、ほんの少し聴いただけで彼のものだと分かる。彼はイエスの多くの代表曲で耳に残るフレーズを弾いてきた。

例えば「Roundabout」の冒頭では、スティーヴ・ハウがアコースティック・ギターを弾く中、彼が演奏をリードしている。彼は必要に応じて、繊細な演奏でサポートに徹することもできた。だが、スリリングなサウンドを純粋に楽しみたいなら、イエスの「On The Silent Wings Of Freedom (自由の翼)」のオープニングのソロを聴いてほしい。また、リック・ウェイクマンのソロ楽曲である「Crime Of Passion (情熱の犯罪)」では、2分を経過したところで彼が劇的な名リフを奏で始める。

Written By

ラッシュ『Signals』(40周年記念エディション)

2023年4月28日発売

2023年5月31日日本盤CD発売

マイク・オールドフィールド『Tubular Bells – 50th Anniversary Edition』

2023年5月26日発売

CD

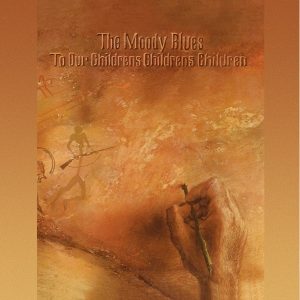

ムーディー・ブルース『To Our Children’s Children’s Children / The Royal Albert Hall Concert December 1969』

ムーディー・ブルース『To Our Children’s Children’s Children / The Royal Albert Hall Concert December 1969』

2023年5月12日発売

4CD+ブルーレイ

1 Comment