Columns

「入手困難盤復活!!HR/HM 1000キャンペーン」の5枚 by 増田勇一

廃盤や製造中止、限定盤完売など、ここ数年入手困難だったHR/HMの裏名盤65タイトルをピックアップ。高額のプレミア付きで取引されているアルバムも含め、いきなりの超低価格1,000円(税抜)にて限定発売する「入手困難盤復活!! HR/HM 1000キャンペーン」。この65枚の中から、音楽評論家の増田勇一さんに5枚をピックアップして寄稿して頂きました。

エアロスミスの作品を好きな順に並べてみようとした時、このアルバムが上位に来る人というのはあまりいないだろう。実際のところ当事者たちの自己評価もあまり高くなく、のちに本作を振り返りながら「当時はまだリハビリ過程にあった」「自分たちのスタイルをなぞったような作品」といった意味合いの発言もしていたし、セールス的にも華々しい実績を収めてはいない。ただ、ジョー・ペリーとブラッド・ウィットフォードの復帰という願ってもない局面到来に、1985年の僕は無邪気にはしゃいでいた。当時、BURRN!誌のアルバム評で、勢いまかせに「酒をくれ!」などとのたまいながら95点を付けた記憶がある。ただ、やはりこのアルバムには当時のリアルが詰まっている。名曲「Darkness」が当時のアナログ盤に収録されていなかったことについてはいまだに謎だが、やはり僕は今もこのアルバムに他の作品とは異なった思い入れと愛着を抱いている。

エクストリーム『Waiting For The Punchline』

かつて、エクストリームの歴史を閉じることになった作品。乱暴な言い方をすればクイーンとエアロスミスの美味しいところを両方とも併せ持っているこのバンドは、天才ギタリストととびきりのステージ・パフォーマーの存在を軸としながら、ファンキーにはじけるチューンからバラードに至るまでの多様な楽曲で支持を集めていた。そうした持ち味が存分に発揮された第2作の『Pornograffitti』、大作感をまとった第3作の『III Sides To Every Story』を経てこの第4作の音源が到着した時には、その内省的な内容について、正直なところ「なんて地味なんだ!」と感じたものだ。当時、ミュージック・ライフ誌の編集長を務めていた自分としては、立場的に、もっとキラキラしたわかりやすい作品を期待していたところもあったのだろう。が、結果、聴き込んでいくほどに、僕がこのアルバムの味わい深さに引き込まれていったことは言うまでもない。プリミティヴな音作りには時代的に〈グランジ/オルタナへの回答〉といった趣も感じられるが、今になって聴いても時代性を特定させない生々しい刺激がある。

シンデレラの第4作。バンドはのちに再結成に至っているが、いわゆるオリジナル・アルバムは本作以降発表されていない。前作にあたる『Heartbreak Station』から4年を経ているが、その間にバンドはフロントマンであるトム・キーファーの喉の手術、フレッド・コウリー(ds)の脱退を経ており、ここではジョン・メレンキャンプからスマッシング・パンプキンズに至るまでのさまざまなセッションワークで知られるケニー・アロノフがドラマーに起用されている。その華やかなたたずまいから80年代メタルという受け止め方をされがちな彼らだが、音楽的にはブルーズを基盤としたアーシーなロックを常に本質としていたし、本作では前3作以上にそうした色味が強く感じられる。ただし時代にはあまり歓迎されず、それまで常にプラチナ・ディスクを獲得してきたにもかかわらず、本作は全米アルバム・チャートの100位圏内にすら顔を出すことがなかった。だが、確実に音楽そのものは、さらなる高みを目指して“依然として上り続けて”いたのである。

バンドの首謀者であるカーマイン・アピス(ds)のみが黒髪で、他4人のメンバーは全員がプラチナ・ブロンド(明らかにブリーチしてるけど)という、いわばモトリー・クルーの真逆を狙うかのようなヴィジュアル・コンセプトに則りながら登場したバンド。そうした見た目の部分からも〈作られたバンド〉という印象が否めないところがあるが、フックに富んだ楽曲群といい、過不足のない演奏ぶりといい、とても充実度の高い作品。ビルボード誌のアルバム・チャートには顔を出すことすらなかったが、何かひとつ切っ掛けさえあれば大ヒットになっていてもおかしくない内容だったと今でも思う。ただ、シングルになった「Hunger」が、キック・アックスのメンバーの手による楽曲だったりする事実からも、両バンドのプロデュースを手掛けていたスペンサー・プロファーの意向がすべてにおいて強く反映されたものだったことがうかがえる。バンド崩壊後、ミック・スウェダ(g)はブレットボーイズを結成してデビューし、ジョニー・ロッド(b)はW.A.S.P.に加入。しかし何よりもマーク・フリー(vo)が女性になり、マーシー・フリーと改名したことには驚かされたものだ。

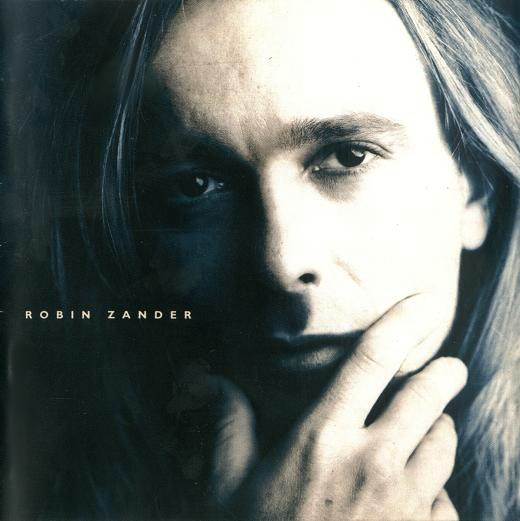

チープ・トリックのライヴではいつも、あの口の悪いリック・ニールセンから「世界最高のシンガー」と紹介されているロビン・ザンダー。そして本作は、デビュー当時から〈七色の声を持つ男〉などと評されてきた彼が本当にすぐれた歌い手であることを改めて伝えてくれた、彼自身にとって最初のソロ・アルバムだ。ニール・ヤングやハリー・ニルソンのカヴァーもあれば、マイク・キャンベル(トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ)やJ.D.サウザー、デイヴ・スチュワートなどとの共作曲もあり、ハード・ロック色はきわめて薄いと言わざるを得ないが、日常生活にナチュラルに溶け込むとても聴きやすい作品に仕上がっている。参考までに1953年生まれのロビンは本作発売当時、ちょうど40歳。同じ頃、筆者が行なったインタビューのなかで彼は「昔からソロ・アルバムは作りたかったが、いつも時間がなかった」「リックとしか共作しかことがなかったから、他の人ともやってみたかった」などと語っていたが、本作は間違いなく彼自身の音楽キャリアにおける重要な節目になったはずだ。