Classical Features

最新インタビュー:世界を癒す“ジェントル・ジャイアント”、ユップ・ベヴィンのソロ・ピアノへの原点回帰

いま世界全体に必要とされているのは、希望を与えるような音楽。

5億を超える驚異的なストリーミング再生を誇るポスト・クラシカルのピアニスト、ユップ・ベヴィン。恐怖と偏向、パンデミックと戦争の暗黒時代にリリースされたニュー・アルバム『ヘルメティズム』は、心を打つメランコリーと希望を融合させたシンプルがソロ・ピアノ作品。人生における哲学的な問いを音楽で奏でる彼に、その音楽とアルバムに込められた想いを聞いた。

―今回リリースされたピアノ・ソロ・アルバム『ヘルメティズム』のタイトルは、ヘルメス主義、つまりヘルメス文書(もんじょ)に著された神秘主義哲学のことですね。

ユップ・べヴィン:ヘルメス主義の考え方は、実はこれまで私がリリースしたアルバム三部作『ソリプシズム』『プリヘンション』『ヘノシス』にも少なからず影響を与えてきました。各アルバムから作られたビデオクリップや、アルバム用のブックレット、あるいはコンサートのストーリー構成などに、ヘルメス主義の影響が見られると思います。三部作を完成させた後、ヘルメス主義の考え方に基づく『キバリオン』(注:ウィリアム・ウォーカー・アトキンスの著作)の解説本を知人に教えてもらい、読みました。それを読んで、「ああ、自分がやろうとしてきたことは、全部ここに答えがある」と実感したんです。

―いわゆるキバリオンの7つの法則、「思考」「投影」「振動」「極性」「リズム」「原因と結果」「ジェンダー」のことですね。

べヴィン:その通りです。その法則を、より広いリスナーに知っていただこうと考え、今回のアルバム制作を開始しました。

―まず『ヘルメティズム』の大きな特徴として、収録曲の半分以上がワルツというか、4分の4拍子で書かれています。

べヴィン:自分では特に意識しているわけではないのですが、8分の6拍子を弾いている時も、あるいは4分の4拍子を弾いている時でさえも、3拍子を弾いているような気がするんですね。3拍子というリズムは舞曲的な性格、つまり寄せては返す波のような感覚が強いので、3拍子を弾いていると非常にポジティヴで喜ばしい感情に包まれるんです。これは今回のアルバムに限らず、これまでの私のアルバムについても言えますが、5拍子で始まった音楽が、最後は3拍子になったりします。

―『ヘルメティズム』のライナーノーツの中で、タイタニック号の船内バンドが沈没直前に演奏したというワルツ《秋訪れし歌》のことに触れられていますが、それも今回のアルバムでワルツを多く収録されている理由ですか?

べヴィン:タイタニック号で演奏されたワルツから思うのは、自分の音楽とは何か、音楽家としての自分の目標を問い直した時に、やはり音楽で人々の感情を鎮め、一種の“眠り”に誘うことではないかと。つまり、いま非常に辛い状況に置かれている世界全体に必要とされているのは、不安を取り除く音楽であったり、リラックスさせる音楽であったりすると同時に、互いに信頼を築き上げることができるような音楽、あるいは希望を与えるような音楽ではないかと、改めて自覚しました。そのきっかけとなったのが、タイタニック号のワルツです。

―では、収録曲について順にお伺いします。1曲目のワルツ《La Fée Verte(緑の妖精)》というのは、アブサン酒のことですね。アブサン酒を飲んだ時に襲われるハイな精神状態を表現しているのですか?

べヴィン:それもありますが、具体的にはアブサン酒が芸術家たちに愛飲されていた20世紀初頭フランスへのオマージュ、つまり、まだ芸術の中に確固たる“美”というものが存在していた時期に人々が意識の解放を求めていた、そういう時代に対する私の憧れやノスタルジーを表現しています。実際に曲を聞いていただくとわかるのですが、フラフラと千鳥歩きするような和音が出てきます。要するに酩酊状態ですね。それも曲名の由来のひとつです。

―2曲目の《For Mark》ですが、マークとは具体的にどなたですか?

べヴィン:私のマネージャーの名前です。私が本格的にデビューする前、彼と運命的な出会いを果たし、私のピアノ演奏を聞くや否や、「マネージャーをやりたい」と申し出てくれたんです。以来、彼と二人三脚で音楽活動を続けてきました。ところが2020年初頭のオーストラリア・ツアーの終了後、マークに癌が見つかったんです。それから闘病生活に入りましたが、闘病中、ふたりでいろいろなことを話しました。彼が6時間に及ぶ大手術を受けた時、彼の回復を願うために手術中に書き上げたのが、この作品です。

―3曲目の《Nocturnal》も再びワルツですが、これは夜想曲というか、夜の音楽ですね。

べヴィン:最初は別の曲名だったのですが、夜の曲だと感じたのでこの曲名にしました。夜の静寂が好きなんです。夜の静けさに身を浸すと、さまざまな思いがめぐり、音楽も浮かんできます。

―4曲目の《Paris s’enflamme(パリは燃えている)》ですが、これはニュージーランドの歌手レディホークのヒット曲《パリス・イズ・バーニング》に因んでいるとか。

べヴィン:レディホークの《パリス・イズ・バーニング》がリリースされた2008年頃は、現在と比べると遥かに楽観的な時代でした。パリの音楽シーンも、ニュージーランドの音楽シーンも、現在より活況を呈していましたしね。そんな楽観的な気分が、《パリス・イズ・バーニング》の“ボーイ・ミーツ・ガール”的な歌詞の中に反映されていると思います。

ところが時が経ち、様々な出来事が起こりました。それまで善と信じられてきた西洋の価値観が、非民主的な外部勢力や内部勢力に攻撃されていると感じています。具体的には、新保守主義やナショナリズムといった勢力ですね。その余波として、帝国主義や資本主義が環境問題を引き起こした。私にとって、パリは西洋の価値観、あるいは西洋そのもののメタファーです。《パリス・イズ・バーニング》の意味が2008年と比べると大きく変わってしまった、そういった危機感を表現したのがこの曲です。

―5曲目の《Last dance》は短いワルツですが、美しい曲ですね。

べヴィン:ありがとうございます。私の音楽に共通する、メランコリックな気分が漂ったロマンティックなワルツですが、この曲も本質を明らかにし、美を伝えようとした曲です。下降し、また上昇するという運動を永遠に繰り返していきますが、現在のような暗黒の時代を経て、再び希望の光が差すことを願った曲です。

―6曲目の《Accent grave》は、フランス語のアクセント記号のアクサングラーべのことですか?

べヴィン:その通りです。重々しいリズムを用いた曲なので、「重いアクセント」という意味合いでこの曲名にしました。

―7曲目の《Dervish(ダルヴィーシュ)》は、いわゆる托鉢僧のことですね。

べヴィン:スーフィズム(神秘主義)の僧、いわゆるスーフィーのことです。スーフィーは旋回運動を繰り返すことで日常の自我を滅却し、高い意識に飛んで真理に到達します。つまり旋回運動は、地と天をつなぐ橋渡しなんですね。そういう意味で、私の音楽も橋渡しの役割が強いのではないかと思っています。クラシックとポップスの橋渡し、あるいは西洋と東洋の橋渡しですね。

特に東洋に関して、ヘルメス主義を始めとする我々西洋の知というものは、実のところ、中東や極東にその源流があります。私自身の音楽の中にも――自分ではこれまで意識してきませんでしたが――アルメニア的な旋法の要素をはじめとして、中東的な音楽の要素や、神秘主義的な傾向が感じられるのではないかと。願わくば、私の音楽の音楽も、リスナーをスーフィズムのような神秘主義体験に誘う橋渡しとして聞いていただければ、と願っています。

©Rahi Rezvani

―8曲目の《Mushin》ですが、これは日本語の「無心」のことですか?

べヴィン:その通りです。スーフィーと同様、自分自身を解き放ち、より高い次元の意識に到達するという意味では、「無心」も素晴らしい状態だと考えています。そこで、自分を外界からシャットアウトし、作為的な作曲をしようとせずに、「無心」のままにピアノの上で手を自然に動かしました。意識してメロディは弾いていません。開かれたコード、つまり音と音のあいだに空間が自由に入ることを可能にするコードを弾いています。ですから、「無心」に聞かなければ、逆にメロディを聞き出すことは可能です。ほとんど無のような空間、あるいは静寂に近い音楽と言ってもいいでしょう。

―9曲目の《Little Waltz》は、その名の通り、短いワルツです。

べヴィン:あまりにもシンプルすぎる曲なので、当初は収録しない予定でした。しかし、ヘビーな曲ばかり続くのもどうかと思い、小さな間奏曲のつもりで入れたんです。

―10曲目のワルツ《TFV》の曲名は、何の略でしょう?

べヴィン:「Thoughts For Vikingur(ヴィキングルへの思い)」の略です。私のレーベル・メイトでもあるヴィキングル・オラフソンの演奏が大好きなんですが、DGからヴィキングルのために曲を書かないかという提案を受けました。そこでタイトルを先に決めて作曲し始めたのですが、結局自分で弾くことにしました(笑)。

―11曲めの《transfiguration(変容)》は、何かの変化とか、魂の変容(トランスフィグレーション)とか、そういった意味ですか?

べヴィン:これは“変容”をテーマにした舞台のために書いた曲です。舞台そのものは私も見ていなくて、台本だけいただいて作曲したのですが、台本を読んだ時、私の三部作にも大きな影響を与えた秘法、とりわけ錬金術との関連を強く感じて作曲しました。

―そして最後の12曲めは、演奏時間が10分以上に及ぶ《roses》です。

べヴィン:瞑想そのもののような曲です。バラは、魂の成長の象徴であると同時に、人間が転生を繰り返していくうちに、それまでの生が層をなして重なっていくことの象徴でもあります。それを表現するために、コードを何度も何度も繰り返して弾いた結果、最終的に10分近い大曲になりましたが、録音も丸2日かかりました。

―今回の『ヘルメティズム』の音楽とアルバム・タイトルから、エリック・サティのことを反射的に連想しました。サティは(ヘルメス主義と関連のある)グノーシス主義に影響を受けて《グノシェンヌ》を作曲したと言われていますね。

べヴィン:実は三部作の第1作『ソリプシズム』を録音した後、グノーシス主義にも影響を受けたんです。グノーシス主義に関しては、コロンビアの社会学者サマエル・アウン・ベオールの考え方が、私の三部作の見事な説明になっていると感じました。つまり、人間が自己のペルソナから解放される3つの段階を経て、究極の真実に達するというものです。そうした点においては、ヘルメス主義もグノーシス主義と深い関連性を持っています。グノーシス主義との出会いの後、錬金術を通してヘルメス主義も深く知るようになりましたが、世界観の表明としては、ヘルメス主義のほうが自分として納得がいくと感じました。

スーフィズムやカバラ(キバリオン)といった古代の秘教の伝統は、基本的には同じ哲学や法則を共有しているのではないかと思います。グノーシス主義やヘルメス主義といった、真実を探究する哲学的な営みは数千年前から始まり、先人たちはその知恵を我々の文化や生活の中に残してきましたが、残念ながら、現在の世の中ではそれが失われつつあるように感じます。私は、今回のアルバムで何か問題を解決しようというのではなく、音楽を通じて先人たちの知恵を知っていただくことで、希望の光がどこからやって来るか、それが暗黒の時代をどのように照らしうるか、そのガイダンスを指し示したいんです。

©Rahi Rezvani

―いま、世界は第2次世界大戦以来最悪の時を迎えていると言えますが、このような状況の中で、音楽がどのような貢献を成しうるか、アーティストはどのような役割を担っているとお考えになりますか?

べヴィン:音楽の貢献として重要なのは、分断化に抵抗すること、つまり人々の結束を促すことです。その際、アーティストとしての私の役割は、真実とは何か、信じ得るものは何か、それを指し示すことではないかと思います。いま言ったことは哲学的なレベルの話ですが、より現実的なレベルの話をすれば、普遍的な言語である音楽は、理性による理解では到達できない感情を伝えることができます。人間の属性とは何か、その答えを与えてくれるものではないかと。言い換えると、音楽は世界にはびこる狂気に対して上げる声、つまりあらゆるネガティブなものを退けるエネルギーを与えてくれるものだと信じています。

―コロナ禍もあり、しばらく日本にいらっしゃっていませんが、2019年には瀬々敬久監督の『楽園』の音楽を担当されましたね。

べヴィン:非常に名誉な機会を与えていただき、とても感謝しております。サントラは『ソリプシズム』と『プリヘンション』からの曲を使用したほか、制作チームと何度かやりとりしまして、主人公のテーマである《愛華》を書き下ろしました。瀬々監督とは、ジャパンプレミアの時に直接ご挨拶させていただき、素晴らしい思い出となりました。2023年にはアジア・ツアーも予定していますので、再び日本の皆様にお目にかかり、演奏をお聞かせできると思います。まずはフライト時間ができるだけ短くなるよう、最適なルートを探さなくてはいけませんね(笑)。

Interviewed & Written By 前島秀国

■リリース情報

2022年4月8日発売

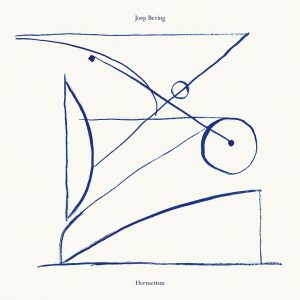

ユップ・ベヴィン『Hermetism』

iTunes / Amazon Music / Apple Music / Spotify

-e1741669723843-354x354.jpg)

-e1741669723843-285x285.jpg)