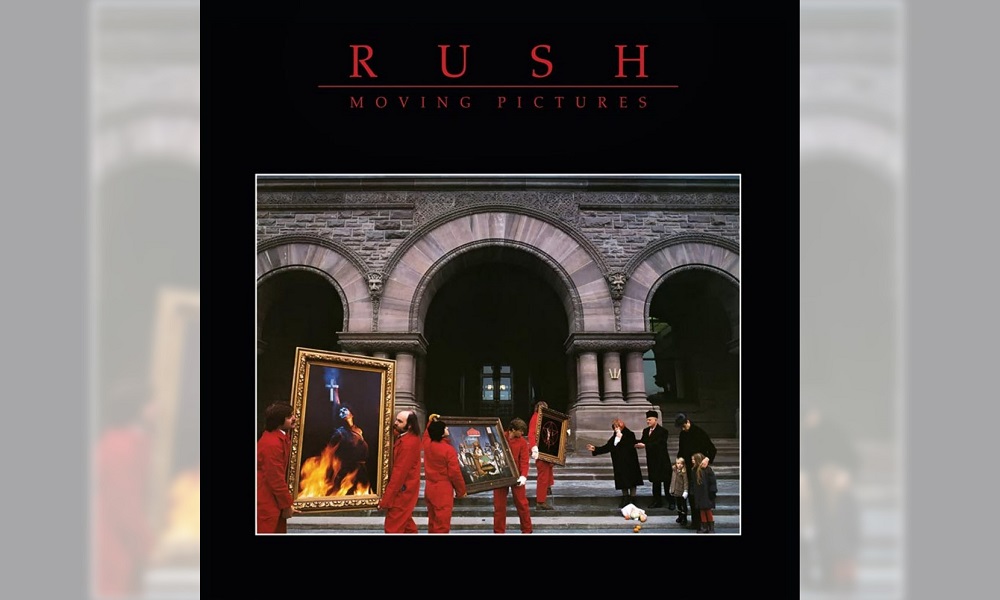

ラッシュ『Moving Pictures』解説:1981年に新旧のサウンドで“描き上げた”最高傑作

Everybody got mixed feelings about the function and the form

誰もが役割と形態に戸惑いを抱いている

ラッシュは1981年作『Moving Pictures』のクロージング・ナンバー「Vital Signs」の中でそんな風に歌っている。しかしながら、幸いなことに、当時急増していたラッシュのファンたちは彼らの新作に少しの”戸惑い”も抱かなかったようだ。

ロック・ミュージックにはいつだってその傾向があるが、1981年当時、”役割”と”形態”はロック・シーンおいて非常に重要な要素だった。例えば、ある種類の音楽や、その種類の音楽を演奏するバンドが好きなら、その音楽を説明するためにジャンル名で括りたいと考えるのは当然ことだろう。

プログレッシヴ・ロックは、仰々しい大作が数々生まれたその全盛期においても、ほかのジャンルと完全に一線を画していた。そしてその分断は、パンクの登場によって一層大きくなったと考えられていた(実のところ必ずしもそう単純化できる話ではないのだが)。

1981年の時点で、あの手この手を使ってなんとか生き延びてきた“ひと昔前”の毛むくじゃらなプログレ・バンドが、わかりやすいポップなサウンドを武器にしたパンク・バンドと対極の存在であると考えるのはごく自然なことだった。当時の音楽シーンの担い手は新世代に取って代わられていたのだ。

プログレとパンクとの最大の違いは、曲の長さや髪の長さ、ズボンの裾幅など、あらゆる意味での”長さと短さ”だったといえる。その中でも、70年代の終わり頃になっても時代の変化に気づこうとせず、断固としてかつてのやり方に固執するグループは存在した。そうしたバンドは、飽和状態になった音楽シーンで、誰にも惜しまれないまま自らを解散に追い込んでいった。しかしベテランのプログレ・バンドすべてがそうであったわけではない。そんな中でラッシュは音楽シーンの変化に注意深く耳を傾けていたグループのひとつだった。

<関連記事>

・ラッシュ『Moving Pictures』40周年記念盤発売

・ラッシュの戦慄なるデビュー作『Rush (閃光のラッシュ)』

・ラッシュ『A Farewell To Kings』解説

新旧のサウンドを融合させた『Moving Pictures』

思い切りの良い作風の1980年のアルバム『Permanent Waves』にも明らかだったように、ラッシュはまさに”新しい波”と呼ぶに相応しいニュー・ウェーヴ(ポリス、XTC、トーキング・ヘッズなど)の新鮮なDNAを取り込んで、熱意と勢いを取り戻した。

そのサウンドは、画家ロジャー・ディーンのアートワークに象徴される旧世代と、アルコールや薬物を好まず、抽象性と未来性を兼ね備えた新しい世代との中間に位置するものだった。だが、その音楽性が完璧な形となったのは次なるアルバム『Moving Pictures』でのことだった。

1981年当時、ベース/ヴォーカルのゲディ・リーが立派な長髪をなびかせていたことからわかるように、ラッシュは外見こそ流行の先端には追いついていなかった。しかしサウンド面では、新世代の音楽にあった先鋭性や緊迫感、ストイックさと、本来の彼らのらしいスタイルを見事に融合させていた。

以前から彼らの武器であった、目にも止まらぬスピードを誇る演奏技術や、ダブル・ネックのギターとベースがスタジアムのフラッシュやレーザー・ライトに煌めく派手なスタイルは健在だった。そうすることで彼らは、ポップやニュー・ウェーヴなどを取るに足らない軽薄な音楽と決めつけていた強情なロック・ファンの視野を多少なりとも広げてみせた。

そうした”役割”を果たしながら、彼らは世間の人気を伴った新たな”形態”に進化したのである。それは評価だけではなく、売り上げの面でも証明され、1981年2月12日にリリースされた『Moving Pictures』は英米両国のチャートで3位を獲得。本国カナダでは一気に首位まで駆け上がった。

「Tom Sawyer」は、そんな『Moving Pictures』の作風を象徴する1曲だ。壮大で光り輝くようなデジタル・サウンドや、先進的なシンセサイザーの音色、そして勇ましい響きのコード進行などがその大きな特徴だ。歌詞の面では「Vital Signs」同様、ドラマー兼作詞担当のニール・パートが自分自身を投影した内容になっている。

Though his mind is not for rent/Don’t put him down as arrogant

彼はなかなか心の内を明かさないが/傲慢な男と決めつけてはならない

このフレーズが示すように、口数は少ないが強い意志を持つニール・パートは、誤解されることも多いその性格をしばしば歌詞の中で表現してきた。皮肉にも、パートによる歌詞は彼の個人の性格を投影したものにもかかわらず、世界中に存在するラッシュのファンから大きな共感を集めた。

ラッシュにとって画期的な1曲

他方、「Red Barchetta」はリチャード・フォスターが1973年に執筆した短編小説『A Nice Morning Drive』を下敷きにした自動車にまつわる物語だ。

その舞台は、現代からそう遠くないように思える未来。そこでは政府が自動車の製造方法を厳しく管理している。「失われた古き良き時代に作られた、美しい赤のバルケッタ / A brilliant red Barchetta from a better, vanished time」という一節からも、政府の行き過ぎた統制がテーマとなっていることは明らかだ。同曲では”美学やスリルを求める本能”と、”健康や安全”が相反する概念として描かれるが、我々は近い将来にこの二者択一を迫られるかもしれない。楽曲全体としてみると「Red Barchetta」はラッシュにとって画期的な1曲だ。ギターのアレックス・ライフソンが生み出すハーモニクスは、無数の星のように一音一音美しく煌めいている。

トロント・ピアソン国際空港の空港コードを曲名に冠した「YYZ」も、ラッシュの代表曲のひとつに数えられる。特徴的な三全音の音程がキング・クリムゾンの作品を思わせるパワフルかつテクニカルなインストゥルメンタル・ナンバーである。それに加え、同曲のギター・ソロはライフソン史上最高の名演でもある。彼はアーミング奏法により音程を変化させながら、中東風のスケールでこの上なくエモーショナルな演奏を披露している。

音楽性が進化したとはいえ、ラッシュは複数のパートから成る11分間の大曲も相変わらず制作していた。その1曲「The Camera Eye」は、「ぎこちなく街を行き交うニューヨーカーたち/ウェストミンスターの街を包む霧」とふたつに分かれた場面が幻想的に描写される深く印象に残るナンバーである。それに続くのは陰鬱で物憂げな雰囲気をもつ「Witch Hunt (魔女狩り) 」だ。この曲ではこう歌われている。

Quick to judge/Quick to anger

Slow to understand/Ignorance and prejudice

And fear walk hand in hand

決めつけることや/怒り出すことばかり早く

なかなか理解しようとしない/無知や偏見

そして恐怖が蔓延している

ブラック・サバスを彷彿させるサウンドだが、物語の形をとったこの曲「Witch Hunt」の歌詞に含まれる訓戒が、今も過去の遺物になっていないという事実は残念でならない。

そして何より、短く耳に残る名ギター・リフから始まる「Limelight」は、もはやポップ・ミュージックに分類するほかない名曲だ。一方、サウンドこそポップではあるが、ラッシュらしく7/8の変拍子で進んでいくし、その歌詞はやはり疎外感や孤独をテーマにしている。

One must put up barriers to keep oneself intact …

I can’t pretend a stranger is a long-awaited friend

自分を守るためにはバリアを張らなければいけない

待ち焦がれた友人のように赤の他人と接することなどできない

こう歌われるこの曲は、あらゆる面でラッシュというバンドを象徴していると言っていいだろう。世界中のステージで記憶に残る演奏を披露してきた控えめで人当たりのいいこのグループは、その間常に、悪魔との取り引きに常に惑わされなくてはならなかったのだった。

Written By Oregano Rathbone

ラッシュ『Moving Pictures』40周年記念盤

2022年6月4日発売

フィジカル / iTunes Stores / Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music

- ラッシュ アーティスト・ページ

- ラッシュの戦慄なるデビュー作『Rush (閃光のラッシュ)』

- ラッシュ『A Farewell To Kings』解説

- ラッシュの”スターマン”を創り上げたデザイナー独占インタビュー

- ラッシュを支えたドラマー/作詞家のニール・パートが逝去

- ラッシュ関連記事一覧