IN-DEPTH FEATURES

アートのためのロック:英国アート・スクールからゴリラズまで

意見調査:“アート・ロック”という用語は、想像力を刺激するが漠然とした言葉だ。では、その正確な意味は何だろうか?

問題の一端は、“アート・ロック”という言葉が、他のサブカテゴリーにうまく収まり切らない厄介な形態の音楽を幾らでも詰め込める分類として、怠慢なライター達により頻繁に使われ過ぎているところにある。従来アート・ロックは ‘伝統的もしくはクラシック音楽の要素を混合したロック・ミュージック’ だと説明されてきた。その解釈は、この上なく幅広い理解を以ってしても、ほとんど意図的だとも思えるほど正反対なものに感じる人もいる。アート・ロックの基本原理は進歩であり、新たなものから受ける衝撃ではないのか?

より相応しい説明を探すなら、‘実験的もしくはアヴァンギャルドな影響を持ちがちで、新奇な音のテクスチャを強調する音楽’という方がしっくりくるかもしれない。横着の極みではあるが、これはグーグルで“アート・ロック”という語を検索した際に一番先に出てくる解説で、ヨーコ・オノが1966年に制作したアート・フィルム『No.4』(通称『ボトムズ』)に敬意を表している。

[layerslider id=”0“]

50年代後半から60年代初頭にかけ、英国のアート・スクール(美術学校)が音楽的な創造性の中心地であったことは、世の総意であった。ざっと挙げただけでも、ジョン・レノン(リバプール・カレッジ・オブ・アート)、レイ・デイヴィス(ホーンジー・カレッジ・オブ・アート、その後クロイドン・アート・スクールの映画・演劇コースに進学)、エリック・クラプトン(キングストン・カレッジ・オブ・アート)、キース・リチャーズ及びプリティ・シングスの結成メンバーであるディック・テイラー(シドカップ・アート・カレッジ)、ピート・タウンゼント及びロニー・ウッド(イーリング・アート・カレッジ:同校にはフレディ・マーキュリーや、後にボンゾ・ドッグ・バンドの要となるロジャー・ラスキン・スピアーも在籍)、そしてシド・バレット(キャンバウェル・カレッジ・オブ・アート)らが、この例に当たる。

推論ではあるが、アート・スクールという場は、ロック界で最も独創的な思考の持ち主達に、心ゆくまでやりたいことに没頭する自由と自信を与え、その結果、彼らは知識層の仲間達に囲まれながら、講義にギターを持ち込んでも構わないという自由放任主義の環境の中、目的を持って、もしくは他にそういった場がなかったため、その才能を開花させたのではないだろうか。しかしこの通過儀礼を、必ず成功する公式として重視し過ぎないよう注意する必要がある。60年代半ばから後半にかけ、ポップにおける芸術的な衝動は、プレゼンテーションやイコノグラフィー(図像学)に関する認識の高まりや、過剰なほど想像力豊かな(もしくは絵を文字で表現したような)歌詞、音楽上やライフスタイル上の実験に対する熱意、そして音響的背景を構築する手段としての録音スタジオの利用といったことの中に現れていた。

The Who

60年代半ばの英国において、ザ・フーほど、芸術と音楽という点と点を線で結ぶことに熱意を傾けた者は他にいない。彼らは矢印と円形模様のポップアートで飾った目立つファッションに身を包み、崩壊に向かっていた大英帝国の旗や勲章を、自分達を象徴するファッションや姿勢の表現に転用していた。ギタリスト兼ソングライターのピート・タウンゼントがイーリング・アート・カレッジ時代、自壊芸術家グスタフ・メッツガーの講義に出席した際に丁寧にノートを取っていたかどうかは分からないが、いずれにせよ彼は、間違いなく上手いことを言っていたはずだ。ザ・フーの伝記本『Before I Get Old: The Story Of The Who』で、著者のデイヴ・マーシュはこう主張している:「タウンゼントは、レノンのように、そして恐らくデイヴィス同様に、現代芸術の理論に精通していることを誇示していた。彼がピーター・ブレイク卿のポップアート絵画から得たアイデアをすぐに適用していたことや、自壊芸術の技術を用いていたことから、それは容易に見て取れる」。

ザ・フーが行っていた機材の破壊は、グスタフ・メッツガーの自動破壊精神を発動することにより、理論的に正当な芸術表現行為となった。何にでもケチをつけたがるジャーナリストや、怯えた音楽ファンの中に、断固として納得出来ずいる者がいたとしても、だ。その結果、1965年5月発表のシングル「Anyway, Anyhow, Anywhere」には、抑圧され身動きが取れずにいる学生達の攻撃的感情や、ザ・フーの荒れ狂うライヴ・セット、そして彼らのファン層であるモッズの振る舞いがほぼ正確に反映されていたが、同時に、興奮に燃えるモールス信号のフィードバックによって、扇情主義者が放つ閃光や、特定のポップアートが持つ即時性も真似ていた。そう、ロイ・リキテンスタインの『Whaam!』の音楽版である。「俺達は普通の音楽機材を使ってポップアートを演奏するんだ」と、ピート・タウンゼントは当時メロディ・メーカー誌で大真面目に語っていた。

ピート・タウンゼント同様、キース・リチャーズとレイ・デイヴィスもアート・スクールの学生だったが、彼らのアート・ロックのアンテナは、ピート・タウンゼントと同レベルまでには反応していなかった。ザ・ローリング・ストーンズはロンドンの美術品商ロバート・フレイザーと連れ立って町を闊歩していたが、彼らの扇動的なイメージがマネージャーのアンドリュー・ルーグ・オールダムによって慎重に作り上げられたものだったことを思えば、R&Bに根差した彼らの音楽は、本質的に伝統的かつ恭しいものであった。しかしながら、揺らめくシタールに覆われた「Paint It Black」には先見の明があり、閉ざされたカーテンの裏で社会から解放され、危険なほど魅力的な領域に真っ逆さまに飛び込んでいくという高尚な虚無主義を提供しているこの曲は、アート・ロックの基準を満たしている。

同じようにレイ・デイヴィスにも、アート・スクール学生という経歴を象徴する飽くなき知性と、画家特有の目、そして個性的な茶目っ気=アーチネス(キンクスがマーブル・アーチ・レコード時代に発表した曲の廉価版コンピレーション・アルバムを買った人にとっては、“マーブル・アーチネス”とでも言うべきか)があった。シングル「Dedicated Follower Of Fashion」では、遠くから冷めた目で状況を傍観していたレイ・デイヴィスだが、しばらくすると、イングランドの心理的な地勢を肩越しから物憂げに振り返るようになる。だがそれは、そもそも非写実的な幻影であった。とはいえ、レイ・デイヴィスが反動主義的な主張にこだわるようになる前に、ザ・キンクスは既に1964年の「You Really Got Me」で、レイ・デイヴィスのスピーカーを切り裂くギター・サウンドにより大変革をもたらし、“新奇な音のテクスチャ”という条件を満たしていた。更に1965年の「See My Friend」で響く複雑に曲がりくねったラーガの音色が、遥か遠くの地平線を見つめていたのは明白であった。

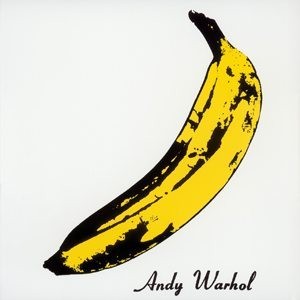

一方、米国のヴェルヴェット・アンダーグラウンドの場合、正真正銘のアーティストであるアンディ・ウォーホルが彼らの付き添い役を務め、理論面での指揮を担っており、アート界とは明確な繋がりを持っていた。1967年3月のデビュー・アルバム『The Velvet Underground & Nico』のジャケットは、アンディ・ウォーホルがデザインを担当。レコーディング中は、バンドに刺激を与える崇敬の対象として鎮座していた。このアルバムはサウンド的には爽快なほど粗削りで、曲のテーマは赤裸々で怯むところがなく、 ルー・リードは淡々とした口調で、薬物や売人(「Heroin」「I’m Waiting For The Man(邦題:僕は待ち人」)、サド・マゾヒズム(「Venus In Furs(邦題:毛皮のヴィーナス)」)、死の必然性(「Black Angel’s Death Song(邦題:黒い天使の詩の歌)」)ついて、中立的な寸評を吐き出していた。また、 ニコが歌う「I’ll Be Your Mirror(邦題:ユア・ミラー)」の紛れもない脆さも忘れてはならない。

アンディ・ウォーホルの後援により、ヴェルヴェッツは芸術家気取りの人々の輪に足を踏み入れ(そして社交界のパーティでただ食いをし)ていたが、対立も辞さない挑戦的な曲の題材や、過多なノイズ、敢えて媚を売らないミュージシャンシップは、疑念や嫌悪感を引き起こすことがしばしばだった。多くの評論家にとって、彼らはあまりに過激で、あまりに早過ぎたのである。だがもちろん、彼らは最終的に、オルタナ・ロック(結局のところ、それは一文字違いの“アート・ロック”だ[*:Alt RockとArt Rock])のサウンド、見た目、そして内容に、計り知れない影響を与えることとなった。

1967年初頭、ヴェルヴェッツはアンディ・ウォーホルと決別。1968年1月発表の2作目『White Light/White Heat』は、邪悪な心に満ち、騒々しく鳴り響くアヴァンギャルドな傑作で、皮肉なことにこの作品によって、彼らはアート・ロックの神性を有する正当な資格者としての地位を確固たるものにした。シラキュース大学人文科学学科(カレッジ・オブ・アーツ&サイエンス)の卒業生であるルー・リードは、1975年、ノイズを極めた2枚組アルバム『Metal Machine Music』を発表。この決定的な芸術表現は、脳に恍惚をもたらす不協和音であると共に、契約上の義務に対する嘲りとしても解釈できる。

英国では、1966〜67年にサイケデリアが襲来。自分達はアート・ロックに該当すると主張するバンドにとって、それは解禁期の始まりを意味していた。(故パトリック・ランドバルは、著書『Psychedelia: An Ancient Culture, A Modern Way Of Life』の中で、アート・ロックの始まりは「知的に表現されたサイケデリアの一形態」だと定義している)。アート・スクールの学友同士、ディック・テイラーとフィル・メイを中心に結成したザ・プリティ・シングスは、人の心を掴んで離さないR&Bを出発点に、やがてサイケの半人半獣に変身。1967年には多面的なシングル「Defecting Grey」を、そして1968年には細部まで念入りに立案された、先見性のあるコンセプト・アルバム『SF Sorrow』を発表した。

また、ヴァイオリンの弓でギターを弾くエディ・フィリップスを擁する、鋭敏で神経質なザ・フー風の4人組ザ・クリエイションは、こんな不朽の名言を残している「俺達の音楽は、紫色の閃光を放つ赤だ」と。1966年10月のセカンド・シングル「Painter Man」は、夢想的な売れない芸術家をたっぷりおちょくりつつ、ヴォーカルのケニー・ピケットがライヴ・ステージで”アクション・アート”に興じ、最後にはキャンヴァスに火をつけるというパフォーマンスの口実となった(尚、正真正銘のアート・スクール学生だったロニー・ウッドが、後にこのバンドに加入している)。

そしてご承知の通り、ピンク・フロイドがいた。当時このバンドを率いていた男の画家となる野望は、惜しむらくも短期間に終わった音楽活動によって脱線したものの、ミラー・ディスクで美しく装飾されたフェンダー・エスクワイヤーを弾くという芸術的アプローチに応用され(ロブ・チャップマンの著書『Syd Barrett: A Very Irregular Head』によれば)、「テクニックではなくテクスチャ」という主義を支持していた。熱心な実験音楽グループAMMのギタリスト、キース・ロウの大胆な独創力に魅了されたシド・バレットは、Zippoライターをギターのネックで上下させ、それをビンソン・エコーレックに繋ぎ、神意を頼りに未知なるものに向けて新たな道を踏み出し、初期フロイドの曲「Interstellar Overdrive(邦題:星空のドライヴ)」を生み出した。1967年8月にリリースされたフロイドのデビュー・アルバム『The Piper At The Gates Of Dawn(邦題:夜明けの口笛吹き)』に収録されているヴァージョンでは、アビィ・ロード第3スタジオのライトの下でも自由落下の超越的瞬間を実現しており、先見性のある即興音楽の画期的事件として今に伝わっている(その12年後、シド・バレットのかつての同僚達は、アルバム『The Wall』で自分達自身とオーディエンスの間に文字通り“壁”を築いた。アート・ロックの奇想詩というものがあるとすれば、間違いなくこの作品がそれに当たる)。

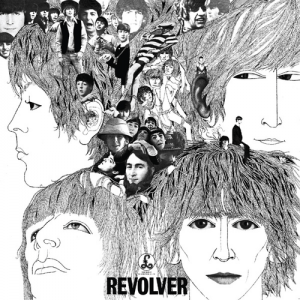

60年代には大抵そうであったように、ザ・ビートルズはここでも攻めの先鋒となっていた。1966年8月のアルバム『Revolver』収録の「Tomorrow Never Knows」は、正に前衛的な構成主義の作品で、ポップ・グループとしては全く前例のない楽曲であった。テープ・ループのコラージュや、回転するレスリー・スピーカーを通したヴォーカル、逆回転をかけたギター・ソロ、そしてティモシー・リアリーとリチャード・アルパートの共著『The Psychedelic Experience: A Manual Based On The Tibetan Book Of The Dead(邦題:チベット死者の書 サイケデリック・ヴァージョン)』に由来する歌詞が、印象的で画期的な音による絵を描き出していた。既成概念の枠を超えて限界に挑みたいというバンドの欲求を満たすため、当時、実に多種多様な要素が注ぎ込まれていた。とりわけ、ジョン・レノンは偶然の出来事を喜んで受け入れ、ポール・マッカートニーは自己を向上させる最先端の映画や芸術、文学に興味を抱いていた。そしてプロデューサーのジョージ・マーティンは、演出家及び世話役として冷静なスキルを有していた。1967年2月に発表された、非の打ち所のない両A面シングル「Strawberry Fields Forever / Penny Lane」は、片面が目眩を起こさせるような不透明でホロ苦い霊薬、もう片面は明るく幻想的だ。だが、巧妙なまでに超現実的な総合的アプローチが頂点に達したのは、恐らく1967年6月発表の画期的なアルバム『Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band』収録の「Being For The Benefit Of Mr Kite」であることはほぼ間違いない。

「Strawberry Fields Forever」の歌詞には、同曲のビデオを撮影したのと同じ日にセヴンオークス町のアンティーク・ショップでジョン・レノンが購入した、サーカスのポスターの語句がほぼそのまま引用されている。この曲に要求されたのは、しかるべく想像力を刺激する、渦巻くような移動遊園地風の背景だ。その目的を達成するため、ジョージ・マーティンは蒸気オルガンのテープを入手し、ウィリアム・バロウズの“カットアップ”の音版に匹敵するテクニックを用いて、テープを細かく切り、それを空中に投げ、それが落ちたところでエンジニアのジェフ・エメリックに再構成させた。天才的な一手だ。但しテープが再構成された時に、元の配列と大体同じような部分があることが判明した場合には、更なる調整が必要となったのだが。

![Zappa Poster 2 [better quality pic]](https://www.udiscovermusic.jp/wp-content/uploads/2015/12/Zappa-Poster-2-better-quality-pic.jpg)

ジョン・レノンはその後、日本人コンセプチュアル・アーティストのヨーコ・オノと結婚。この抽象主義的扇動家が彼に及ぼした解放的な影響は、決して過小評価してはならない。しかし、巧みなテープ編集及び操作に関して言うなら、成層圏にボールを蹴り出したのはフランク・ザッパだ。1967年の『Lumpy Gravy』と、1968年の『We’re Only In It For The Money』は、エドガー・ヴァレーズや、カールハインツ・シュトックハウゼン、アンリ・プッスールのような前衛的な先祖に敬意を払った作品となっている。

一方、フランク・ザッパの友人で、彼と時折コラボレーションを行っていたドン・ヴァン・ヴリートは、そのうち音楽から完全に離れ、画家としての道を歩んでいたが、やがてキャプテン・ビーフハートという奇妙な芸名を名乗り、構造的論理のあらゆる概念を完全に再配線。驚異的な才能を持ちながら長年苦しんできたマジック・バンドのメンバー達を、史上最も奇異な構造のロック・ミュージックの制作へと駆り立てた。1969年の2枚組アルバム『Trout Mask Replica』は今日に至るまで、この強烈な音楽グループの代表作となっている。

60年代後半から70年代初頭にかけ、政治的に二極化し、対立を生みやすい状況にあったドイツでは、幾つかの重要なバンドが前衛的な脱構築主義を展開していた。ファウストは、バンド名を冠した1971年のデビュー・アルバムを、透明なジャケットに収めたクリア・ビニール盤でリリース。そこで薪の山のようにまとめ上げられていたのは、どことなく不気味な場合も多いが、シニカルなユーモアを含んだ、処理されたテープの切れ端や、とりとめのない会話の断片、エレクトロニカの不快な雑音の嵐や、不安を掻き立てる一本調子の節回し等であった。 メロディ嫌いなトラブルメイカー、コンラッド・シュニッツラーは、フルクサス(※ジョージ・マチューナスが主導した前衛芸術運動)のアーティスト、ヨーゼフ・ボイスの指導下で彫刻を学び、初期のタンジェリン・ドリームとクラスターに、マルチメディアの感性と “系統立てて整理された”ノイズという確固たる精神をもたらした。一方ノイ!は、ロック・ミュージックを最も原始的な反復的かつ根源的な本質に還元することにより、美しくスリム化して純度を高めた。そしてクラフトワークは、ロックの因習的な器楽編成や服装規定から脱却。人間機械の化身となり、完璧に様式化されたシンセ音楽の伝説的な先駆者となった。

中でもとりわけ重要だったのは、カンだ。彼らは高尚な規律を、高尚な規律の拒否に適用。少なくとも3人のメンバー(キーボード担当のイルミン・シュミット、ベーシストのホルガー・シューカイ、ドラマーのヤキ・リーベツァイト)が、クラシック音楽やジャズ、更にはアヴァンギャルドの先行者達によって認められている伝統的な考えや一般的な理念に、意識的に背を向けていた。デヴィッド・スタッブズが名著『Future Days』の中で回想しているところによれば、「カンはポップ・グループではない。ポップアートなんだ。アート・ミュージックなんだよ」と、シュミットは断言。カンは偶然にも2人のヴォーカリストに相次いで出会っていた。つまり衝動的で無秩序なアメリカの彫刻家マルコム・ムーニーと、路上ミュージシャンの日本人、ダモ鈴木である。言語的な伝統的表現法に無頓着だったダモ鈴木は、どんな既存の模範からもほとんどあるいは全く恩恵を得ていない独自のスタイルで、唯一無二の個性的な声を恐れ知らずのカンの音楽に提供することを可能にした。

事態がより厄介になるのは、プログレッシヴ・ロックがアート・ロックの方程式に組み込まれる場合だ。“進歩”(=プログレス)への挑戦はプログレの表現技法に本来備わっていたものだが、このジャンルにはこれ見よがしの演奏技巧を重視する所があり、皮肉なことに、それは“進歩的(=プログレッシヴ)”という基準を満たすにはあまりにも伝統的過ぎると共に、聴き手を楽しませることに一所懸命過ぎると思われた。ましてや、アート・ロックとはとても呼べなかったのである。

例えば、エマーソン、レイク&パーマーが1971年にリリースしたアルバム『Pictures At An Exhibition』は、ロシアのクラシック作曲家モデスト・ムソルグスキーが1874年に発表したピアノ組曲(『展覧会の絵』)の翻案だが、彼らは全く異なる種類の観客に向けてそれを演奏していた。しかし、キング・クリムゾンとヴァン・ダー・グラーフ・ジェネレーターに対しては、賛意を唱えることが出来るかもしれない。彼らの場合、俗世間から離れた、知的で悪意に満ちた暗闇の薄層を聴き手と分かち合っていた。それはやがて、聴く勇気が聴き手側にあろうとなかろうと構わることなく、がむしゃらに突き進んでいくことになる。一方逆に、一般的にはカンタベリー・シーンのアーティストとして知られている初期ソフト・マシーンや、そのメンバーだったケヴィン・エアーズ、そして(地理的にはカンタベリーとは関係ないが)エッグらは、知識豊かで難解な、あるいは自己言及的なユーモア散りばめたアルバムを制作。そこには魅力的だが聴き手を戸惑わせる、熱を帯びた無調の間奏が挟まれていた。

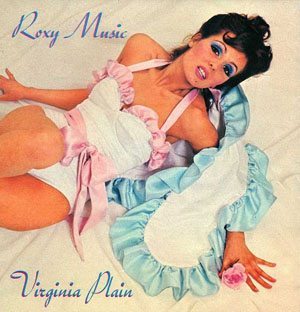

アート・ロックが世間によく知られるようになったのは、70年代初頭、特異な個性を放つロキシー・ミュージックが全英シングル・チャートにランク入りするようになった時だ。得意げに着飾ることを特徴としたグラムの文脈の中でさえ、ロキシー・ミュージックは、人を酔わせるほど魅惑的なその風体と音で異彩を放っていた。このバンドには、ヴォーカリストのブライアン・フェリーとシンセの操り手ブライアン・イーノという、長続きが難しいほど頑固な個性を持った2人が在籍(それぞれ、ニューカッスル大学とコルチェスター・インスティテュートで)。アートを学んだ彼らの経歴が、バンドの外見とサウンドに重大な影響を及ぼしていた。

ロキシーの初期アルバムのジャケットや服装が、面白半分に敢えてキッチュとデカダンスに手を染めることにしていたとするなら、“苦労して報いを得ること”が何より重要であると考えられていた時代、このバンドの良い意味で最も刺激的な側面を代表していたのが、実験的かつ幻想的なまでに非音楽的なイーノの貢献であった。

ブライアン・フェリーの柔軟な発声、アンディ・マッケイの緩やかに駆けるオーボエ、そしてブライアン・イーノの迸るエレクトロニクスが織り成すデビュー・シングル「Virginia Plain」が1972年にリリースされ、全英トップ5入りした時は、まるで宇宙船が地球に不時着したかのようだった。バンドの最初の2枚のアルバム、72年の『Roxy Music』と翌年の『For Your Pleasure』と相前後して、チャート・ポップの音響と映像の辞書に、新たな見出しが追加されたのは明らかだった。しかし、1年もしない内にブライアン・イーノはバンドを去ってソロに。レコーディング・アーティスト、プロデューサー、そして様々なアイデアや独創性の源泉として、著しく多作な活動を現在も継続中だ。彼のプロジェクトは、マルチメディア・アート・インスタレーションの組み合わせから、アンビエント・アルバムの制作、Windows 95の起動音の作曲まで、多岐に及んでいる。彼の名前は自ずと、過去40年間のアート寄りなポップ/ロック界の著名人達と結び付いており、この点においては、ディーヴォ、トーキング・ヘッズ、デヴィッド・ボウイらが特に当てはまると言えよう。だがハーフ・マン・ハーフ・ビスケットの、愛情溢れる冷やかし半分なEP『Eno Collaboration』も参照いただきたい。

70年代初期から中盤にかけ、ジギー・スターダスト期の宇宙人ブギから、『Station To Station』の骨ばったモダン・ファンクまで、ロキシー・ミュージックよりも謎めいた顔を世界に見せてきたデヴィッド・ボウイ。彼は間違いなく、その時期の全英チャートを支えた唯一の大黒柱であり、彼とブライアン・イーノの道が交差することは、避けられないことのように思われた。

いわゆる“ベルリン三部作”(ブライアン・イーノがベルリンのハンザ・スタジオでデヴィッド・ボウイとコラボ制作した3枚のアルバム:1977年の『Low』と『Heroes』、1979年の『Lodger』)には紛れもなく、ノイ!やクラフトワーク、クラスターからの影響が反映されており、特に先の2作を支配しているのは、難解で閉鎖的だが発展的なインスト曲だ。また今度はこれらの作品の抽象的な作曲法やプロデュース法が、逆に影響力を及ぼしたことも証明されている。更に彼らは、1976〜77年のパンク勃発後も、“イヤー・ゼロ(革命後の新時代)”を信奉する純粋主義者達から“守旧派”として無下に否定されることのなかった、先史からの数少ない存在であった。

とはいえ、パンクは、反知性主義的に傾倒しているように見えていたにもかかわらず、人々に衝撃を与え挑発したいという衝動はアート・ロックの信条と一致していた。顕著な“新しい波”(ニュー・ウェイヴ)の中でも、ワイアー、ディーヴォ(芸術志向のあまり、彼らは自身のマニフェストまで持っていた)、ザ・クラッシュ、XTC、ソフト・ボーイズ、アダム&ジ・アンツには、全てアート・スクール出身者が在籍。またイアン・デュリーも学生時代、ピーター・ブレイクから直接指導を受けており、一方セックス・ピストルズのマネージャーを務めたマルコム・マクラーレンと、ザ・クラッシュのマネージャーだったバーニー・ローズは、状況主義のレトリックを強く意識していた。一方、アメリカのエレクトロニック2人組スーサイドは、シルヴァー・アップルズや、ブルース・ハーク、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ、フィフティ・フット・ホースを含むアヴァンギャルドの系譜に組み込まれていたが、立場は遥かに優勢で、ザ・クラッシュが1978年に行った全英ツアーで前座を務めた際には、観客との激しい衝突をも辞さない状況を引き起こしていたものの、それを乗り切っている。

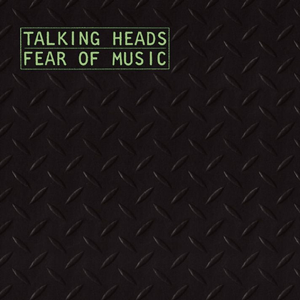

スーサイドは、クラブ<CBGB>周辺の比較的開けた環境の中でさえ、ほとんどの人にとって受け入れ難い存在であった。ヒリー・クリスタルが経営していたCBGBは、ニューヨークのイースト・ヴィレッジに位置するバワリー315番地にあった伝説的なパンク発祥地だ。しかし、テレヴィジョンの刺々しい美しさにしかるべき敬意を払い、アート・ロックの神殿に最も永続的な貢献を果たしたCBGBのベテランは、恐らくトーキング・ヘッズだろう。文学的で受動攻撃的なデイヴィッド・バーンのペルソナや、ワールド・ミュージック風味を加えた神経質なホワイト・ファンク指向を特徴とする彼らは、80年代には一風変わった独特の道を追求。特に、彼らのアルバム3作のプロデュースを手掛けたブライアン・イーノとの協力(1978年の『More Songs About Buildings And Food(邦題:モア・ソングス)』と、翌年の卓越した『Fear Of Music』及び1980年の『Remain In Light』)で、恩恵を享受した。デイヴィッド・バーンは、1981年に発表したサンプリング主体の重要なソロ作『My Life in The Bush Of Ghosts』でも、ブライアン・イーノとコラボレートしている。

アート・ロックの考え方は、70年代後半から80年代前半にかけて、大胆かつ音響的には好奇心旺盛で、歌詞的には深遠なポストパンク・バンドを通じて表されていた。そこに含まれていたのが、パブリック・イメージ・リミテッドや、その若さにも拘らず経験豊かだったニック・ケイヴ率いるオーストラリア出身のバースデイ・パーティー、ザ・フォールらだ。とはいえザ・フォールのフロントマンで「Prole Art Threat」を書いたマーク・E・スミスは、完全に彼独自のカテゴリーを築いているが。一方アメリカでは、緩やかに関連し合った、いわゆる“ノー・ウェイヴ”のパフォーマンス・アーティストやグループが台頭。ティーンエイジ・ジーザス&ザ・ジャークスや、ジェームズ・チャンス&ザ・コントーションズ、マーズ、DNAなどが、血の気の多い、不従順だが意気盛んな方向性を追求していた。 その4バンドの曲は、1978年発表のコンピレーション・アルバム『No New York』(当然ながら、ブライアン・イーノがプロデュース)に収録。彼らの荒々しさはじわじわと影響を広げ、それを受けたノイズ信奉者達が次々と現れた。そこにはソニック・ユースや、スワンズ、フィータスに加え、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンやテスト・デプトといったインダストリアル・バンドも含まれている。

また、メインストリームのポップ界では、贅肉を削ぎ落とし骨と皮にまでなったサウンドが印象的なフライング・リザーズの「Money」(1979年)や、他の励みとなるほどの高い順位をチャートで記録したローリー・アンダーソンの「O Superman」(1981年10月に全英2位)から、トリオの不機嫌そうなパロディ曲「Da Da Da」(1982年)まで、遊び心のある新発想のアート・ロックが断続的に出現し続けた。ケイト・ブッシュや、ジェネシスの元ヴォーカリストであるピーター・ガブリエルが、思索に富んだ知性的な楽曲に最先端のスタジオ機材とビデオ技術を利用していた一方、ピーター・サヴィルがファクトリー・レコードの一連の作品で手掛けた洗練された現代主義的なアートワークは、70年代にヒプノシス(※ピンク・フロイドやジェネシス、レッド・ツェッペリンのジャケットを担当した英国のデザイン・グループ)が手掛けたジャケットに備わっていたコンセプチュアルな完全性を踏まえ、ファクトリー所属アクトの一体性を表現する冷たく均質なアイデンティティを確立していた。

ストーン・ローゼズが1989年に発表したバンドと同名のデビュー・アルバムには、ギタリストのジョン・スクワイアが描いたジャクソン・ポロック風のアートワークが用いられていた。それを軽視するつもりはないが、アート・ロックの次なる最重要形態の兆しを示していたのは、スリントやトータスら、不可思議なほど人を惹きつけるアメリカのバンド群であった。彼らのような、いわゆる陰鬱なポスト・ロックの先駆者達は、テクニックよりもテクスチャーに重点を置いていた。この言葉には聞き覚えがあるのではないだろうか? ポスト・ロックという旗印の下、恣意的に十把一絡げにされた多くのバンド(ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーや、モグワイら)が、こういった還元的なレッテル貼りに嫌悪感を抱いたのは尤もで、彼らは反動的にこの用語を避けていた。

過去20年、アート・ロック精神の継承者の中で最も注目を浴びてきたのは、恐らくブラーだろう。型にはまったポップの因習を越えた先を思い描きたいという欲求を、断続的に表出させてきた彼ら。そのことは、彼らがボヘミアン的なバックグラウンドから連鎖的に受けてきた影響を雄弁に物語っている(デーモン・アルバーンの父キースはコルチェスター・インスティテュートのスクール・オブ・アート&デザイン学部長を務め、ギタリストのグレアム・コクソンはゴールドスミス・カレッジでアートを専攻)。デーモン・アルバーンが数多く手掛けてきた様々なサイド・プロジェクト——とりわけ、デーモン・アルバーンが漫画家/デザイナーのジェイミー・ヒューレットと共同制作した “バーチャル”なマルチメディア・プロジェクト、ゴリラズは——芸術的改革を絶えず求めてやまない、健全な落ち着きのなさや、新たな刺激に対する飽くなき渇望の現れである。

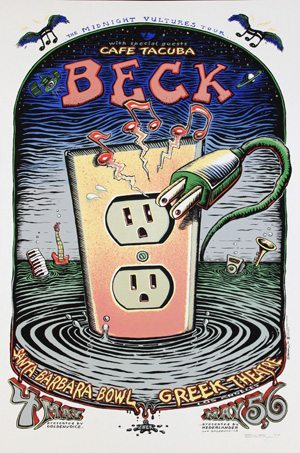

米国では同時期、ベック・ハンセンが、非現実的なまでに理想主義的な気質と熱意とを繰り返し発揮しており、サウンドだけでなく、音楽メディア自体でも実験を行っていた(2012年のアルバム『Song Reader』は、楽譜としてのみ発表)。彼の母親ビビ・ハンセンは、アンディ・ウォーホルの映画数作に出演、そして祖父アル・ハンセンは、かつてフルクサスのアーティスト・ネットワークの一員で、ベックは論議を呼ぶアートの血を彼らから受け継いでいる。ヒップホップから、ハードコア・パンク、古臭いフォーク・ブルース、干からびたカントリー・ロック、ローファイなエレクトロニカまで、多種多様な要素を楽しくぶつけ合うことにより、垣根を打ち破る(あるいは暢気に無視する)知恵を、彼の最高の音楽はありありと証明しているのだ。

最も完全に実現されたアート・ロックは、自らに酔わずにはいられないし、他人に何と思われようと恐らく気にも掛けないだろう。そして、どんなアート関連活動にも当てはまることだが、それを正しく見るには、一歩退かなくてはならないことがあるのかもしれない。条件を満たしながらも、今回の論説では称える余地のなかった、謎めいた存在は幾つもある。例えば、ザ・レジデンツや、ジャック・ルビー、デストロイ・オール・モンスターズ、アネット・ピーコック、ホワイト・ノイズ、アレア、ディス・ヒート、スロッビング・グリッスル、レインコーツ、ペル・ウブ、そしてポップ・グループら……。だが彼らが新たな方向性を切り開いてくれたことに対し、心から敬意を表しつつ本稿を終えることとしたい。

– Oregano Rathbone