IN-DEPTH FEATURES

ロックン・ロールの生誕地アメリカ南部:サザン・ロックの誕生と進化

ロックン・ロールの出生証明書というものを見つけたとしても、その出生地欄に英ダートフォード(※訳注:ロンドンに隣接するケント州の町。ミック・ジャガーの出身地)とは書かれてはいないはずだ。英リヴァプールでもない。ロックの開拓者ビル・ヘイリーが生まれ育った米ペンシルバニア州でさえもない。そう……ロックン・ロールの生誕地は、アメリカ合衆国南部だ。ロックがそのルーツに回帰したいと思った時は、必然的に米南部で生み出された音に敬意を表することになる。ロックの根底に流れているのは、米南部の血。そしてサザン・ロックは、数多くのファンやミュージシャン、そして評論家達にとって、最も正統派のロックン・ロールを代表しているのである。

[layerslider id=”0“] まずは“キング・オブ・ロックン・ロール”に立ち返ろう。メンフィスから飛び出して、激しく腰を振りながらロカビリーを歌い、子を持つ世の親を怯えさせつつサザン・サウンドを世界にもたらしたのが、火の玉ことエルヴィス・プレスリーだ。エルヴィス・プレスリーの初期のレコードには、サザン・ロックのあらゆる特徴が備わっていた。それは、前もって計画して制作されたというよりも、気持ちが高まった時にレコーディングされた作品であった。そのどれもが迸る感情に満ちていた。とりわけ彼らは、ブルースとカントリーを、そして黒人と白人とを融合。その音楽はブルースのように揺れて(=ロックして)いたが、半分はヒルビリー音楽であった。それがロカビリーと呼ばれるようになったのは、そのゆえだ。

まずは“キング・オブ・ロックン・ロール”に立ち返ろう。メンフィスから飛び出して、激しく腰を振りながらロカビリーを歌い、子を持つ世の親を怯えさせつつサザン・サウンドを世界にもたらしたのが、火の玉ことエルヴィス・プレスリーだ。エルヴィス・プレスリーの初期のレコードには、サザン・ロックのあらゆる特徴が備わっていた。それは、前もって計画して制作されたというよりも、気持ちが高まった時にレコーディングされた作品であった。そのどれもが迸る感情に満ちていた。とりわけ彼らは、ブルースとカントリーを、そして黒人と白人とを融合。その音楽はブルースのように揺れて(=ロックして)いたが、半分はヒルビリー音楽であった。それがロカビリーと呼ばれるようになったのは、そのゆえだ。

この融合は、予期せず起きたことではない。南部の人々は人種的に分離されていたかもしれないが、ラジオなど放送の領域では自由であった。白人の人々がラジオでリズム&ブルースを楽しんでいた一方、アフリカ系アメリカ人の人々はカントリーやポップを聴いていた。エルヴィス・プレスリーは、ブルースとカントリーに特化したメンフィスのスタジオ兼レーベル、サン・レコードから作品をリリースしていたが、サン・レコードでは、ハウリン・ウルフとジョニー・キャッシュの両者が何の矛盾もなくレコーディングを行い、素晴らしい作品を世に送り出していたのである。後にアルバム『Melting Pot』を録音することになるのは、同じくメンフィス出身で白人黒人の混合グループのブッカー・T&ザ・MG’sだ。“Melting Pot”(メルティング・ポット=坩堝)という語は、メンフィスの音楽を簡潔に言い表している。そこに境界線は存在していなかった。混合がうまくいった場合には、その組み合わせの一部を担うことになる。エルヴィス・プレスリーはブルースを愛していた。そしてハウリン・ウルフは、自身の驚くべきヴォーカル・スタイルに影響を与えたのがカントリー歌手ジミー・ロジャーズのブルーヨーデルであることを公言していた。

50年代初頭にハウリン・ウルフがサン・スタジオで録音した作品は、主にアコースティックの楽曲であった。ハウリン・ウルフはRPMレコードおよびチェス・レコードとライセンス契約を結んでいたが、そのうち恒久的な契約に至ったのはシカゴで設立された後者で、北部のシカゴに活動拠点を移したことが転機となり、ハウリン・ウルフのアルバムはほぼ完全にエレクトリック化した。もしハウリン・ウルフや、マディ・ウォーターズ、ジョン・リー・フッカーらがシカゴに移住していなかったら、ロックン・ロールは恐らく相当異なる道を辿っていたことだろう。街の喧騒と競い合いながら、より大きなバーで、荒っぽい観客を相手に演奏するようになると、ブルースはアンプを通して音を増幅させなくてはならなくなったのである(尤もハウリン・ウルフは、シカゴに移住するずっと前からエレキ・ギターを演奏していたが)。アティテュードはまだ南部的なものだったが、ブルースはより激しく大音量で揺れ動く(=ロックする)ようになっていた。南部時代、流通の悪い地元レーベルから作品をリリースしていたハウリン・ウルフとマディ・ウォーターズは、そのままだったら顧みられることがなかったかもしれない。チェスとの契約をきっかけに、彼らの音楽はその後何十年にも渡って世界中に鳴り響くようになった。驚くべき素晴らしい米南部の音が、世の人々の耳に届くようになっていったのである。

50年代初頭にハウリン・ウルフがサン・スタジオで録音した作品は、主にアコースティックの楽曲であった。ハウリン・ウルフはRPMレコードおよびチェス・レコードとライセンス契約を結んでいたが、そのうち恒久的な契約に至ったのはシカゴで設立された後者で、北部のシカゴに活動拠点を移したことが転機となり、ハウリン・ウルフのアルバムはほぼ完全にエレクトリック化した。もしハウリン・ウルフや、マディ・ウォーターズ、ジョン・リー・フッカーらがシカゴに移住していなかったら、ロックン・ロールは恐らく相当異なる道を辿っていたことだろう。街の喧騒と競い合いながら、より大きなバーで、荒っぽい観客を相手に演奏するようになると、ブルースはアンプを通して音を増幅させなくてはならなくなったのである(尤もハウリン・ウルフは、シカゴに移住するずっと前からエレキ・ギターを演奏していたが)。アティテュードはまだ南部的なものだったが、ブルースはより激しく大音量で揺れ動く(=ロックする)ようになっていた。南部時代、流通の悪い地元レーベルから作品をリリースしていたハウリン・ウルフとマディ・ウォーターズは、そのままだったら顧みられることがなかったかもしれない。チェスとの契約をきっかけに、彼らの音楽はその後何十年にも渡って世界中に鳴り響くようになった。驚くべき素晴らしい米南部の音が、世の人々の耳に届くようになっていったのである。

ブルースからは赤ん坊が生まれ、その子は曲の題にちなんで、ロックン・ロールと名付けられた。その誕生は難産であった。ロックン・ロールは、礼儀を重んじる社会を憤慨させたのだ。黒人がリズム&ブルースを聞くのは全く問題ないが、白人がそれをやり始めると……南部では、レコードを叩き割るイベントが時折行われ(そして広く報道され)るようになった。ロックン・ロールを敵対視する人々は、これは不信心な音楽であるという自分達の主張に世の中の関心を集めることができたのである。ジミー・スノウ牧師は、ロックン・ロールの「邪悪さ(evil)」についての説教を、ナッシュビル(地名に注目Nashville)で行ったりもした。ジミー・スノウ牧師はカナダのカントリー歌手ハンク・スノウの息子であったため、もしかしたら彼には、この新しいエキサイティングな音楽が白人の聴衆達に受け入れられることに反対する理由が、他の大部分の人々よりもあったのかもしれない。だが、この牧師に賛同する者は他にもいた。アラバマ白人市民会議は、ロックの野卑さを“白人がxxxのレヴェルにまで追いやられる手段”として非難。そこで用いられた言葉は、ここでは伏字にしなくてはならないほどの差別用語であった。南部文化の素晴らしさの精髄を結集して生み出されたこの音楽が、その中心地で糾弾されたのである。だがその勢いを阻むことは、誰にも出来なかった。

サザン・ロッカー勢は、ティーンエイジ音楽の普及に欠かせない存在であった。10代の若者達は、彼らが台頭するまで両親世代が追っていたのと同じ楽しみしか味わっていなかったのだった。エルヴィス・プレスリーに続いたのは、サン・レコードのロッカー勢の中でも、最も野性的だったジェリー・リー・ルイスだ。彼はロックン・ロール版“地獄の説教者”であり、サザン・ロックの遺産、すなわちヒルビリー、カントリー、リズム&ブルース、ゴスペルの化身であった。彼はその全てに通じており、強烈なライヴ演奏でそれを表現することが出来た。また偉大なギタリスト兼ソングライターのカール・パーキンスもいた。もし状況が違っていれば、彼はカントリーとブルースのどちらの分野でも活躍していたことだろう。またジョニー・キャッシュは、カントリー界にある種の反乱を起こし、マリアッチ風の管楽器を加えてもいる。ニューオーリンズでは、ファッツ・ドミノとデイヴ・バーソロミューが、本物のリズム&ブルースを白人の聴衆に向けて披露。ジュークボックスを備えた道路沿いの酒場で培ったユーモアをちりばめながら、陽気に鳴り響くサウンドを聞かせていた。ジョージア州メイコンからは、ポンパドール・ヘアを揺らしながらピアノを演奏する、この上なく鮮烈で斬新な悪魔が登場。50年代半ばに成功を果たした。そう、リトル・リチャードのことだ。彼は最高に淫らなロッカーで、野蛮で妙に奇抜だったが、男女の若者両方から愛されていた。リトル・リチャードは、ロックン・ロールと神の召命との間の矛盾を他の多くの人々よりも強く感じており、長いキャリアの中で、ロックン・ロールを捨ててゴスペルに走ったことが何度かある。北部の人々は、その気になればノンストップでパーティーすることだって出来たが、南部のロッカー達は神を畏れるよう育てられており、そのことが彼らの音楽には染み渡っていた。“南部の音”(サザン・サウンド)には、悔い改めの雰囲気が漂っていることがしばしばある。サザン・ロック・アンセムのひとつ「Free Bird」でさえ、悔恨の念を帯びているのだ。

サザン・ロッカー勢は、ティーンエイジ音楽の普及に欠かせない存在であった。10代の若者達は、彼らが台頭するまで両親世代が追っていたのと同じ楽しみしか味わっていなかったのだった。エルヴィス・プレスリーに続いたのは、サン・レコードのロッカー勢の中でも、最も野性的だったジェリー・リー・ルイスだ。彼はロックン・ロール版“地獄の説教者”であり、サザン・ロックの遺産、すなわちヒルビリー、カントリー、リズム&ブルース、ゴスペルの化身であった。彼はその全てに通じており、強烈なライヴ演奏でそれを表現することが出来た。また偉大なギタリスト兼ソングライターのカール・パーキンスもいた。もし状況が違っていれば、彼はカントリーとブルースのどちらの分野でも活躍していたことだろう。またジョニー・キャッシュは、カントリー界にある種の反乱を起こし、マリアッチ風の管楽器を加えてもいる。ニューオーリンズでは、ファッツ・ドミノとデイヴ・バーソロミューが、本物のリズム&ブルースを白人の聴衆に向けて披露。ジュークボックスを備えた道路沿いの酒場で培ったユーモアをちりばめながら、陽気に鳴り響くサウンドを聞かせていた。ジョージア州メイコンからは、ポンパドール・ヘアを揺らしながらピアノを演奏する、この上なく鮮烈で斬新な悪魔が登場。50年代半ばに成功を果たした。そう、リトル・リチャードのことだ。彼は最高に淫らなロッカーで、野蛮で妙に奇抜だったが、男女の若者両方から愛されていた。リトル・リチャードは、ロックン・ロールと神の召命との間の矛盾を他の多くの人々よりも強く感じており、長いキャリアの中で、ロックン・ロールを捨ててゴスペルに走ったことが何度かある。北部の人々は、その気になればノンストップでパーティーすることだって出来たが、南部のロッカー達は神を畏れるよう育てられており、そのことが彼らの音楽には染み渡っていた。“南部の音”(サザン・サウンド)には、悔い改めの雰囲気が漂っていることがしばしばある。サザン・ロック・アンセムのひとつ「Free Bird」でさえ、悔恨の念を帯びているのだ。

彼らの音に、世界が耳を傾けていた。そして当時まだ駆け出しだった英国のロックン・ロールが、その真似をした。ニューオーリンズのブルースマン、ロニー・ジョンソンにちなみ、自らに芸名を付けたのがロニー・ドネガンだ。彼はフォーク・ブルースの曲にビートを加えることによってスキッフル・ブームに火をつけ、ルイジアナの伝説的ミュージシャン、レッドベリーの「Diggin’ My Potatoes」や「Rock Island Line」といった曲をカヴァーしてヒットさせた。初期ブリティッシュ・ロックに関して言えば、大部分のミュージシャンが目指していたのがサン・サウンドであった。ショービズ系ロッカーのトミー・スティールでさえ、メンフィス・スタイルの雰囲気を求め始めたのである。トミー・スティールの登場から約5年後、ビリー・フューリーがリリースしたデビュー・アルバム『The Sound Of Fury』(1960年)は、まず間違いなく、米国外で作られた最も正統派のロカビリーであったと言えよう。ザ・ビートルズの音楽性はブリット・ロックの系譜の中では独創性が高く、先達が残したものをほぼ一掃する形で花開いたが、それでもやはり、アラバマのカントリー・ソウル歌手アーサー・アレキサンダーの曲を、デビュー・アルバム『Please Please Me』に収録している。しかし、ザ・ビートルズの台頭を受け、UKサザン・ロックの系統をより強力な形で代表するバンドが現れた。より荒々しく野性的なロックを生み出していたそのバンドとは、すなわちザ・ローリング・ストーンズである。

ザ・ローリング・ストーンズのファースト・アルバムには、メーソン=ディクソン線(※訳注:北部と南部の境界線)より南出身の歌手達が書いた、ロック寄りのブルース・チューンが詰まっていた。ウィリー・ディクソンの「I Just Want To Make Love To You」や、ジミー・リードの「Honest I Do」、ボ・ディドリーの「I Need You Baby」、スリム・ハーポの「I’m A King Bee」、テッド・ジャレットの「You Can Make It If You Try」、ルーファス・トーマスの「Walking The Dog」が収録されたこのアルバムは、基本的にサザン・ロックのアルバムである。とはいえ、米南部ではなく英南部発ではあったが。更に英国のR&Bバンド勢が、素早くそれに続いた。ザ・ヤードバーズ、スモール・フェイセス、プリティ・シングス、ゼムら……。それは米南部の州が知っていたようなロックではなかったかもしれないが、同じ土台の上に築かれたものだ。妙な話だが、60年代が進み、ザ・ローリング・ストーンズがより積極的に個人の意見を主張するようになればなるほど、彼らはよりサザン・ロック寄りになっていったのである。

ザ・ローリング・ストーンズのファースト・アルバムには、メーソン=ディクソン線(※訳注:北部と南部の境界線)より南出身の歌手達が書いた、ロック寄りのブルース・チューンが詰まっていた。ウィリー・ディクソンの「I Just Want To Make Love To You」や、ジミー・リードの「Honest I Do」、ボ・ディドリーの「I Need You Baby」、スリム・ハーポの「I’m A King Bee」、テッド・ジャレットの「You Can Make It If You Try」、ルーファス・トーマスの「Walking The Dog」が収録されたこのアルバムは、基本的にサザン・ロックのアルバムである。とはいえ、米南部ではなく英南部発ではあったが。更に英国のR&Bバンド勢が、素早くそれに続いた。ザ・ヤードバーズ、スモール・フェイセス、プリティ・シングス、ゼムら……。それは米南部の州が知っていたようなロックではなかったかもしれないが、同じ土台の上に築かれたものだ。妙な話だが、60年代が進み、ザ・ローリング・ストーンズがより積極的に個人の意見を主張するようになればなるほど、彼らはよりサザン・ロック寄りになっていったのである。

ザ・ビートルズの米国上陸後、1964年から66年にかけ、アメリカのポップは明らかに、いわゆるブリティッシュ・インヴェイジョンがもたらした音楽に追いつくことに力を注いでいた。その一方、衝撃的なほど米南部独特のオリジナルなサウンドを帯びていた音楽も生まれていたが、当時、それをひとつのムーヴメントとして捉えていた者は誰もいなかった。その大部分を輩出したのがテキサス州である。

テキサスは、初期のロックン・ロールに大きな影響を与えていた。ロイ・オービソンは50年代にサンからシングルをリリース。60年代前半に移籍先のモニュメントから発表したビート・バラード群は、南部の小さな町の危険な夜や、コロンビア川を横切って進みながら遠い旅路を生き抜こうとしている辺境開拓者のように、無限の情景と闘っている男の姿を描き出していた。オリジナル曲による自給自足と革新とをロックにもたらしたのが、テキサス州ラボック出身のバディ・ホリー&ザ・クリケッツだ。バディ・ホリーは極めて優れたソングライターで、どんなジャンルであろうと生き残ったことは間違いなく、加えてスタジオにおける彼の独創性は驚異的なものであった。例えば「Everyday」では、ドラマーのジェリー・アリソンに膝を叩くことで特殊な音を奏でさせるなど、バディ・ホリーはそのようなことを得意としていた。またこのシングル曲には、チリンチリンと鳴る音色が特徴的なチェレスタも使われている。ロックン・ロールのレコードでこの鍵盤楽器が演奏されているのは同曲が初めてで、バディ・ホリーがそのレコーディングを行ったのは1957年、ニューメキシコ州クロービスという、音楽の苗床としては思いも寄らない場所であった。バンドが曲を自分達で書くという考えは、一般的に考えられているように、ザ・ビートルズが発明したものではない。ポール・マッカートニーは間違いなくそのことを知っており、自らが運営するMPL社を通じ、バディ・ホリーが短い生涯の中で書き上げた楽曲の版権を入手している。ザ・ローリング・ストーンズがカヴァーした「Not Fade Away」(オリジナルでは、ジェリー・アリソンが長い苦労を重ねた末、段ボール箱を叩いて演奏)から、映画のタイトルにもなった「That’ll Be The Day」に至るまで、ホリーが生みだした楽曲集は、ロック界に幅広い影響を与えた。映画『マイウェイ・マイラブ』には多数のミュージシャンが出演しており、主演したデヴィッド・エセックスにとってはそれがブレイクのきっかけとなった。

テキサスは、初期のロックン・ロールに大きな影響を与えていた。ロイ・オービソンは50年代にサンからシングルをリリース。60年代前半に移籍先のモニュメントから発表したビート・バラード群は、南部の小さな町の危険な夜や、コロンビア川を横切って進みながら遠い旅路を生き抜こうとしている辺境開拓者のように、無限の情景と闘っている男の姿を描き出していた。オリジナル曲による自給自足と革新とをロックにもたらしたのが、テキサス州ラボック出身のバディ・ホリー&ザ・クリケッツだ。バディ・ホリーは極めて優れたソングライターで、どんなジャンルであろうと生き残ったことは間違いなく、加えてスタジオにおける彼の独創性は驚異的なものであった。例えば「Everyday」では、ドラマーのジェリー・アリソンに膝を叩くことで特殊な音を奏でさせるなど、バディ・ホリーはそのようなことを得意としていた。またこのシングル曲には、チリンチリンと鳴る音色が特徴的なチェレスタも使われている。ロックン・ロールのレコードでこの鍵盤楽器が演奏されているのは同曲が初めてで、バディ・ホリーがそのレコーディングを行ったのは1957年、ニューメキシコ州クロービスという、音楽の苗床としては思いも寄らない場所であった。バンドが曲を自分達で書くという考えは、一般的に考えられているように、ザ・ビートルズが発明したものではない。ポール・マッカートニーは間違いなくそのことを知っており、自らが運営するMPL社を通じ、バディ・ホリーが短い生涯の中で書き上げた楽曲の版権を入手している。ザ・ローリング・ストーンズがカヴァーした「Not Fade Away」(オリジナルでは、ジェリー・アリソンが長い苦労を重ねた末、段ボール箱を叩いて演奏)から、映画のタイトルにもなった「That’ll Be The Day」に至るまで、ホリーが生みだした楽曲集は、ロック界に幅広い影響を与えた。映画『マイウェイ・マイラブ』には多数のミュージシャンが出演しており、主演したデヴィッド・エセックスにとってはそれがブレイクのきっかけとなった。

60年代も中盤になると、テキサス州はアメリカで最もエキサイティングな対抗馬を用意し、ザ・ビートルズの支配に対する反撃を開始。1965年夏には、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオスが「Wooly Bully」でヒットを飛ばした。同曲があまりに荒削りで耳障りだったため、批判家の中にはこれがガレージ・パンクの萌芽だと断言する者もいるほどだ。全米チャートでの成績を参照すれば、この曲は同年最大のヒット・シングルであったものの、1度も首位に立つことはなかった。ダラス生まれのメキシコ系アメリカ人であるサム・ザ・シャムは、その後、もう1枚の全米2位シングル「Li’l Red Riding Hood」を含む大ヒット曲を幾つも世に送り出している。テキサスはパーティーの達人であった。その更なる証拠となったのが、同じく65年、別の音楽スタイルで大ヒットした、サー・ダグラス・クインテットの「She’s About A Mover」だ。荒々しくぶっきらぼうなギターと分厚いVOXオルガンが印象的な同曲は、ポップでありながら同時にR&Bでもありテックス・メックス(*訳注:テキサスのメキシコ系アメリカ人による音楽)でもあるという、難題の実現に成功。このバンドはその後も更なるヒットを享受しており、そのうち1969年発表の「Mendocino」のタイトルは、カリフォルニア州の地名に由来しているものの、純粋なサザン・ロック・ナンバーである。

60年代も中盤になると、テキサス州はアメリカで最もエキサイティングな対抗馬を用意し、ザ・ビートルズの支配に対する反撃を開始。1965年夏には、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオスが「Wooly Bully」でヒットを飛ばした。同曲があまりに荒削りで耳障りだったため、批判家の中にはこれがガレージ・パンクの萌芽だと断言する者もいるほどだ。全米チャートでの成績を参照すれば、この曲は同年最大のヒット・シングルであったものの、1度も首位に立つことはなかった。ダラス生まれのメキシコ系アメリカ人であるサム・ザ・シャムは、その後、もう1枚の全米2位シングル「Li’l Red Riding Hood」を含む大ヒット曲を幾つも世に送り出している。テキサスはパーティーの達人であった。その更なる証拠となったのが、同じく65年、別の音楽スタイルで大ヒットした、サー・ダグラス・クインテットの「She’s About A Mover」だ。荒々しくぶっきらぼうなギターと分厚いVOXオルガンが印象的な同曲は、ポップでありながら同時にR&Bでもありテックス・メックス(*訳注:テキサスのメキシコ系アメリカ人による音楽)でもあるという、難題の実現に成功。このバンドはその後も更なるヒットを享受しており、そのうち1969年発表の「Mendocino」のタイトルは、カリフォルニア州の地名に由来しているものの、純粋なサザン・ロック・ナンバーである。

テネシー州メンフィスは、昔から常にブルースとの結びつきが強い土地であった。メンフィスの繁華街ビール・ストリートはブルース発祥の地とされ、B.B.キングや、ボビー・ブランド、ジュニア・パーカーといった人々の心の故郷と見なされている。ブルースはR&Bを育て、R&Bはゴスペルを糧にソウルを育てた。英国のモッド・ムーヴメントを育成したのはサザン・ソウルで、スーツに身を固めた英国のモッズ達がカヴァーしていた数多くの作品の中には、メンフィスのDJ兼歌手ルーファス・トーマスの曲もあった。ルーファス・トーマスが契約していたメンフィスのレーベルスタックスでは、白人と黒人のミュージシャン達が何の違いもないかのように、区別なく混在していた。スタックス専属バンドのブッカー・T&ザ・MGsは、黒人2人、白人2人のミュージシャンという編成で、各メンバーが同様のファンキーさを放っていた。スタックスのレコーディング・スタジオがあったメンフィスの街には、同じように、アフリカ系アメリカ人のサウンドとロックン・ロールとを苦もなく融合させているライバルがいた。つまり、アメリカン・サウンド・スタジオだ。同スタジオが開設された1967年には、そこで録音された「The Letter」が世界的なヒットに。ソウルとサイケデリック・ポップを同じ分量で組み合わせたこの曲を歌っていたのは、地元メンフィスのバンド、ボックス・トップスである。彼らの作品の大部分は、アメリカン・サウンド・スタジオの共同創設者チップス・モーマンと、同社のソングライター・チーム、ダン・ペンとスプーナー・オールダムが、作詞・作曲およびプロデュースを担当。エルヴィス・プレスリー( 「Suspicious Minds」)やダスティ・スプリングフィールド(「’Son Of A Preacher Man’」)を始めとする数多くのアーティストに対しても、似たような役割を果たしていた。ソウル、カントリー、ロックン・ロールとが混じり合ったこの音楽性が、サザン・ロック発展の基盤となったのである。

テネシー州メンフィスは、昔から常にブルースとの結びつきが強い土地であった。メンフィスの繁華街ビール・ストリートはブルース発祥の地とされ、B.B.キングや、ボビー・ブランド、ジュニア・パーカーといった人々の心の故郷と見なされている。ブルースはR&Bを育て、R&Bはゴスペルを糧にソウルを育てた。英国のモッド・ムーヴメントを育成したのはサザン・ソウルで、スーツに身を固めた英国のモッズ達がカヴァーしていた数多くの作品の中には、メンフィスのDJ兼歌手ルーファス・トーマスの曲もあった。ルーファス・トーマスが契約していたメンフィスのレーベルスタックスでは、白人と黒人のミュージシャン達が何の違いもないかのように、区別なく混在していた。スタックス専属バンドのブッカー・T&ザ・MGsは、黒人2人、白人2人のミュージシャンという編成で、各メンバーが同様のファンキーさを放っていた。スタックスのレコーディング・スタジオがあったメンフィスの街には、同じように、アフリカ系アメリカ人のサウンドとロックン・ロールとを苦もなく融合させているライバルがいた。つまり、アメリカン・サウンド・スタジオだ。同スタジオが開設された1967年には、そこで録音された「The Letter」が世界的なヒットに。ソウルとサイケデリック・ポップを同じ分量で組み合わせたこの曲を歌っていたのは、地元メンフィスのバンド、ボックス・トップスである。彼らの作品の大部分は、アメリカン・サウンド・スタジオの共同創設者チップス・モーマンと、同社のソングライター・チーム、ダン・ペンとスプーナー・オールダムが、作詞・作曲およびプロデュースを担当。エルヴィス・プレスリー( 「Suspicious Minds」)やダスティ・スプリングフィールド(「’Son Of A Preacher Man’」)を始めとする数多くのアーティストに対しても、似たような役割を果たしていた。ソウル、カントリー、ロックン・ロールとが混じり合ったこの音楽性が、サザン・ロック発展の基盤となったのである。

またこの3人は、リック・ホールが設立したアラバマ州マッスル・ショールズのフェイム・スタジオでも仕事を行っていた。彼らはそこで、アレサ・フランクリンの大ヒット曲「Do Right Woman, Do Right Man」の大部分をレコーディングしている。同スタジオの専属には、スライド・ギターの名手である22歳のギタリスト、デュアン・オールマンもいた。彼が雇われたのは1968年末のことで、その後、ハービー・マン、パーシー・スレッジ、デラニー&ボニー、アレサ・フランクリン、ローラ・ニーロ、そして偉大なソウル・サックス奏者キング・カーティスの珠玉の作品群でその腕前を発揮。しかし、デュアン・オールマンのキャリアの針路を変え、そしてサザン・ロックの方向性を変えたのは、彼がリック・ホールに依頼されて録音した一番最初のセッションであった。そのセッション、つまりウィルソン・ピケットがカヴァーした「Hey Jude」には、繊細な器用さはほとんど伺えない。というのもウィルソン・ピケットの方法論はストレートで、微妙な繊細さとは無縁だったからだ。だが終盤のデュアン・オールマンによるギター・ソロは、アトランティックのジェリー・ウェクスラーの耳を捉えた。ジェリー・ウェクスラーはデュアン・オールマンと契約し、前述のアーティスト達の作品の大部分で彼にギターを弾いてもらうことになったのである。そしてもう1人、自身もギターの名手でありながら、デュアン・オールマンに耳を惹きつけけられた人物がいた。そう、エリック・クラプトンである。

またこの3人は、リック・ホールが設立したアラバマ州マッスル・ショールズのフェイム・スタジオでも仕事を行っていた。彼らはそこで、アレサ・フランクリンの大ヒット曲「Do Right Woman, Do Right Man」の大部分をレコーディングしている。同スタジオの専属には、スライド・ギターの名手である22歳のギタリスト、デュアン・オールマンもいた。彼が雇われたのは1968年末のことで、その後、ハービー・マン、パーシー・スレッジ、デラニー&ボニー、アレサ・フランクリン、ローラ・ニーロ、そして偉大なソウル・サックス奏者キング・カーティスの珠玉の作品群でその腕前を発揮。しかし、デュアン・オールマンのキャリアの針路を変え、そしてサザン・ロックの方向性を変えたのは、彼がリック・ホールに依頼されて録音した一番最初のセッションであった。そのセッション、つまりウィルソン・ピケットがカヴァーした「Hey Jude」には、繊細な器用さはほとんど伺えない。というのもウィルソン・ピケットの方法論はストレートで、微妙な繊細さとは無縁だったからだ。だが終盤のデュアン・オールマンによるギター・ソロは、アトランティックのジェリー・ウェクスラーの耳を捉えた。ジェリー・ウェクスラーはデュアン・オールマンと契約し、前述のアーティスト達の作品の大部分で彼にギターを弾いてもらうことになったのである。そしてもう1人、自身もギターの名手でありながら、デュアン・オールマンに耳を惹きつけけられた人物がいた。そう、エリック・クラプトンである。

デュアン・オールマンは1969年、弟のグレッグ(キーボード)、ディッキー・ベッツ(ヴォーカル&ギター)、ブッチ・トラックスおよびジェイモー・ジョハンソン(ドラムス)、そしてベリー・オークリー(ベース)と共に、オールマン・ブラザーズ・バンドを結成。このバンドは、度重なるメンバーの早世という悲劇に見舞われた(デュアン・オールマンとベリー・オークリーは、どちらも70年代に事故死)。しかしながら、あまりにも短命に終わったこのオリジナルのラインナップは、サザン・ロックの集約として、音楽界に確かな足跡を残している。初期2作が大きな注目を集めた後、彼らが発表した3作目『At Fillmore East(邦題:フィルモア・イースト・ライヴ)』は、一般の人々も無視できないほど強力であることが証明された。同作には、ブラインド・ウィリー・マクテルの「Statesboro ‘Blues」や、T-ボーン・ウォーカーの「Stormy Monday(邦題:嵐の月曜日)」、エルモア・ジェームスの「Done Somebody Wrong(邦題:誰かが悪いのさ)」といったブルースの名曲群と、バンドのオリジナル曲の両方を収録。同作により、彼らのオリジナル曲は、突如として新たな地位を得ることになった。中でも「Whipping Post」と「In Memory Of Elizabeth Reed(邦題:エリザベス・リードの追憶)」、そして南部の主要都市アトランタに捧げた「Hot Lanta」は、 いずれも珠玉のナンバーだ。オールマン・ブラザーズ・バンドは、1ヶ所で全ての買い物が済ませられる店のように、米国のあらゆるルーツ音楽からの影響を自身の作品に反映していた。「In Memory Of Elizabeth Reed」がジャジーだった一方、ブルースとR&Bの曲もカヴァー。嵐の中の船のようにロックし(=揺れ動き)たい時にはロックし、またデュアン・オールマンの情感溢れるスライド・ギターは、カントリーの雰囲気をも醸し出していた。オールマンズは見事にそれをやり遂げていたのである。

デュアン・オールマンは1969年、弟のグレッグ(キーボード)、ディッキー・ベッツ(ヴォーカル&ギター)、ブッチ・トラックスおよびジェイモー・ジョハンソン(ドラムス)、そしてベリー・オークリー(ベース)と共に、オールマン・ブラザーズ・バンドを結成。このバンドは、度重なるメンバーの早世という悲劇に見舞われた(デュアン・オールマンとベリー・オークリーは、どちらも70年代に事故死)。しかしながら、あまりにも短命に終わったこのオリジナルのラインナップは、サザン・ロックの集約として、音楽界に確かな足跡を残している。初期2作が大きな注目を集めた後、彼らが発表した3作目『At Fillmore East(邦題:フィルモア・イースト・ライヴ)』は、一般の人々も無視できないほど強力であることが証明された。同作には、ブラインド・ウィリー・マクテルの「Statesboro ‘Blues」や、T-ボーン・ウォーカーの「Stormy Monday(邦題:嵐の月曜日)」、エルモア・ジェームスの「Done Somebody Wrong(邦題:誰かが悪いのさ)」といったブルースの名曲群と、バンドのオリジナル曲の両方を収録。同作により、彼らのオリジナル曲は、突如として新たな地位を得ることになった。中でも「Whipping Post」と「In Memory Of Elizabeth Reed(邦題:エリザベス・リードの追憶)」、そして南部の主要都市アトランタに捧げた「Hot Lanta」は、 いずれも珠玉のナンバーだ。オールマン・ブラザーズ・バンドは、1ヶ所で全ての買い物が済ませられる店のように、米国のあらゆるルーツ音楽からの影響を自身の作品に反映していた。「In Memory Of Elizabeth Reed」がジャジーだった一方、ブルースとR&Bの曲もカヴァー。嵐の中の船のようにロックし(=揺れ動き)たい時にはロックし、またデュアン・オールマンの情感溢れるスライド・ギターは、カントリーの雰囲気をも醸し出していた。オールマンズは見事にそれをやり遂げていたのである。

だがデュアン・オールマンは、既に成功の味を知っていた。元クリームのスターで英国人ギタリストのエリック・クラプトンが、マイアミでアルバムをレコーディング中、オールマン・ブラザーズ・バンドのライヴでデュアン・オールマンのことを見出していたのだ。デュアン・オールマンがエリック・クラプトンをスタジオ見学に誘ってから間もないうちに、このギター・スター2人はジャム・セッションを行うようになり、デレク&ザ・ドミノスのアルバム『Layla And OtherAssorted Love Song(邦題:いとしのレイラ)』収録の14曲中11曲で、デュアン・オールマンはギターを演奏。エリック・クラプトンは南部の男ではなかったが、彼の音楽にはサザン・ロックの特徴がしっかり刻まれていた。同アルバムの表題曲「Layla」は大ヒットを記録。第2セクションでの長く緩やかなデュアン・オールマンのスライド・ギターは、熟練の技で切ない胸の痛みを表現している。エリック・クラプトンはバンドの正式メンバーとしてデュアン・オールマンを迎えたいと考えていたものの、デュアン・オールマンには成功を目指す自身の兄弟バンドがあった。この2人のギタリストが一緒にレコーディングを行ったのは、その時が最後となる。デュアン・オールマンは1971年10月、バイク事故で負った傷が原因で死去。しかしオールマン・ブラザーズ・バンドは、亡きリーダーにアルバム『Eat A Peach』を捧げ、その後も素晴らしい音楽をレコーディングし続けた。

エリック・クラプトンの音楽は、何年にも渡ってサザン・ロックの道を歩んでいた。彼は、トラフィックのスティーヴ・ウィンウッド、ファミリーのリック・グレッチ、そしてクリーム時代に一緒に演奏していたジンジャー・ベイカーと共に、スーパーグループのブラインド・フェイスを結成。彼らの音楽スタイルには、後に「Layla」で発揮されることになる要素がちりばめられており、特にそれはエリック・クラプトン自身の筆による「Presence Of The Lord」と、スティーヴ・ウィンウッド作の「Can’t Find My Way Home」に顕著であった。またエリック・クラプトンは、デラニー&ボニー&フレンズとも仕事をしており、このセッションを通じて、デレク&ザ・ドミノスがバンドとしてうまくやっていけるであろうことを確信。というのも、それぞれのメンバー全員が、かつてどこかの時点でデラニー&ボニーと一緒に演奏した経験があったからだ。エリック・クラプトンは多くの点において、それ以降サザン・ロッカーであり続けていると言える。

エリック・クラプトンの音楽は、何年にも渡ってサザン・ロックの道を歩んでいた。彼は、トラフィックのスティーヴ・ウィンウッド、ファミリーのリック・グレッチ、そしてクリーム時代に一緒に演奏していたジンジャー・ベイカーと共に、スーパーグループのブラインド・フェイスを結成。彼らの音楽スタイルには、後に「Layla」で発揮されることになる要素がちりばめられており、特にそれはエリック・クラプトン自身の筆による「Presence Of The Lord」と、スティーヴ・ウィンウッド作の「Can’t Find My Way Home」に顕著であった。またエリック・クラプトンは、デラニー&ボニー&フレンズとも仕事をしており、このセッションを通じて、デレク&ザ・ドミノスがバンドとしてうまくやっていけるであろうことを確信。というのも、それぞれのメンバー全員が、かつてどこかの時点でデラニー&ボニーと一緒に演奏した経験があったからだ。エリック・クラプトンは多くの点において、それ以降サザン・ロッカーであり続けていると言える。

このような南部の旅を辿ったのは、彼だけではない。60年代後半のサイケデリック期を経た後、ずば抜けて優れたサザン・ロッカーとなったのが、ザ・ローリング・ストーンズだ。キース・リチャーズは、ザ・バーズの元メンバーでカントリー・ロックの先駆者でもあったグラム・パーソンズの影響を受けていた。この2人が出会ったのは、1968年のこと。キース・リチャーズはグラム・パーソンズを通じてカントリーの微妙な陰影を吸収し、自身が抱いていたブルースとソウルに対する渇望をそこに加えたのである。最終的に『Sticky Fingers』に収録されることになるトラックをレコーディングするため、ザ・ローリング・ストーンズがマッスル・ショールズに赴いた時、賽は投げられた。「Brown Sugar」や「Wild Horses」、「Bitch」には、いずれも南部の刻印が打たれている。ザ・ローリング・ストーンズは既に1969年のシングル「Honky Tonk Women」とアルバム『Let It Bleed』で、そのようなスタイルには売れる可能性があることを証明していた。『Let It Bleed』には、レオン・ラッセルや、ボビー・キーズ、そして「Gimme Shelter」で一躍有名になった女性シンガー、メリー・クレイトンを含む南部の逸材が数多く参加している。

また西海岸のカリフォルニア出身ながら、事実上サザン・スワンプ・ロックを鳴らしていた、この時代を代表する重要なバンドがもうひとついる。すなわち、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルだ。肉体労働者達の抱える問題や外輪船を題材にした、一見シンプルそうに思える楽曲のおかげで、彼らはヒッピー達だけではなく、南部の白人男性達の間でも人気を博したのであった。そしてサザン・ロックの母国に逆輸入を行った2人の英国人、ジョー・コッカー(「Delta Lady」「Feelin’ Alright」等々)とエルトン・ジョンについても、ここで特筆しておくべきだろう。既に米国で広まっていた南部的なものを、米国に効果的に売り込むことに成功したのがこの2人であった。

また西海岸のカリフォルニア出身ながら、事実上サザン・スワンプ・ロックを鳴らしていた、この時代を代表する重要なバンドがもうひとついる。すなわち、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルだ。肉体労働者達の抱える問題や外輪船を題材にした、一見シンプルそうに思える楽曲のおかげで、彼らはヒッピー達だけではなく、南部の白人男性達の間でも人気を博したのであった。そしてサザン・ロックの母国に逆輸入を行った2人の英国人、ジョー・コッカー(「Delta Lady」「Feelin’ Alright」等々)とエルトン・ジョンについても、ここで特筆しておくべきだろう。既に米国で広まっていた南部的なものを、米国に効果的に売り込むことに成功したのがこの2人であった。

オールマン・ブラザーズ・バンドは、サザン・ロックを専門とするジョージア州メイコンのレコード会社カプリコーンと契約していた。同レーベルには、主力に位置付けられていたオールマン・ブラザーズ・バンドの他にも、強力な南部のスター達が所属。例えば、サウスカロライナ州出身のマーシャル・タッカー・バンドは、フルートとサックスを駆使し、豊かなフュージョン・サウンドを作り出していた。またデルバート・マクリントンは、その楽曲を後にブルース・ブラザーズがカヴァーすることになる。そしてソウルフルなウェット・ウィリーは、1974年、明るい足取りで進んでいく「Keep On Smilin’」で大ヒットを飛ばした。

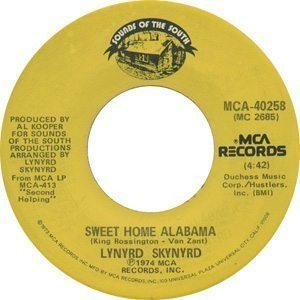

70年代最大の売り上げを記録したサザン・ロック・バンドと言えば、数々のアンセムを生み出す才に長けていた、フロリダ州ジャクソンヴィル出身のレーナード・スキナードだ。全米トップ20入りした「Free Bird」(1973年)は、徐々に壮大さを増していくバラードで、またニール・ヤングの「Southern Man」や「Alabama」に対抗して書かれ、キャッチーだが物議を醸した「Sweet Home Alabama」は、翌年全米トップ10入りを果たしている。だがオールマン・ブラザーズ・バンドと同様、レーナード・スキナードも薄幸のバンドであった。リード・ヴォーカリストのロニー・ヴァン・ザントと、ギタリストのスティーヴ・ゲインズ、そして彼の姉でバック・ヴォーカリストのキャシー・ゲインズが、ツアー・マネージャーのディーン・キルパトリックを含む他の3人の乗客と共に、飛行機墜落事故で死亡。バンドの他のメンバーや同行スタッフも重傷を負うという、大惨事に見舞われたのである。恐ろしい偶然だが、バンドは事故の3日前、5枚目のアルバム『Street Survivors』(※直訳すると“路上の生存者”という意味)をリリースしたばかり。同作のジャケットに描かれていたのは、炎に包まれたメンバーの姿だった。バンドは活動を続行したものの、ギタリストのアレン・コリンズが自動車事故で負った傷が元で亡くなるなど、更なる悲劇がオリジナル・メンバーを襲った。その他のサザン・ロッカー勢は、世界的なアイコンになったというよりも、カルト人気を得ていたと言える。例えばチャーリー・ダニエルズや、オザーク・マウンテン・デアデヴィルズ、モリー・ハチェットらがそうだ。また情熱溢れるジム・ダンディが率いていたブラック・オーク・アーカンソーのように、米国では大人気を博していたものの、他の国々では比較的真価を認められていなかった者達もいる。

70年代最大の売り上げを記録したサザン・ロック・バンドと言えば、数々のアンセムを生み出す才に長けていた、フロリダ州ジャクソンヴィル出身のレーナード・スキナードだ。全米トップ20入りした「Free Bird」(1973年)は、徐々に壮大さを増していくバラードで、またニール・ヤングの「Southern Man」や「Alabama」に対抗して書かれ、キャッチーだが物議を醸した「Sweet Home Alabama」は、翌年全米トップ10入りを果たしている。だがオールマン・ブラザーズ・バンドと同様、レーナード・スキナードも薄幸のバンドであった。リード・ヴォーカリストのロニー・ヴァン・ザントと、ギタリストのスティーヴ・ゲインズ、そして彼の姉でバック・ヴォーカリストのキャシー・ゲインズが、ツアー・マネージャーのディーン・キルパトリックを含む他の3人の乗客と共に、飛行機墜落事故で死亡。バンドの他のメンバーや同行スタッフも重傷を負うという、大惨事に見舞われたのである。恐ろしい偶然だが、バンドは事故の3日前、5枚目のアルバム『Street Survivors』(※直訳すると“路上の生存者”という意味)をリリースしたばかり。同作のジャケットに描かれていたのは、炎に包まれたメンバーの姿だった。バンドは活動を続行したものの、ギタリストのアレン・コリンズが自動車事故で負った傷が元で亡くなるなど、更なる悲劇がオリジナル・メンバーを襲った。その他のサザン・ロッカー勢は、世界的なアイコンになったというよりも、カルト人気を得ていたと言える。例えばチャーリー・ダニエルズや、オザーク・マウンテン・デアデヴィルズ、モリー・ハチェットらがそうだ。また情熱溢れるジム・ダンディが率いていたブラック・オーク・アーカンソーのように、米国では大人気を博していたものの、他の国々では比較的真価を認められていなかった者達もいる。

80年代には、インディ・バンドとして強力な支持を得た後、ポップ界のメインストリームへと切り込んだ4人組、R.E.M(ジョージア州アセンズ出身)が登場。彼らはサザン・ロック特有の比喩表現を多用していた。80年代後半から90年代初めにかけて成功したもうひとつの“南”のバンド、クラウデッド・ハウスも同様だ。とはいえ彼らは、更にもっと南に位置する国、オーストラリアの出身であった。テキサス出身のZZトップが、世界的大ヒットとなったシングル3曲を収録したアルバム『Eliminator』をリリースし、世界に君臨したのは1983年のことだ。その後、ロッキン・ブギーのスタイルは時流に合わなくなったかもしれないが、ジョージア州出身のブラック・クロウズに逆らえる者は誰もいなかった。ザ・ローリング・ストーンズの影響を感じさせるハード・ロックと直球のサザン・ロック融合した彼らは、90年代に一連のヒット・アルバムを世に送り出し、成功を収めた。

音楽的に豊かなアメリカ南部は、人が自身のルーツを見出すのに最適な場所のようだ。例えば、若い頃にインディ・バンドとしてデビューした後、レイヴ期を経て、ザ・ローリング・ストーンズ・スタイルのマッスル・ショールズ・サウンドに落ち着いたプライマル・スクリームは、それを誇らしげに立証している。サザン・ロックは、たとえシングル・チャートでの成功を巡り競い合ってはいなくとも、その威力を失うことはない。アラバマ・シェイクスのバンド名は、インターネットで流行しているダンス・ブームのようにも聞こえるが、確かに彼らがレーベル契約に至ったのは、ネット上で大きな支持を得たおかげである。独特のソウルフルなサザン・ルーツ・ロックを鳴らす彼らは、2作目『Sound & Color』で全米チャート初登場1位を達成した。また、スーザン・テデスキとデレク・トラックスの夫婦を中心とするテデスキ・トラックス・バンドは、オールマン・ブラザーズ・バンドでギターを担当していたデレク・トラックスの魅力的な演奏のおかげもあり、絶大な支持を獲得。一方、キャデラック・スリーは、特徴的なサザン・ギター・サウンドを奏でるドブロを用い、高い評価を得ている。彼らは2作目『Bury Me In My Boots』のリリースに際し、ビッグ・マシーンと契約。ビッグ・マシーン・レコードは、片足をポップに、もう片足をカントリーとロックの境界に踏み入れているレーベルだ。ロックン・ロールとの融合をひたむきに追求しているカントリー・バンド、ザック・ブラウン・バンドもビッグ・マシーンの所属である。また正真正銘のロッカーであるスティーヴン・タイラーは、その傘下にあるドットと契約。彼は現在、サザン・ロックを信奉しており、エアロスミスでの音楽性とは、ある意味距離を置いたソロ作を発表している。

ケンタッキー州もまた、重要なモダン・サザン・ロック・バンドを2組輩出している。ハード・エッジなブラック・ストーン・チェリーと、ケンタッキー・ヘッドハンターズだ。後者は、60年代後半から活動を続け、1989年にようやくデビュー・アルバムをリリースした(そしてヒットさせた)という、音楽界でも特に驚きに価する歴史を辿ってきた。サザン・ロックそのものと同様、彼らは決して屈しなかったのである。

Written By Ian McCann

<関連記事>

- グレッグ・オールマン最後のアルバム『Southern Blood』を記念したトリビュートライブ開催決定

- オールマン・ブラザーズが初めて名声を確立したライブ盤『At Fillmore East』

- reDiscover:オールマン・ブラザーズ・バンド『Eat A Peach』

- オールマン・ブラザーズ・バンド 関連記事

- ザ・ローリング・ストーンズ 関連記事

- エリック・クラプトン 関連記事