Stories

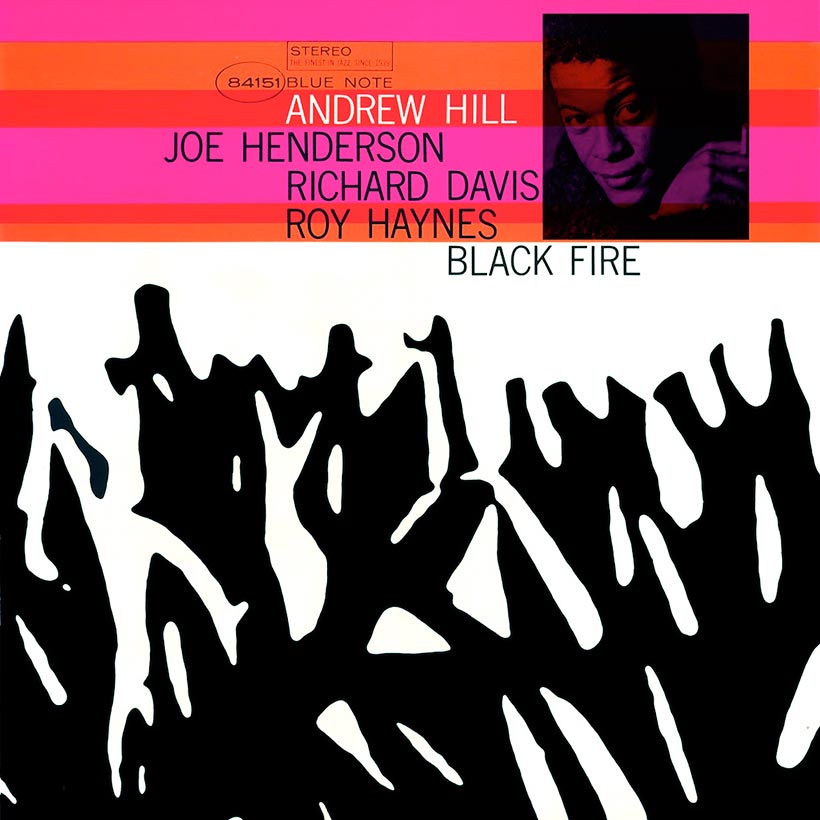

アンドリュー・ヒル『Black Fire』:『Point Of Departure』と並ぶ重要作を振り返る

1963年11月8日、ニュージャージー州イングルウッド・クリフスのヴァン・ゲルダー・スタジオに入ったアンドリュー・ヒルは、ブルーノート・レコードでの最初のレコーディング・セッションに臨んだ。そして翌日のセッションを終えるころには、アルバム『Black Fire』に纏められることになるすべてのトラックのレコーディングが終了していた。アルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフが設立したニューヨークの伝説的ジャズ・レーベル、ブルーノートと、アンドリュー・ヒルは3度に亘って契約を交わしている(1963~1970年、1989~90年、2006年)。そのうち最も長い契約期間となった最初の7年間の幕開けを飾ったのが、この『Black Fire』だったのである。

とはいえ、これは彼の最初のレコードというわけではなかった。シカゴ出身のピアニスト兼コンポーザー、アンドリュー・ヒルは『Black Fire』をレコーディングしたころ既に32歳で、遡って1956年には、ピングという小さなレーベルから、10インチのシングルを2枚リリースしていた。また、同じく1956年には、ワーウィック・レーベルのためにトリオ編成でレコーディングに臨み、アルバム『So In Love』を残していた。この『So In Love』はスタンダード・ナンバーを中心にしたアルバムだったが、当時はリリースに至らず、1960年にようやく日の目を見ている。

もっと大きな仕事としては、ブルーノートで自身のデビュー・アルバムをレコーディングする直前に参加したほかのミュージシャンのリーダー・アルバムのセッションがある。ヒルは、マルチ・インストゥルメンタリストとして知られるローランド・カーク(のちにラサーン・ローランド・カークに改名している)やヴィブラフォン・プレイヤーのウォルト・ディッカーソンのアルバムのレコーディングにも参加していた。さらにもうひとつ、マイルス・デイヴィスとの関わりも挙げておくべきだろう。マイルスもヒルを高く評価していたにちがいない。なぜなら、1950年代の半ばから終盤にかけて、マイルスはシカゴでステージを務める際に、しばしばヒルを自身のバンドのピアニストとして起用していたからである。

■あふれる才能

ヒルは、『Black Fire』でようやく2枚目のリーダー・アルバムをリリースすることになった。とはいえ、ここには成熟した自作曲が並んでおり、彼が自らの特徴的なボキャブラリーを既に発見していたことがわかる。メロディ、ハーモニー、リズム、楽曲構成に対して、ヒルは独特なアプローチを採用している。それは、実際、ほかに類のない唯一無二のものだったが、ことによると、セロニアス・モンクを少し思わせるところがあるかもしれない。モンクもまた、ヒルと同様に型破りなピアニスト/作曲家で、彼以外には決して求め得ない、独特なスタイルのジャズを作り出したミュージシャンだった。

モンクがヒルに大きな影響を与えたことは確かだ(そのあたりは、鋭角的な半音階のメロディや気の利いた、粋なリズムにとりわけ顕著に感じられる)。しかしながら、『Black Fire』を聴けばわかるように、ヒルのコンセプトはやはり彼ならではのものである。さらに言えば、ブルーノートの大部分の契約アーティストはバップ志向が強かったのに対し、ヒルはそうした方向性からはかなりかけ離れていた。それゆえヒルは、自身と波長の合うミュージシャンをなかなか見つけられなかった。その結果、このあとヒルがブルーノートのためにレコーディングしたアルバムの多く(たとえば『Dance With Death』や『Passing Ships』など)はそのリリースを見送られ、オクラ入りになってしまったのだった。

さいわいなことに、『Black Fire』はそうした問題と無縁だった。ここでヒルが率いる直感的な素晴らしいカルテットは、彼ときわめて相性が良かったように感じられる。彼らは、ときには過酷なまでのテクニックが要求されるヒルの楽曲を巧みにこなしている。強力なテナー・サックス奏者ジョー・ヘンダーソン(1963年にブルーノートから、デビュー・アルバム『Page One』をリリースしたばかりだった)がカルテットの唯一のホーン担当で、リズム・セクションはやはりシカゴ出身のリチャード・デイヴィス(ベース)と有名なドラマー、ロイ・ヘインズ(当時39歳で、この4人の中では最年長だった)。ヘインズは経験豊富で、緻密なポリリズムも難なくこなすことができた。ヒルの作品を補強するにはまたとない存在だったのである。

with saxophonist Joe Henderson

アルバムはヘインズの演奏で幕を開ける。彼が奏でるせわしないハイハットとシンバルのパターンにデイヴィスのしなやかなベースが重なるというのが「Pumpkin」のイントロである(この「Pumpkin」を筆頭に、ヒルはアルバムで、7曲のオリジナル・ナンバーを披露している)。複雑だが印象的なメイン・テーマをヘンダーソンのサックスが奏でたあと、ヒルが最初のソロをとる。のたうちまわるようなそのソロには、彼の風変わりなプレイ・スタイルの特徴が凝縮されている。一方ヘンダーソンは、入り組んだコード進行の上で冷静沈着にサックスを吹いている。

■優れて独創的な音楽精神

ヒルのピアノは、「Subterfuge」でさらにトゲトゲしさを増す。この曲は、当時26歳だったサキソフォニスト、ヘンダーソンを除くトリオ編成でレコーディングされている。ここではヘインズとデイヴィスが奏でる脈打つような反復リズムが基本となっており、バックのふたりにはソロ・パートも割り振られている。これとは対照的に、アルバム・タイトル曲の「Black Fire」は元気のいい4分の3拍子で演奏され、ここでは再びヘンダーソンが加わっている。これはモンク風の魅力的なメイン・テーマを特徴とした1曲である。

続く「Cantaros」ではまたもや曲調が変わる。リズムは、ラテン風ではあるものの、やはりかなり型破りなものだ。かすかに暗示されるラテン的な要素は、ヒルの発想というプリズムを通して屈折している。一方「Tired Trade」はブルース色濃厚なトラックになっているが、この曲もまた、オーソドックスとはいえない。ここではまたもやヘンダーソンが抜けたトリオ編成になり、あちこちを飛び回るヒルのピアノが中心となる。それゆえ、彼のやや堅苦しい演奏スタイルがわかりやすくなっている。またデイヴィスや、一貫して独創的なヘインズによるソロも聴ける。

with Bassist Richard Davis

「McNeil Island」(このタイトルは、ワシントン州パジェット・サウンドにある島の名前にちなんだものになっている)は短いバラードで、ヒルの瞑想的な面が表れている。しかしこの曲が醸し出した静寂感は、すぐにアルバムのクロージング・トラック「Land Of Nod」で打ち消される。曲の冒頭は、騒々しいといっていいくらい賑やかで、よろめくようなリズム・セクションをバックにして、ジョー・ヘンダーソンのサックスが意気揚々とメインのメロディを奏で始める。とはいえ実のところこの曲は、大きな音のフレーズと哀愁漂うソフトなフレーズの繊細なコントラストが特徴となっている。

アンドリュー・ヒルは前衛音楽の旗手として評価されていたが、フリー・ジャズの第一人者ではなかった。その点は『Black Fire』を聴けばよくわかるだろう。ジャズのコンポーザーとしてのヒルの特徴は、型破りな流儀にあったけれども、同時に、しっかりとした曲構成を頻繁に用いるという点もまた然りだった。ヒルの作品は知的で難解なように思えたかもしれない。しかしながら、彼の表現はきわめて情熱的で、ビバップの使い古された方法論から完全に解き放たれていた。またそれはかなり個人的な作品であり、非常に独創的な音楽精神を覗かせるものだった。

ヒルが、『Black Fire』の4カ月後にブルーノートでレコーディングした『Point Of Departure』は彼の残した一大傑作として広く認められている。とはいえ『Black Fire』もまた、質の高さと重要性という点で、その『Point Of Departure』にひけを取らないアルバムである。同時期にブルーノートのために彼がレコーディングした音源は、いずれも今聴いても少しも古びていないが、『Black Fire』もまた些かも色褪せていない。レコーディングから半世紀以上を経た今も、『Black Fire』は燃え続け、眩い光を放っているのである。

Written By Charles Waring

アンドリュー・ヒル『Black Fire』

iTunes / Apple Music / Spotify