Stories

インディ・ミュージックの歴史:アウトサイダーによるはみ出し者のための音楽

ゴスと同様に、インディ・ミュージックはポップ・ミュージックの中でもきわめて捉えどころのないジャンルだ。通常は、「メジャー」に対しての「インディー」という枠内で活動する数多のバンドが「インディー・ロック」または「インディー・ポップ」と括られるが、現実においては、その言葉の定義するところはもっと広い。そもそも、インディ・ミュージックという概念は、「インディペンデント(独立した)」という言葉から生まれたということを忘れてはならない。ここでいう「インディペンデント」とは、パンク・ミュージックのDIY(自分自身でやる)精神に触発された、低予算で運営される小規模なレコード・レーベルを意味する。そこから、商業的なロックの世界を拒否した独立独行のアウトサイダーによるはみ出し者のための音楽がリリースされるのだ。

インディ・ミュージックの夜明け

インディ・ミュージックは、1977年の4月にリリースされたバズコックスのデビューEP 『Spiral Scratch』からはじまったとされている。この4曲入りの7インチEPは、マンチェスターのパンク・ロックシーンを象徴する4人組バンドが自ら主宰するレーベルから販売され、ロック史上初の自主制作盤として世間の注目を集めると共に、大きな旋風を巻きおこした。初回生産分の1,000枚が完売し、そこからさらに15,000枚が売れたという実績は、瞬く間にインディ・レーベルの成功モデルとなった。『Spiral Scratch』が与えた衝撃はすさまじく、1978年の終わりにはイギリスだけで数百もの自主レーベルが誕生したほどだった。ラフ・トレード、ファクトリー、ミュートといった、未来の音楽シーンを塗りかえるレーベルもこの時期に産声をあげた。

しかし、新しい時代を切り開くこれらの自主レーベルは、批評家たちからの称賛を得たものの、商業的な成功には至らなかった。しかし1979年になって、スティッフ・リトル・フィンガーズがラフ・トレードから彼らのデビュー・アルバム『Inflammable Material』をリリースすると、自主制作盤として初の10万枚セールスを突破し、インディ・シーンに火がついた。1980年代になると、ジョイ・ディヴィジョンによる崇高な「Love Will Tear Us Apart」や、デペッシュ・モードの「Just Can’t Get Enough」といった、インディ・レーベルが誇る極めつきの名曲が、伝統ある全英トップ30にランクインを果たした。それでもまだ多くの零細レーベルは、とりあえずシングルを1曲リリースして、BBCラジオ1の人気番組『John Peel Show』でセッションを披露できれば御の字だと考えていた。

ところが、1983年にインディ・ミュージックの株が劇的に上昇する。ザ・スミス(80年代のイギリスの音楽シーンにおいて、最も偉大なギター・ロックバンドであることには疑う余地がない)がラフ・トレードと契約したのだ。一方アメリカでは、ジョージア州のアセンズで結成された4人組の無名バンド、R.E.M.のデビュー・アルバム『Murmur』が、マイルス・コープランドとジェイ・ボバーグのインディ・レーベルであるI.R.S.からリリースされ、マルチミリオン・セラーとなったマイケル・ジャクソンの『Thriller』を押しのけて、ローリング・ストーン誌が選ぶ1983年のベスト・アルバムに輝いたのだった。

1980年代半ばになると、DIY精神が世界中に波及し、SST、タッチ&ゴー、ツイン・トーンといった、アメリカ発の名門レーベルが確固たる地位を築いていった。また、オーストラリアのホット・レコーズや、ニュージーランドのフライング・ナンのように、はるか遠い地からも注目すべきレーベルが音楽市場に参入してきた。

またこの頃から、ロック・メディアらが自主運営のレーベルから販売されるアルバムを「インディ・ミュージック」と呼ぶようになった。1986年にリリースされた伝説的なコンピレーション『C86』も、このシーンの起爆剤となった。『C86』は、もともとイギリスのロック雑誌『NME』の付録としてリリースされたカセットで、のちにインディ・シーンからロック・スターへと駆け上がったプライマル・スクリームや、ザ・ウェディング・プレゼントの曲が収録されていた。このコンピレーションによって、ポスト・パンク指向の新世代バンドがかき鳴らす60年代風のギター・ロックが、最先端の音楽として蘇った。

インディ・ミュージックがメインストリームへ

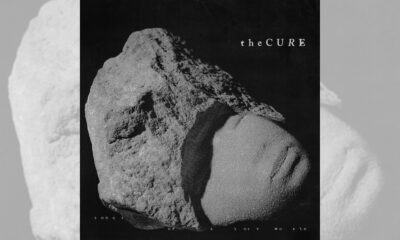

1980年代後半になると、インディ・ミュージックがメインストリームに躍進する兆しがはっきりと見えてきた。ニュー・オーダーやエコー&ザ・バニーメンといった、イギリスのインディ・シーンから生まれた勢いのあるバンドの北米ツアーには、かつてないほど大勢の観客がつめかけた。また、アメリカのインディ・シーンの先駆者たちは、次々に革新的なアルバムを発表していった。ソニック・ユースの『Daydream Nation』、ピクシーズの『Doolittle』、ダイナソーJr.の『Bug』は、この時代を象徴する不朽の名盤である。さらに、1980年代終盤になると、インディ・ミュージックは完全にメインストリームとなり、マンチェスターのインディー・ダンス・シーンを代表するザ・ストーン・ローゼスやハッピー・マンデーズが時代の寵児となった。ザ・キュアーは、傑作『Disintegration』で300万枚のセールスを記録し、ワールド・ツアーでは各地で巨大なスタジアムを観客で埋め尽くした。デペッシュ・モードは、アルバム『Music For The Masses』を引っ提げてツアーを行い、9万人を収容できるカリフォルニアのパサデナ・ローズボウル競技場で見事にライヴをやってのけた。

しかし、一般的には90年代こそが創造性とセールスの両面において、インディ・ミュージックの黄金期だとみなされている。この激動の10年の初期には、ニルヴァーナ、パール・ジャム、スマッシング・パンプキンズ、サウンドガーデンらが率いたグランジ・ミュージックが一躍メインストリームにのしあがり、ポスト・パンク世代のインディ・レーベルが夢にも思わなかったほどのマルチミリオン・セールスと世界規模でのブレイクを成し遂げた。ここで、あらゆるインディ・ミュージックに適用可能な「オルタナティヴ・ロック」という言葉が生まれた。グランジの開拓者たちの成功が巻きおこした渦の中で、パンクを復活させたグリーン・デイやオフスプリング、実験的なローファイ・サウンドで注目を集めたベックやリズ・フェアーなど、次世代のアメリカのロック・スターたちが、じっくりと時間をかけて自らの地位を築き上げた。

イギリスでも、インディ・ミュージックが90年代ポップシーンの主役となった。オアシス、パルプ、ブラー、ザ・ヴァーヴ、スーパーグラス、エラスティカといったブリット・ポップの人気バンドは、すべてインディ・シーン出身だった。また、絶頂期にあったクリエイション・レコード(オアシス、プライマル・スクリーム、スーパー・ファーリー・アニマルズなど、多くのバンドを輩出した)は、イギリスのメディアが称した「クール・ブリタニア」の一翼を担う存在として、大いにもてはやされた。ついには、レーベルの主宰者アラン・マッギーとオアシスのノエル・ギャラガーが、イギリス首相トニー・ブレアの官邸に招待されるという事態にまで至り、大きな話題を呼んだ。

2000年代初頭も、インディ・ミュージックは重要な存在であり続けた。ヘヴンリーやクリエイション、再開したラフ・トレードといった老舗レーベルが、オーストラリアから一気にスターになったザ・ヴァインズ、スウェーデン出身のスタイリッシュなガレージ・バンドのザ・ハイヴス、ニューヨーク出身のクールな二組、ザ・ストロークスにヤー・ヤー・ヤーズといった、人気と実力を兼ね備えたバンドを次々と世に送りだした。しかし2000年代において、もっとも衆目の的となったインディ・ミュージックは、間違いなくシェフィールド出身のアークティック・モンキーズだ。MySpaceからファンへ配信していた曲が評判となり、そこから2006年のデビュー・アルバム『Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not』のリリースにつながった。アルバムは絶賛され、マルチプラチナ・セールスを達成して、世界中にその名を轟かせた。

インディ・ミュージックは死なず

しかし、流行は変化し、音楽の消費プラットフォームもデジタルへと移行していった。そのため、ここ数年はインディ・ミュージックを終わったものとみなす批評家たちも現れた。2012年には、イギリスの由緒ある全国紙『The Guardian』ですら、インディー・ロックの「緩慢で痛ましい死」を語る記事を掲載した。

だが、その反証はいくらでも存在する。事実、2018年の現在においても、ザ・キュアー、ニュー・オーダー、デペッシュ・モードといったインディ・ミュージックの大御所たちは、スタジアムを満員にしている。自主レーベルは、チェリー・レッド、ファイアー、ラフ・トレードといった老舗から、デッド・オーシャンズやスパインファームといった新参まで、いまもなお斬新な音楽を送りだしている。そして何より、アーケイド・ファイア、テーム・インパラ、セイント・ヴィンセント、ヴァンパイア・ウィークエンド、グラス・アニマルズ、ファット・ホワイト・ファミリー、シェイムなど、インディー/オルタナティヴ・ロックの未来を担う新世代バンドのアルバムを聴けば分かるはずだ。こんなにもしぶといインディ・ミュージックというジャンルが死んだと決めつけてしまうのは、まだまだ時期尚早過ぎるのだ。

Written By Tim Peacock