Columns

ケンドリック・ラマー『GNX』徹底解説:ラップのルーツへの回帰を感じさせる最新アルバム

ケンドリック・ラマー(Kendrick Lamar)の個々の作品について、ケンドリックのアルバム『good kid, m.A.A.d city』から『Mr. Morale & the Big Steppers』までの日本盤ライナーノーツのリリック対訳を担当し、『バタフライ・エフェクト:ケンドリック・ラマー伝』(河出書房新社、2021年)の翻訳を担当したヒップホップジャーナリストの塚田桂子さんに連載として徹底解説いただきます。

この連載の最後となるのは、2024年に発売された現時点での最新アルバム『GNX』について。

<関連記事>

・ケンドリック・ラマー特集一覧

・ケンドリック・ラマーが今、単独でスーパーボウル・ハーフタイムショーに出演する意義

・今から間に合うケンドリック・ラマー入門

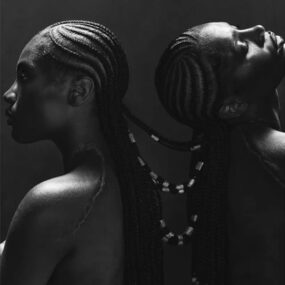

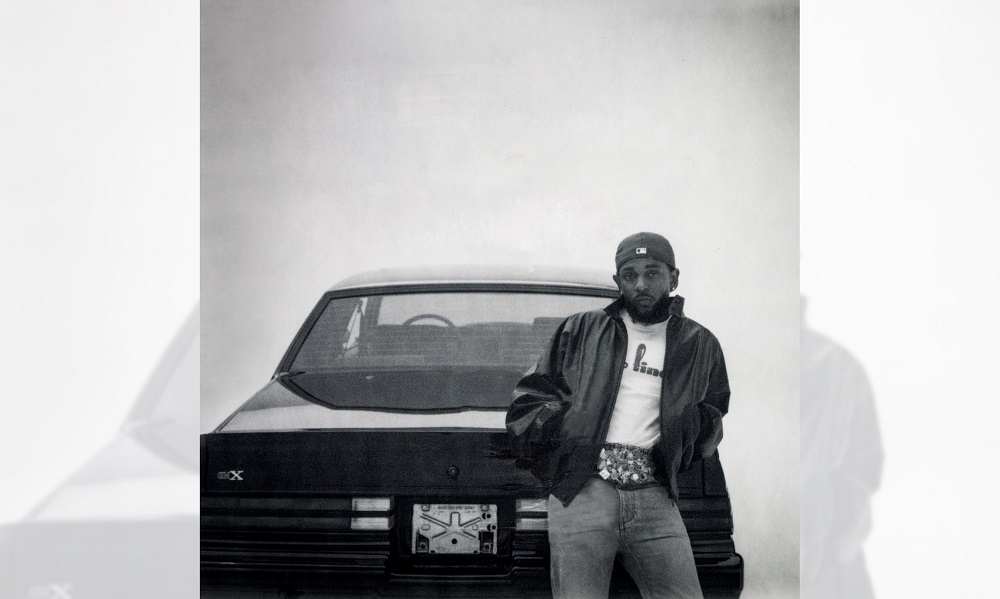

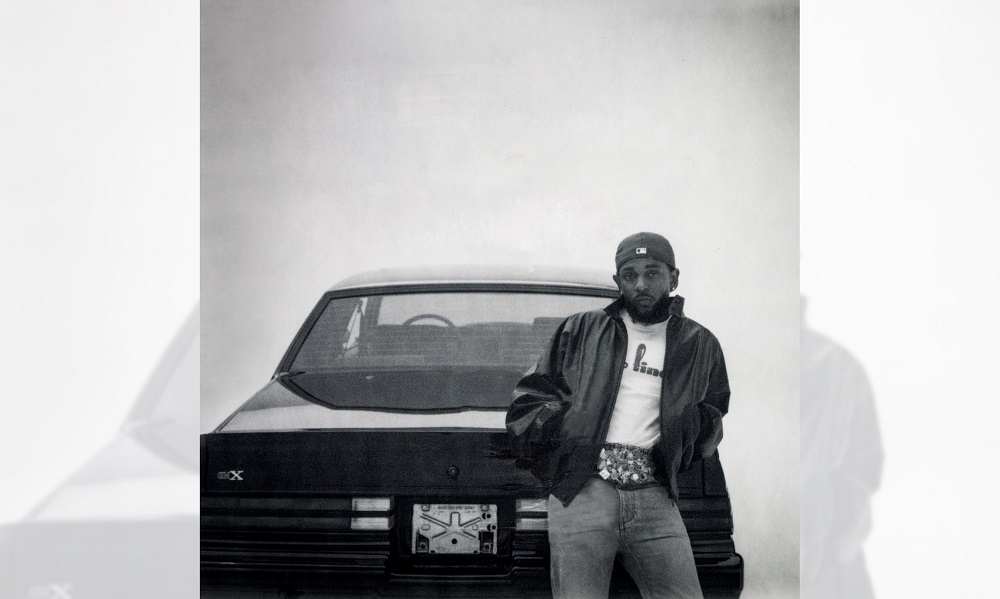

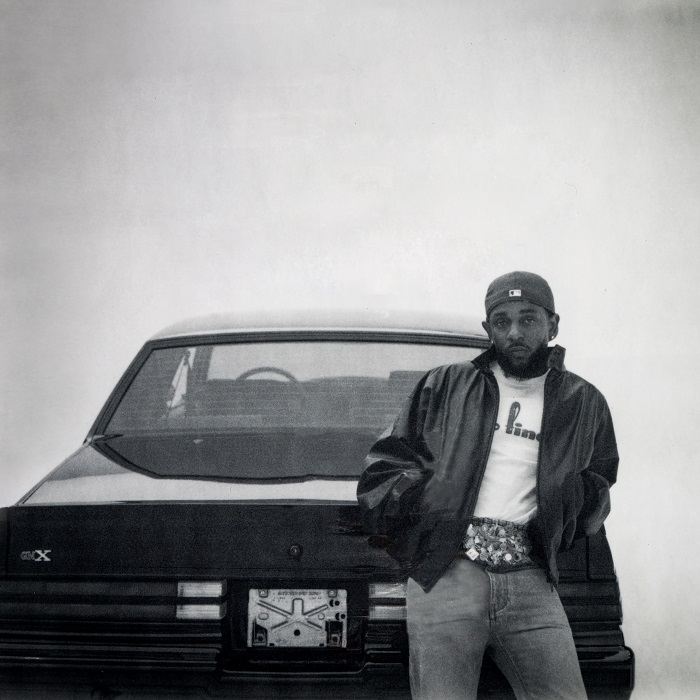

アメリカでは感謝祭直前でホリデーモードの金曜日、11月22日に、不意打ちをかけるかのように、ケンドリック・ラマー6作目となる『GNX』がリリースされた。アルバムカヴァーは白黒写真のケンドリックと車一台だけ。今までの作品と違って非常にシンプルで単刀直入だ。

去年6月19日に、ケンドリックがLA郊外のイングルウッドで主催した、敵対する地元のギャングだけでなく、LA、カリフォルニア、西海岸全体を団結させた歴史的イヴェント『The Pop Out: Ken & Friends』では、今まで名前を聞いたこともないようなアンダーグラウンドのラッパーが多数登場した。

その時にステージで彼らを紹介していたDJヘッドは、「『GNX』はものすごいスピードで完成した。でもそれは意図的なものだった。今日までビルボード100で聞いたこともないようなアーティストたちを紹介すること、それが『GNX』の目的なんだ」と語っている。

それでこの作品がなぜ、フリースタイルのような勢いとノリがあり、ラップバトルの競争心むき出しで荒々しい要素を取り入れたミックステープのような作りなのか、説明がつく。とはいえ、そこはケンドリック、こだわり抜いたコンセプトはしっかりと仕込まれている。『good kid m.A.A.d city』から『Mr. Morale & the Big Steppers』まで、長年にわたる自分との闘いの末、ついに心の平穏を手に入れて、多くのファンが待ち望んでいた、彼らしいラップを聴かせる男気溢れるケンドリックが帰ってきたのだ。

ケンドリックは現地時間2月2日に行われたグラミー賞で、「Not Like Us」というディス曲でノミネートされたことも異例ながら、「最優秀レコード賞」と「最優秀楽曲賞」を含む、ノミネートされた5つの賞をすべて受賞するという快挙を成し遂げた。「(TDEの)パンチがいつも言っているように、ヒップホップの芸術形式を尊重するんだ」という彼の受賞スピーチからは、今後のカルチャーの方向性に関して希望と決意を秘めている様子が伝わってきた。

彼が「Premeditate」(前もって計画する)という言葉をよく使うことを考えれば、ドレイクとのビーフも、ディス曲を団結アンセムに昇華させた「Not Like Us」の破壊的な成功も、ラップのルーツへの回帰を感じさせる『GNX』のリリースも、スーパーボウルの出演も、SZAとのツアーも、すべてはヒップホップを、流行主体の商業的消費文化の手から、芸術形式としてのリスペクトを取り戻すための計画なのではないかと思えてくる。

この『GNX』というアルバムタイトルは、ケンドリックが生まれた時に、父親が病院から息子を家に連れて帰るときに初めて乗せた車と同じモデルである、ヴィンテージでわずか547台限定生産された、1987年(ケンドリックが生まれた年でもある)製の「ビュイック・グランドナショナル・エクスペリメンタル」の略だ。去年自分でもこの車を購入したという。ポルシェでもなく、フェラーリでもなく、ランボルギーニでもなく、ベンツでもなく、GNXというところが、何ともケンドリックらしいではないか。この『GNX』を冠に掲げて、聴き手を彼のルーツへと誘っていく。

1. wacced out murals

2024年10月、ワールドシリーズでLAドジャーズ対NYヤンキース戦の第1戦が、LAのドジャー・スタジアムで行われた。この直前に他界した元ドジャースのメキシコ人レジェンド、フェルナンド・バレンズエラ選手を偲び、メキシコの庶民音楽マリアッチのアーティスト、デイラ・バレラが追悼の歌を捧げた。

Here’s the performance that caught Kendrick Lamar’s attention at Dodger Stadium when Deyra Barrera paid tribute to Fernando Valenzuela before Game 1 of the World Series. @kendricklamar #GNX #kendricklamar

@Deyrita pic.twitter.com/XoWgcTc3fI

— Our Esquina (@OurEsquina) November 23, 2024

ドジャーズ・ファンとして知られるケンドリックは、おそらく球場で彼女の歌を生で聴いていて、彼女にアプローチしてすぐにレコーディングが行われたようだ。その結果、この『GNX』の3曲、「wacced out murals」、「reincarnated」、「gloria」のイントロで彼女のヴォーカルを聴くことができる(世間が大谷さんに夢中になっている間に、そんなスカウトが行われていたとは)。

デイラのドラマティックな歌声は、メキシコ文化がこの土地に深く溶け込んだ(というか元々メキシコ領だったわけだが)LA市民にとっては、単なるスペイン語の音楽ではなく、たまらなく郷愁の想いにかられる音楽だ。だからアルバムのオープニングで初めて彼女の歌を聴いた瞬間、「これはたまらなく『LAアルバム』だな」という印象を持った。そして曲を聴き進めていくうちに、このドラマティックさがケンドリックの感情を引き立てていくことになる。

「荒らされた壁画」を意味するこの曲は、コンプトンのとあるレストランの壁に描かれたケンドリックの壁画(mural)に、悪意ある落書きをされ、荒らされてしまった屈辱的な事件に端を発している。去年7月に描かれたこの壁画は、ほんの2カ月足らずでギャングらしき何者かにいたずらをされ、ケンドリックの目がバツ印で消されてしまい、2月現在では、その内の一体が真っ黒に塗りつぶされている。

ちなみに「荒らされた、消された」を意味する「wacced out」は本来「wacked out」というスペルが正しいのだが、この「ck」が「クリップ(LAギャングの一派閥)殺し」を意味する「Crip Killer」の頭文字でもあるため、そのネガティヴな意味合いを避けるために、敢えてそのスペルにしているらしい。

ケンドリックはギャングメンバーに囲まれた地域で育ったが、メンバーになったことはない。対抗するギャング、ブラッズ(Bloods)の元メンバーとして知られるYGは、敵対するクリップス(Crips)の頭文字「C」を避けて、彼の地元コンプトン(Compton)の頭文字をブラッズの頭文字「B」に変えた「Bompton」という曲を作っており、ギャング・カルチャーが西海岸ヒップホップに与える影響の大きさを物語っている。

この曲では、何があろうと揺るがないヒップホップというアートへの献身、プレッシャーを与える敵との闘い、そして彼が考えるレガシーについて語っている。同時に、ケンドリックは今までコンプトンのために、カルチャーのために、どれだけの愛情を注ぎ、どれだけの貢献をしてきたか分からないのに、この仕打ち、この侮辱。その屈辱感、失望感たるや。そんなヤツらとは、和解もできやしないし、納得もいかない。そんなヤツらとは、休戦する前に地獄に連れて行ってやるという強気な態度を見せる。

敵意を表しつつ、怒りをあえて抑制するような不気味なムードが続くこの曲は、彼を侮辱し、攻撃するあらゆる相手に嫌悪や失望を露わにしていく。中でも「昔はアイツなんてクソ喰らえだったが、今じゃ相手は複数、みんなクソ喰らえモード」というラインからは、彼の中ではもはやドレイクだけが相手ではなく、今や敵が他にも大勢いることを伝えている。

またこの曲では、ケンドリックが2025年2月にニューオリンズで行われるスーパーボウルのハーフタイムショーでパフォーマンスをすることが決まった時に、彼が今までずっとリスペクトを捧げてきたリル・ウェインが、自分の地元で彼以外のアーティストが選ばれたことに異議を唱えたことについて触れている。ケンドリックの必死の努力はスルーされ、「祝ってくれたのはナズだけだった」という皮肉に失望を見せる。

また、ケンドリックが尊敬していた地元のヒーロー、スヌープに対しても失望を見せている。ビーフ中にドレイクがリリースしたディス曲「Taylor Made Freestyle」で、スヌープの声をAI生成して利用された際に、スヌープは驚いて呆れてはいたものの、「だからどうした?」という態度で特に怒りを見せなかったことに、ケンドリックは裏切られたと感じたようだ。

2. squabble up

去年7月4日にリリースされた「Not Like Us」のMVに、原曲にはなかった新たなイントロが追加されてファンをガチ上がりさせたが、それが実はこの「squabble up」のイントロだったことがここで判明する。1983年、エレクトリック・ダンス・ミュージックのヒット曲、デビー・デブの「When I Hear Music」をサンプルに使い、LAや西海岸の要素をふんだんに散りばめた、新たなパーティ・アンセムを誕生させている。

タイトルは主に「喧嘩」、また「ダンス」の意味も持つスラングから名づけられている。それゆえに状況によって、喧嘩をふっかけて攻撃したり、時にはドレイクのディス曲に反応しているように聴こえたり、ダンスする祝福モードになったり、リリックがダンスしているように聴こえたりする。それらの要素を表現し、彼がいかに強力で無敵かを見せつけながら、絶妙かつスムーズにストーリーを展開させていく。

2ヴァース目までは比較的スムーズに進んでいくが、3ヴァース目ではフェイクで嘘つきなラッパーたち、新作を催促してくるファンや周りに怒りをふつふつと上昇させていきながら、最後にはバックに叫び声を響かせて、狂犬モードで「満月だ、狼を呼び起こせ、俺はずっと犬だった(※)」と爆発させる。個人的にこの辺りの狂気感は、聴くたびにウータン・クランの天才MC、ODBの魂が乗り移っているような感覚に陥り、車を運転していても一緒に正気を失って叫びたくなってしまう。

そして2分37分の映像に、LAやカリフォルニア、ヒップホップ、黒人、ラティーノの文化のエッセンスをぎゅっと凝縮して盛り込んだこの曲のMVもまた、最高の出来になっている。すべてが意図的であることで知られるケンドリックの芸の細かさは、「Not Like Us」のそれを思い起こさせ、そのヒップホップ・ヲタクぶり、カルチャーへのリスペクトぶりは感動に値する。

※「俺はずっと犬だった」:ドレイクとケンドリックの世紀のディス合戦の始まりになったとされる、J. コール客演の「First Person Shooter」が、ドレイクがリリースした『For All the Dogs』に収録されていたことから、ディスへのアンサー曲に、「犬」、「銃」のテーマが多く使われるようになる。また、ここでいう「犬」は、彼がストリートの闘士のように、常に容赦なく、飢えていて、必要なときには攻撃的である様を感じさせる。

3. luther with SZA

パーティーソングとは打って変わって、次はルーサー・ヴァンドロスのスムーズな甘い歌声から、彼の名前をタイトルにした曲が始まる。ルーサーの音楽は、アメリカ黒人の恋愛や家族の集い、特別なイヴェントに欠かせないサウンドトラックで、黒人コミュニティの多くは、彼の曲を愛する人との大切な思い出や、人生の重要な瞬間と結びつけている。

このアルバムでは、TDE時代の元レーベルメイトで、今やケンドリック級のビッグスターとなったSZAと2曲コラボしているが、この曲はそのゴージャスな第一弾。愛を囁くルーサー・ヴァンドロスとシェリル・リンのスローバラード「If This World Were Mine」をサンプリングしたこの曲で、ケンドリックとSZAが愛の歌を紡いでいく。

ケンドリックのヴァースでは、“もしもこの世が俺のものだったら”、恋人の夢を叶えてあげたい、敵からパートナーを守り、苦しみと争いを止めてあげたいと願う。コーラスではふたりの声をひとつにして、一緒に試練や苦難を乗り越え、パートナーを高揚させ、助け合っていきたいという思いを伝える。

夢を見ているようなふたりの美しいコーラスには、「この世ではコンクリートの裂け目にも花が育つ」というラインがあり、傷ついた辛い現実を語っているが、これは逆境を乗り越える力と決意を綴った2パックの自叙伝的な詩『コンクリートに咲いたバラ』への敬意を表しているようだ。

2ヴァース目ではふたりの呼吸が合った性的でセクシーなやり取りも入れながら、続くコーラスでは、SZAの「あなたをその気にさせたくて/週末は密かに盛り上がってる」というラインが登場する。これは、SZAの『Ctrl』に収録された大人気曲「The Weekend」の内容に触れているようで、好きな男性は平日は他の女性達と会っているが、週末だけは自分が彼に会えるという切ない恋を歌った曲を思い起こさせる。しかしこの曲では、パートナーとしての愛を奏でていく。そして「あなた(君)が勝つ姿が見たい、もしこの世界がわたしのものだったら」と、お互いに支え合っていく。

4. man at the garden

このアルバムを初めて聴いた時に、一番強く印象に残ったのがこの曲だ。公式なサンプルではないが、NASが「自分に必要なのは1本のマイクだけ」とヒップホップにかける硬派で熱い想いを語る名曲「One Mic」に明らかにインスピレーションを感じて作られたビートの上に、ケンドリックが心の底から信じている想いを、ナズと同じような声のトーンで乗せていく。

スーパーボウル前に俳優ティモシー・シャラメが行ったインタビューで、ケンドリックは「man at the garden」について、「おそらく一番書きやすかったレコード(曲)だと思う。一言一句、本当のことだからだ。俺は今この瞬間に自分が誰であるかを理解している」と語っていて、このアルバムの中でも特別な曲であることがうかがえる。

「庭にいる男」を意味するこの曲における「庭」とは、おそらく聖書に出てくる「エデンの園」を指していると思われる。「エデンの園」は、旧約聖書「創世記」に登場する神がアダムとイブに与えた楽園である。「俺はそれにふさわしい」と力を込めて繰り返すこの曲は、何もケンドリックが傲慢になっているわけではなく、むしろその逆だ。その力強い主張には、今まで社会的に(もしかしたら自分にも)否定され、誤解されてきた背景を際立たせる。

俺は決して過大な評価を求めない

美的センスだけで評価されることを求めているんだ

俺はそれにふさわしいのだから

この曲では、ケンドリックが人生において、いかに自己犠牲を払い、苦闘を乗り越え、自分が信じる原則を頑なに守ってきたかを強調しながら、いかに自分がこの楽園に入るに値するかを語っている。要するに、自分の努力と献身を認めてもらいたいという願望と、この「楽園」に自分の居場所を得たと信じていることを伝えているのだ。

自分、家族、そしてコミュニティにふさわしいものをそれぞれのヴァースで語った後に、自分がいかに誠実にやってきたかを挙げ連ねても、それでもまだ憎んでくる相手に対して、曲の最後でありったけの感情を込めて、叩きつける。これだけ努力してきた自分を差し置いて、史上最強だと主張する者たちにその理由を聞いているのだ。

重要なことだ、俺がそれにふさわしいのは、それが俺のものだからだ

なぜお前が史上最強にふさわしいと思うのか言ってみろ、クソッタレが

ケンドリックは『To Pimp a Butterfly』の「u」で「自分を愛することは複雑だ」と苦しみ、「How Much a Dollar Cost」では謙虚さを忘れて天国での居場所を失った。それがこの「man at the garden」では、もちろん彼の努力あったからこその結果だが、「自分はそれを得るにふさわしい、すべて手に入れて当然だ」と、ついに自分の価値を受け入れ、自分を愛せるようになったからこそ、彼はこういう曲を自然に表現できるステージにたどり着いたのだ。なんと長い道のりだったことか。

また、スーパーボウルでのパフォーマンスを観た後に感じたことは、この曲は(おそらくパフォーマンスしたほぼすべての曲が)、必ずしもケンドリック個人の主張だけではなく、経済的にも、文化的にも、社会的にも、「アメリカ」を創りあげてきた黒人に当然与えられるべき権利を主張し、差別的で不平等な扱いに対する怒りを表し、アメリカ社会に目を覚ますべく警鐘を鳴らしているのかもしれない、ということだ。

5. hey now feat. Dody6

このアルバムは、去年行われた先述の「The Pop Out: Ken & Friends」イヴェントに参加したアーティストを含め、まだ地元以外では無名なアーティストが何名もゲストヴァースで参加していて、ケンドリックが地元の才能ある後輩を牽引していこうとする様子がうかがえる。

その1曲目となる「hey now」には、アンダーグラウンド・アーティストでLA出身のドディ6が登場する。彼は7年間の刑務所生活を経て、2024年8月に刑務所から解放されている。

この曲は、逆境を乗り越え、目的から気を逸らすようなことを避け、複雑な人生と音楽業界を進みながら、自分のビジョンと目的を守ろうと宣言している。

DJマスタードが2019年に制作したというこの曲のビートは、最初はYGに聴かせたが、いまいち気に入らずに使われず、クエイヴォにも聴かせたが、彼も「俺にこの曲に囁いて欲しいのかよ?!」と言われて使われず。タイ・ダラー・サインにも試してみたが、結果は同じ。その後ケンドリックと仕事をするようになって初めて、このビートの可能性を最大限に引き出してもらえたのだという。

6. reincarnated

マリアッチ・アーティスト、デイラ・バレラが再び登場し、スペイン語で「あなたのまなざしを映して/夜、あなたとわたし」と歌う。アルバムの中でも重要な役割を果たすこの曲から、アルバムの後半へと突入する。

メロディが美しいこの曲は、アウトロウズが客演する2パックの「Made Niggas」(1996)(ジャッキー・チェン主演の香港映画『ポリス・ストーリー3』のサウンドトラック収録)のインストゥルメンタルをサンプリングしている。有名な既存曲のビートやメロディを再利用して曲を作る方法は、このアルバムがミックステープのようだと言われた所以だろう。それ故に、『GNX』の後に正規のアルバムがリリースされるという噂も流れた。

2パックが他界したときケンドリックは既に9歳だったが、「生まれ変わった」ことを意味するこのディープな曲は、2パックのビートを使うことで、ケンドリックが2パックの生まれ変わりであるかのような印象も与えている。

内なる自分との闘いで苦しんできたケンドリックは、以前、「過去世退行療法」というものを受けたことがある。これは、催眠状態になって過去の記憶を遡り、前世の記憶を思い出そうとする心理療法の一種で、退行催眠療法や前世療法とも呼ばれている。過去のトラウマ的な出来事を上手く処理し、今世の自分が生きる上でのつまずきなどが解消されることを目的としている。これは仏教の輪廻転生とも通じるものがあるように思う。ケンドリックはこの療法を通して知った彼の過去世について語り、現世の問題と向き合っていく。

時は1947年のミシガン州、父と喧嘩して家を飛び出した若者は、ギター奏者としての才能に恵まれ、富と尊敬を手に入れてリズム&ブルースのトップの座に駆け上がり、女性にも不自由しなかった。しかし大衆に嘘をつきながら権力を操り、金にしがみついて死んでいった。この権力を操る部分は、『To Pimp a Butterfly』の中で読み上げた詩の中で、「影響力を悪用していた」ケンドリックとも重なる。

もう一人は、広く名声と富を得たが薬物乱用に苦しんだ、チトリン・サーキット(※)の黒人女性ヴォーカリストだった。「セックスとメロディーは、誰も見ていないときに希望を与えてくれた」というラインは、『Mr. Morale & the Big Steppers』でセックス中毒に悩まされたケンドリックを思い起こさせる。彼女は、学者でもあったアシスタントに与えられた催眠剤でさらに苦しみ、父に助けを求めたが見て見ぬふりをされ、注射器を打ったまま死んでいった。この人生でも、父との問題を抱えていた。また、現世でケンドリックが頑なにアルコールやドラッグを拒んでいるのは、もしかしたらこの前世の影響もあるのかもしれない。

3ヴァース目では、ケンドリックが現世で、神との対話の中から見出したことを語っていく。父に家を追い出され、ラップで成功したケンドリックは、無私無欲で人を助けたつもりでも、神は、「過去のトラウマから心がまだ閉ざされている、プライドを捨てよ」と言う。寄付をし、フッドを助け、LAで平和を推し進めようとしても、「でもあなたは戦争が好き」なのだと言われてしまう。

さらにバビロンの滅亡とイスラエルの回復を描いた預言書、イザヤ書(旧約聖書の一書)14章に触れる。これは高慢な王の滅亡を描き、圧制的な支配者に対する神の力を強調し、虐げられた人々に希望を与える教訓だ。ケンドリックは成功により力を得たあまり、神と同等の力を持つと思い込み(=悪魔)、天国から落とされてしまったというのだ。これらの会話はケンドリックの中で、神と悪魔の対話をシミュレーションしながら展開しているようだ。

どういうことかと言うと、ケンドリックは生まれ変わりながらも、何世紀もの間、音楽で大衆を操ってきた。神はそれぞれの魂をスーパースターにして様子をうかがった。スーパースターたちは、権力や地上の喜びを得るための道具として音楽を用いていた。その影響力の大きさを悟ったケンドリックは、自分の才能を軽く見ず、人々に理解をもたらすことに使い、調和を保ちながら生きていくことを神に誓う。そして音楽の力を取り戻すために、悪魔の物語を書き換えて、悪魔にまつわるネガティヴなものから物語を切り離し、本質的に悪魔を殺している。

「Squabble Up」のイントロでも、生まれ変わったことに言及していることから、比喩的にも、精神的にも、新たに生まれ変わったケンドリックを、このアルバムで表現していることがうかがえる。

※チトリン・サーキット:20世紀初頭から1960年代にかけてのジム・クロウによる人種隔離の時代に、アフリカ系アメリカ人の観客を対象とし、黒人パフォーマーをブッキングしたアメリカのライブ・エンターテイメント施設のネットワーク。チトリン・サーキットのクラブでは、音楽、ダンス、コメディなどさまざまな演目が上演され、ブルース、ジャズ、リズム&ブルース、ロックンロールの普及に重要な役割を果たした。チトリンとは、豚の腸をスパイスや香辛料で炒めたり煮込んだりした南部料理。奴隷制度の時代から黒人の主食であったチトリンは、長い間アフリカ系アメリカ人の珍味とされてきた。チトリン・サーキットの多くの演奏会場では、チトリンやその他のソウル・フード料理が振る舞われ、演奏者は現金の代わりに食事で報酬を得ることもあった。

7. tv off feat. Lefty Gunplay

「Not Like Us」に続いてDJマスタードがケンドリックに制作を手掛けたこの曲は、このアルバムの中でも最高に盛り上がるバンガーソングであり、「squabble up」と共に『GNX』の先行シングルにもなっている。

曲中でケンドリックが、勢いよく「マスタ―――――――――ド!」と彼の名を叫ぶラインとそのビートでは、ダンスで盛り上がったり、マーチングバンドが演奏する動画が撮影され、SNSでも多く拡散されているし、多くがこのキャッチーな曲に飛びついた。

挙句の果てには、マクドナルドが持ち帰り用マスタードに「マスタ―――――――――ド!」と表示して宣伝したり、ケチャップの老舗ブランド、ハインツからDJマスタードに広告オファーが来たりと、大企業もこのチャンスに飛びついた。これも、このDJ/プロデューサーの本名がディジョンであることから、マスタードというニックネームが付いたことに端を発している。

「俺が欲しかったのは黒いグランド・ナショナル(GNX)だけ/合理的(ラショナル)になることなんてクソ食らえだ」というイントロで、論理的に社会的模範を拒絶し、本音や真実を伝えることを選ぶメッセージで曲を始めている。

また、テレビが象徴するような注意を逸らすようなことや、社会的な圧力に満ちた世界で真正性を維持することの難しさについて考察している。そしてリスナーに、自分を認めたり、否定的な影響から距離を置くことの重要性を強調し、自己成長と真の人間関係に集中するよう促している。

タイトルでもある「テレビを消せ」というフレーズが繰り返し出てくるが、これはテレビが象徴するような表面的な影響から離れることを示唆している。ラップのゴッドファーザーとも呼ばれた詩人でミュージシャンのギル・スコット・ヘロンは、「革命はテレビ放映されない」という曲で知られているが、ケンドリックはこの曲で、「この革命はテレビで放映された」と主張する。それは大衆メディアがヒップホップの文化的影響力を損ない、汚してきたという、この曲の大きなメッセージに触れる意図を理解して欲しいのではないだろうか。

だからこそ、ヒップホップ・カルチャーにとってより良い時代をもたらすという大義のためには、ちょっとやそっとの努力じゃ「まだ足りない」、悪名高いラップバトルでドレイクを破っても「まだ足りない」。誰かが皆の尻を叩いて立ち上がらせる役を買って出なければならないこと、その覚悟が自分にはあることを「アクセルを踏む」と表現しながら、冒頭のグランド・ナショナルのテーマと関連づける。

ヴァースの中に、ノトーリアス・B.I.G.の『Life After Death』収録「Kick in the Door」の最高にかっこいい、知る人ぞ知るラインを忍ばせている。リスナーのラップの知識を試しつつ、自分こそが唯一無二のラップキングであることを主張するあたりも、実にスムーズだ。

このラップ界に他の王はいない、ヤツらは兄弟(シビリング)だ

俺の子供たち以外は何もない、一発ぶっぱなせばヤツらは消える(ディスアピアリング)

最後に、全身タトゥーで埋められたLA出身のレフティ・ガンプレイがアウトロに登場し、「クレイジーになって、怖くなって、不気味になって、笑いを誘う」と繰り返す。これはケンドリックがドレイクとのディス合戦で、いかに各曲で応戦していったかを表現しているととらえると、つじつまが合うのではないだろうか。

クレイジーになって(「Euphoria」)

怖くなって(「6:16 in LA」)

不気味になって(「meet the grahams」)

笑いを誘う(「Not Like Us」)

レフティ・ガンプレイは、去年の12月行われた、子供たちにプレゼントするおもちゃを集めるために、TDEのクリスマスコンサートにもゲスト出演していた。

8. dodger blue feat. Wallie the Sensei, Siete7x, and Roddy Ricch

「ドジャー・ブルー」は、LAドジャーズのチームカラーが青であることから、似たような青を「ドジャーズのような青色」と表現する。ケンドリックはいわずと知れたドジャーズ・ファンで、このアルバムは2024年のワールドシリーズでドジャーズが優勝した直後にリリースされた。

この「ドジャー・ブルー」では、コンプトン出身のワリー・ザ・センセイとロディ・リッチに加え、アトランタ出身のインク、シカゴ出身で前作からのコラボレイター、サム・デューというシンガー4人を迎えている。ガーディナやコンプトンなどのLA近郊の地域にスポットライトを当てながら、LAのストリートで育った経験を通してLAを紹介し、地元愛をラップではなく、ソウルフルな歌で表現している。

2ヴァース目やアウトロでは、夏に家族や親戚、友達が集まって楽しむ裏庭のバーベキューパーティや、スロウテンポのソウルラインダンスを踊りたくなるような雰囲気に包まれている。ソウルラインダンスとは、ソウル、R&B、ヒップホップなどの音楽に合わせて、ラインやグループで振り付けされた動きを踊る、アフリカ系アメリカ人の文化にルーツを持つダンスのスタイルで、パーティや社交の場、結婚式などで人気がある(わたしも何度か授業を取ったことがあるが、スロウテンポとはいえ、これがなかなか難しい)。

「tv off」のレフティ・ガンプレイ、この曲のワリー・ザ・センセイとロディ・リッチは、去年行われた「The Pop Out: Ken & Friends」イヴェントにも参加している。

9. peekaboo feat. AzChike

この曲は、おそらくケンドリックの両親が毎週末開いていたハウスパーティで流れていたであろう、60年代以降に活躍したソウルシンガー、ギタリストのリトル・ビーヴァ―の「Give Me a Helping Hand」のサンプリングで始まる。「peekaboo(ピーカブー)」とは、赤ちゃんをあやす時に使う「いないいないばあ」という言葉や動作のことだ。

タイトルだけ見ると、表向きには遊び心に満ちているような印象を与えるが、この「いないいないばあ」ネタは、『Mr. Morale & The Big Steppers』収録「Silent Hill」の中の、「いないいないばあ、カネの後ろには隠れられないのさ」というラインを思い起こさせる。これは、痛みやトラウマを隠すためにお金を使う自分や他のラッパーの行動を振り返り、赤ちゃんによくする遊び「いないいないばあ」に喩えて、この行動の幼稚さを示している。

この曲では、ラインを「いないいないばあ」と始めて、1ヴァース目のケンドリックは、巨大なダイアモンドと、トロント戦で歴史的な勝利を挙げたコービー・ブライアントの活躍に触れながら、相手を脅迫、攻撃したり、自慢話をするストーリーをして、小ばかにしていく。そしてその攻撃は、どうやらドレイクに向けられているようだ。

2ヴァース目では、サウスセントラル出身のエイズィーチャイクが、相手を驚かせるネタや女性ネタを語りながら、対ドレイクの援護射撃にも入っていく。コーラスで繰り返される「ヤツら何言ってんだ? 大したこと話しちゃいないさ」と、話にもならない相手の弱さをコケにしている。

この凶悪で中毒になるラップとビートはダンスとも非常に相性がよく、これに合わせたダンス動画が流行り、SNSでも大いに拡散された。

10. heart pt. 6

ケンドリックが人生の各ステージで感じたことを語ってきた「The Heart」シリーズ第6弾。昨年のディス合戦では、ドレイクがこのタイトルをハイジャックして「Heart Pt. 6」を先にリリースしたが、本家本元のケンドリックがリリースする本作が『GNX』に収められている。

80年代後半から活躍した女性R&Bグループ、SWVの「Use Your Heart」(心を使って)のメッセージとメロディをサンプリングすることで、似たような温かい雰囲気が「heart Pt. 6」に流れ、ケンドリックがレコーディング人生を振り返るストーリーテリングを支えている。曲の頭には、デイラ・バレラに合わせたようなスパニッシュギターが付け加えられている。

ケンドリックには以前から、老成した魂を持つ若者という印象があったが、若干37歳にして人生を達観したように語っていく。これはTDEで兄弟愛を育んだ仲間たちに捧げるラブ・レターであり、感謝状でもある。

TDEと契約し、TDEのデビュー第1弾アーティストであったジェイ・ロックを支え、チームとして闘っていた時代。以下のラインからも、ケンドリックがいかにアブ・ソウルのスキルを尊敬しているかが分かるが、去年行われた「Pop Out」イヴェントで、ケンドリックは「6:16 in LA」をラップしている間中、ステージ上でアブ・ソウルと向かい合って彼の肩に片手を置いて、観客に背を向けてアブ・ソウルのためにラップしているようで、あの頃の尊敬が今も変わらないことを物語っている。

アブ・ソウルの言葉は伝説的で、俺も彼のように韻を踏みたいものだ

自分のペンを定義するために彼のスタイルを研究した

高校時代に出会い、ケンドリックの才能に惚れこんだデイヴ・フリーは、マネージャーとしてケンドリックとチームになって支えてきた。デイヴなくして今日のケンドリックはなかっただろう。ホームレスだったスクールボーイQは、「お前の才能はきっと花開く」とケンドリックを励ましてくれた。兄弟みんなで安いフライドチキン・セットを分け合った日々。

一昔前のアーティストは、スタジオでレコーディングするための費用を貯めるのに必死だったが、TDEは、危険なフッドに安全な隠れ家を提供し、アーティストの才能を信じて無償でスタジオも食べ物も提供した。ケンドリックが朝までレコーディングしていた時は、朝早く高校に行って授業が始まる前に宿題を済ませた。

キャリア初期にケンドリックが成長するための偉大なコーチ役を果たしてくれたパンチ。あらゆる支援をしてくれたTDEの仲間たち。貧しかったケンドリックのレコーディングをしてくれたトップ。そして長い間、ケンドリック、スクールボーイ・Q、アブ・ソウル、ジェイ・ロックからなるブラック・ヒッピーの再結成を期待する声は絶えなかったが、決して実現しなかった理由をケンドリックがここで明かす。

ブラック・ヒッピーがうまくいかなかったのは俺のせいだと、記憶を呼び覚ます

クリエイティヴな面で、俺は新しいコンセプトを手に入れた

地元の仲間を助ける救世主になろうとした時代を卒業したケンドリックは、この業界で成功を遂げた先輩として、若者へのアドヴァイスを送る。

すべての若いヤツらへ、俺が実演しよう

健全な会話でいかにお互いの違いを生かしていくか

自分の家族なら、ちゃんとそのように対処することだ

社交辞令に惑わされたり、感情に流されたりしないこと

過去の大切な関係を失わないうちに、電話を取ってしっかり話し合うんだ

心と心が通じ合えば、握手もいいものだ

ケンドリックの才能が唯一無二のものであることに疑いの余地はないが、この曲で彼が語っているように、素晴らしい仲間たちに囲まれ、支えられてきたことも、彼の成功の大きな要因となったことは間違いないだろう。

11. gnx feat. Hitta J3, YoungThreat, and Peysoh

タイトルの「gnx」は、力強さと成功を象徴する1980年代の高性能車、ビュイック・グランドナショナル・エクスペリメンタルを指していて、この曲では、ケンドリックがいかにこの音楽ジャンルに影響を与え、いかに西海岸のラップを復活させたかを祝福しながら、その偉業を達成させるまでの道のりを振り返っている。

客演に迎えたコンプトン出身のヒッタ・J3、LA出身のペイソ(21歳!)、ヤングスレットは、葛藤、暴力、忠誠心、逆境から立ち直る不屈の精神などに触れながら、ハードコアに成功を追及し続けている物語を語っていく。

ケンドリックから始まり、それぞれの偉業を語りながら、「ケンドリックがやったと伝えろよ」、「ペイソーがやったと伝えろよ」、「ヒッタがやったと伝えろよ」とポッセカットのようにリレーして自慢していく流れがまたかっこいい。彼らの鮮やかで挑発的なストーリーテリングは、スーパーボウルのハーフタイム・ショー前に行われた、貴重なケンドリックのインタビューを思い起こさせる。ドレイクとのビーフにしても、『GNX』にしても、ケンドリックはすべての仕事におけるラップとの向き合い方について、こう語る。

「俺はラップを始めた頃から、スポーツとしてのラップの本質を保つことを意図していた。アーティストが歯を食いしばるのが好きなんだ。バトル・ラップは今でも観ている…これは常に俺が何者であるかの核となる定義であり、最初からずっと変わらない」

12. gloria with SZA

このアルバムの最後を飾るに相応しい「Gloria」。ケンドリックが語る「グロリア」という女性の名前は、スペイン語で「栄光」を意味していて、この曲では「ラップの栄光」を比喩表現している。

コモンの伝説的な「I Used to Love H.E.R.」に代表されるような、ヒップホップを女性として擬人化する愛情表現は今までも存在したが、ケンドリックはこの曲で、ラップの技巧を語るために必要な「ペン」と、そのペンがもたらす「芸術」との親密な恋愛関係を、メランコリックなメロディに乗せて表現していく。

ケンドリックはこの曲を通して、彼にとって特別な女性、支配的で、感受性が強く、衝動的で嫉妬深く、情熱的な「女性」(ラップを書くペン、ラップという芸術)との出会い、いかに恋愛関係を育くみ、人生を共にして成長し、喧嘩や一時的な別れを経験しながらも、彼女に惹かれる想いを語り、この愛がもたらす高揚感や幸福感を歌い上げていく。

そして愛する女性について語るこのストーリーの中で、その相手役を演じ、「あなたがあたしを求めるなら、あたしは永遠にあなたのもの」と、しっとりと情熱的、かつ感情的に歌い上げていくのが、他でもないSZAであるところにもこの曲の醍醐味がある。

まるで本物の女性と付き合っているかのように、彼女のことを「俺のベイビー・ブー(愛しい人)」と呼ぶ様はなんとも可愛らしく、聴いていて胸がキュンとしてしまう。その愛情の対象は、ラップという技巧芸術を描くペンであり、ラップがもたらす栄光なのだから。しかしその「愛しい人」が、彼女を愛する者を「癒すこともできるし、殺すこともできる」存在であることも伝え、中途半端な気持ちでは付き合っていけないことも知らしめる。

俺の女であり、俺の右腕(女房役)であり、俺の聖人であり、俺の罪

俺の女みたいな女はいない、だってそいつは俺のペンそのものだから

だからこそ、スーパーボウルのハーフタイム・ショーは、この曲のパフォーマンスこそしなかったが、ケンドリックが着ていたジャケットの胸に刻まれた「GLORIA」という大きな文字からは、狂おしいほどの、そして変わることのないヒップホップへの愛情がひしひしと伝わってきた。

リリースから3カ月が経とうとする『GNX』は、聴けば聴くほどその魅力は増していくばかり。それがスーパーボウルでのハーフタイム・ショーで行われたパフォーマンスを観ると、また新たな魅力や解釈が紹介されて、ますますその魅力の虜になってしまった。

ケンドリックは、2024年にヒップホップ界を大いに揺るがしたドレイクとのビーフで圧勝し、その歴史的なディス曲「Not Like Us」でグラミー賞を5つも受賞する快挙を成し遂げた。その直後、ハーフタイムショウ前に記者会見を行った際に、「グラミー賞のステージでヒップホップへのリスペクトを取り戻し、ラップをカルチャーの最前線に戻したことを誇りに思う」と語った。受賞そのものよりも、彼のフォーカスはヒップホップであり、ラップにあるのだ。

「人々がラップについて話すとき、俺が耳にする会話では、ラップはただのラップで、実際のアートフォームではないと思っているんだ。このようなレコード(「Not Like Us」)を前面に出すことで、ラップが50年前に生まれただけのものではないことを人々に気づかせることができる。だから、ストレートなラップが評価されるのを見るのは大好きだ」

わたしたちは、ヒップホップにとって、なんとエキサイティングな時代に生きていることだろう。そしてその最前線と最高峰が、『GNX』にはぎっしり詰まっているのだ。

Written & Photos by 塚田桂子

参考資料

KENDRICK LAMAR SQUABBLE UP Music Video Breakdown! Easter Eggs You Missed! https://www.youtube.com/watch?v=c4ghRysvnZQ

Chitlin Circuit https://www.britannica.com/topic/chitlin-circuit

ケンドリック・ラマ―『GNX』

ケンドリック・ラマ―『GNX』

2024年11月22日発売

CD&LP / iTunes Store / Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music

.jpg)